ボゴール植物園のレストラン前広場に1本だけ あった雌株である。

遠目には「シュロ」のような姿であるが、近づいてみるとこれで高さ 10m 以上ある。事典によると、雌株で 15~20m、雄株で 35m 位になるという。

成長の遅い木で、太さ 25cm ぐらいの幹はまるで岩のようだ。

実を支えるために、スチール・アングル製の台が作られている。

ボゴール植物園で、木の廻りに鉄柵があるのも珍しい。

一本しかないのに実が生っているという事は、受粉は人工的に行われたものであろう。

|

| シンガポール植物園の雌株 |

|

|

シンガポール植物園でも、雄株と雌株は離れたところに植えられている。

右の写真はボゴール植物園のものより低く、高さ 約8m。

葉のサイズも小さいので、割れた葉の尖端が垂れていない。

葉は「1年に1枚しか出ない」ということなので、葉の数や葉痕の数を数えられれば、およその「樹齢」がわかる かな?

|

| まだ開いていない葉 |

開きかけの葉 |

|

名古屋 東山植物園

|

シンガポール植物園では、丁度葉が出始めている株があった。

「クジャクヤシ」に載せたのと同じように、展開する前の葉は木のように硬く、薄茶色の毛で覆われている。

扇形の葉で、形は菱形である。折れ曲がらなければ きれいな形。

|

| 雄花序 (シンガポール植物園) |

|

|

ここに写っている雄花序の長さは 70cm~1.2mであるが、長いものは1.8mにもなる。

|

| 雄花 |

|

|

たくさん落ちている雄花を、ベンチの上に載せて撮ったもの。

事典によると、萼も花弁も3枚ずつあるようだ。

|

| 雌花序 |

若い実 |

|

|

右の写真、もしかすると すでに結実した後かも知れない。

|

| たくさん残る果実 |

|

|

葉が1年に1枚だから、花序が出るのも 年1回だろうか。 苞の中に結実した果実がたくさん見える。

各花序の実の内で、大きくなるのは1つか2つである。 しかし、大きくならないものも いつまでも残っている。

|

| 大きくなるまで 1年 |

|

|

さらに、成熟するまで樹上で6年はかかるという。

ところで、一番手前の葉柄が大きく割れている。

これは幹が太くなったためであるが、葉の数を数えてみると少なくとも 12本 ある。

ということは、この葉は 「12年間も繁っている」 ということになる!

|

| 盗難防止 ? (ボゴール植物園) |

|

|

成熟すると「ある日突然に落下する」ということで、危険防止と落ちた実を持って行かれないように、網が掛けてある。

シンガポール植物園では網が掛けられているものは無かった。

成熟までにまだ時間が掛かる、ということだろう。

|

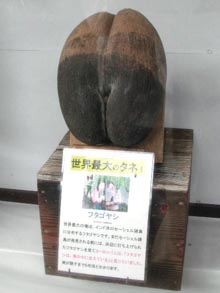

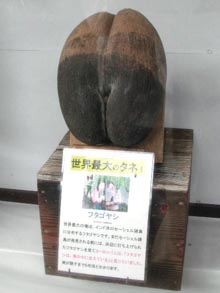

| 種子 (展示品) |

|

|

伊豆熱川 バナナワニ園のもので、サイズは長さ40cm。

まさに女性そのものである。

熱川の和名は「フタゴヤシ」となっている。

|

|

|

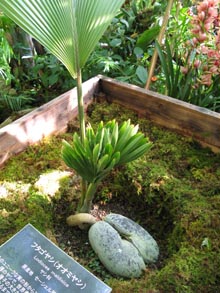

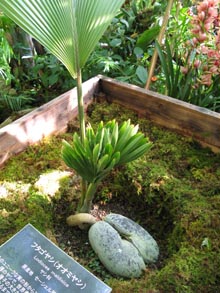

各植物園で実生(植物を種から育てること)が試みられている。

|

| シンガポール植物園 |

|

|

名札には、2006年5月15日の計量で 種子の重さ 21.3kg とあった。

発芽に要する期間は半年から1年ということなので、3年近く経ってしまったこのタネの発芽は、どうやら難しいようだ。

|

| 高知県立牧野植物園 (温室) |

|

|

小さな葉があり、そこから本葉が出ているのがわかる。

|

| 名前の由来 オオミヤシ Lodoicea maldivica |

和名 オオミヤシ : 大きな椰子の実 |

最大の種子であるから 文句なし、である。

|

|

|

ニセ情報 : 埼玉県のある都市はこの木を「市の木」に制定していたが、町村合併でその名前は さいたま市 となり、今の市の木は「ケヤキ」である・・・。 |

|

| 別名 フタゴヤシ 双子椰子 : |

ふたつがくっついた実ではないのだが、コーヒー豆のように縦にはいっている筋のせいで、二つに見える。

英語名の double-coconut を意訳したのではないだろうか。

|

|

| 種小名 maldivica : モルディブの という意味 |

18世紀の終わり 1791年に本種を命名したのは、ドイツのナチュラリスト(博物学者)で植物学者、昆虫学者でもある グメリン Johann Friedrich Gmelin (1748-1804) である。

原産地のセイシェルから、インド海流に乗ってモルディブ諸島に流れ着いた種子から芽生えたものが繁殖していた。

これが原産地よりも先に発見されたために、種小名として名付けられたものである。

ところが、『朝日百科/植物の世界』によると、「18世紀の半ばにヨーロッパ人がセーシェル諸島に上陸してオオミヤシを発見するまで、モルディブの海底には木が生えていると考えられていた。」 とある。

そう考えるのは一般の人であって、植物学者のグメリンは、モルディブが原産地ではないのを承知で名付けた可能性が大きい。

|

|

|

|

モルディブ共和国 |

|

Wikipedia より

|

モルディブ諸島はインド半島の南西、約 600キロのインド洋上に位置する。

|

|

|

|

セイシェル共和国

|

|

Wikipedia より

|

|

オオミヤシの原産地があるセイシェル共和国も多数の島からなる。

首都のあるマヘ島の位置は、マダガスカル島から北に 1,100キロ、アフリカ大陸からは 東に 1,300キロである。

セイシェルには古くからアラブ人が渡っていたようだが、西洋人としては、インド航路を発見したバスコ・ダ・ガマの1502年の記録がある。

|

|

| Lodoicea オオミヤシ属 : 人名による |

ギリシア神話上のトロイア王、プリアモスの娘 「Laodike ラオディケ」の名前にちなむといわれている。

別の説として、18世紀のフランス国王 「Louis-XV ルイ15世」の名にちなむ、も挙げられている。 |

| ともに『園芸植物大事典』 |

Lodoicea属は「オオミヤシ」一種しかない「単型属」、つまり オオミヤシのために立てられた属である。

ギリシア神話によると、「トロイアが陥落した時、ラオディケは捕虜になるのを拒んで神々に大地に吞み込まれることを望み、割れた大地に消えた」という。

地面に植えられたオオミヤシの種子は、ラオディケの象徴ということになる。 |

|

|

| ヤシ科 Arecaceae : |

ヤシ科の基準属 Areca に由来して ヤシ科は Arecaceae と呼ばれるが、以前の呼び名 「Palmae」も使われる。

『園芸植物大事典』によると Areca は、インド南西部マラバル地方での呼び名 areec によるといわれている。

約 200属 約 2,680種があるそうだ。

|

|

|

参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、

園芸植物大事典/小学館、

週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、

植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎

Wikipedia |

|

| 世界の植物 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |