|

||||

ダカール大学 付属植物園 |

科 名 : | シクンシ科 Combretaceae | ||

| 属 名 : | シクンシ属 Quisqualis Linn. (1762) |

|||

| 英 名 : | Rangoon creeper | |||

| 中国名: | 使君子 | |||

| 原産地: | 熱帯アジア、マレーシア | |||

| 用 途 : | 観賞用のつる植物。 芳香がある、らしい。 |

|||

| 撮影地: | セネガル |

|||

|

||||

ダカール大学 付属植物園 |

科 名 : | シクンシ科 Combretaceae | ||

| 属 名 : | シクンシ属 Quisqualis Linn. (1762) |

|||

| 英 名 : | Rangoon creeper | |||

| 中国名: | 使君子 | |||

| 原産地: | 熱帯アジア、マレーシア | |||

| 用 途 : | 観賞用のつる植物。 芳香がある、らしい。 |

|||

| 撮影地: | セネガル |

|||

植物園内の小さな白い建物の壁に沿って伸びていた。 大きくなると、高さ 7〜8mまで伸びると事典にある。 花が開いた直後は「白色」であるがやがてピンク色になり、最後は写真のような濃い色となる。 花びらの外側は白いままである。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 高さは 3m程度 | 夢の島の熱帯植物館 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 東京都夢の島の 熱帯植物館で | |||||||||||||||||||||||||

|

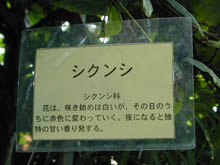

解説文: 花は、咲き始めは白いが、その日のうちに赤色に変わっていく。夜になると独特の甘い香りを発する。 撮影:10月14日 午後3時45分 |

||||||||||||||||||||||||

| どのくらいの時間で色が付くのか。熱帯植物館の解説でははっきりしない。 係の人に聞いても「わからない」という返事。 そんな暇はないという事であろう。 私自身も長時間温室にいるわけにもいかないために、不明であったが、東山植物園のボランティア・ガイド 鈴木さんからいただいた海外文献の文章をきっかけに、自分でも調べ、ネットで見つけたイスラエルでの観察報告を加えて以下にまとめた。 熱帯植物館の解説とは違うが、環境によって咲き方が変わることはありうる事である。 |

|||||||||||||||||||||||||

花は1日目の夕方6時から7時半頃に開花する。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

色を見れば、何日目の花かが一目瞭然というわけである。 「それぞれの花の開花期間は3日間」とあるが、3日目の夜に散るのか、それとも4日目(72時間後)に散るのか、はっきりとした記載がない。 色の変化は、まず白い色と香りで最初の晩に夜行性の「ガ」を誘い、ガによる受粉ができなかった場合に備えて、赤い花となって昼間に「ハチ」を誘うという両刀遣いの裏技であった。 色が変わるところから「酔っぱらった水夫 Drunken-sailor」という別名があるそうだ。 「スイフヨウ 酔芙蓉」と同じ発想でおもしろいが、3晩も飲み続けるわけで、「シクンシ」のイメージとは対極にある、本種には似つかわしくない名前である。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 名前の由来 シクンシ Quisqualis indica | |||||||||||||||||||||||||

シクンシ 使君子 : 人名による |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 種小名 indica : 「インド産の」という意味。 | |||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| Quisqualis シクンシ属 :誰?何?という意味 | |||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、 園芸植物大事典/小学館、 週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社 羅和辞典/研究社、 新明解国語辞典/三省堂、 Flowering Tropical Climbers/キュー植物園、 Flower Orientation and Color Change in Quisqualis indica and Their Possible Role in Pollinator Partitioning/D.Eisikowitch, R.Rotem 台湾国立 臺南大学のホームページ |

|||||||||||||||||||||||||

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ | |||||||||||||||||||||||||