有用種だけに古くから世界中で栽培されているが、日本には「生もの」は輸入されていないようである。加工されたものにはダイエット食品などまである。

甘い果実がなる木もあるそうだが、通常の果肉はとても酸っぱく、カレー料理をはじめとして酸味料として使われる。中国名「酸豆」は端的にこれを表している。

種子、葉、花、若いさやなどを食用にするほかに、下剤、金属の研磨剤、染料、木工材料、薪炭材として利用される。

|

| ダカール植物園 高さ5mほど |

幹の様子 |

適地で成長すると 25mにもなるとか

|

まだ小さな木で、太さは15cmぐらい

後ろは隣にある「動物園」の案内看板 |

| 10月の初め 実がなっていた |

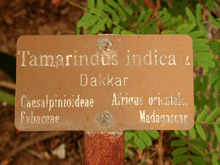

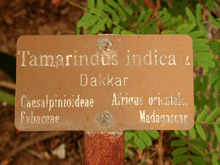

根元に植物名の立て札 |

まだ熟してはいない

|

←

名札の中央にある現地名はなんと

「ダカール」である!ダカールを代表する木なのであろうか。

それにしてはあまり見かけなかった。 |

|

タマリンドの花 |

南米ガイアナの首都ジョージ・タウンで、11月に見かけたもの。

残念ながら高い所に咲いていたため、アップの写真は撮れなかった。

そこで.... |

|

|

|

タマリンドの花 |

いつも写真を拝借している、ハワイ大学のホームページにあったもの。

周りの白っぽいのは4枚の萼で、赤い筋が入っているのが花びらである。本来の5枚のうち、下側の2枚は小さくなってしまって見えない。

上の写真で赤く見えるものは、花が開く前に蕾を包んでいる、小包(ショウホウ、2枚)である。小包は開花前に落ちてしまう。 |

|

[ Copyright ] Dr. Gerald Carr

(Univ. of Hawaii ) |

|

|

ガイアナのタマリンドの葉 |

| ダカール植物園のタマリンドはお世辞にも美しい樹とは言えなかったが、この優雅にしなった緑の葉を見ると、自分の庭にも欲しくなる。 |

|

|

| 名前の由来 チョウセンモダマ Tamarindus indica |

チョウセンモダマ : 朝鮮のモダマ?

|

今まで、学名の属名あるいは英語名の「タマリンド」しか知らなかったが、今回事典を調べて「チョウセンモダマ」という和名があることがわかった。しかし.....

朝鮮人参とは違い、「チョウセンモダマ」を単純に「朝鮮のモダマ」とするのは不自然である。

まず、タマリンドは熱帯・亜熱帯の植物であるから、気候を考えると朝鮮半島には生育しないはずである。もちろん原産地でもない。

地名を冠する植物名は、そこに生えていればこそ であって、例えば 「アメリカヤマボウシ」は日本産のヤマボウシに近縁の種でアメリカに生えているもの、であり「ヒュウガミズキ」は日向地方特産のミズキである。

朝鮮半島にないのに「チョウセン〜」はおかしい というのがまずひとつ。

次に「モダマ」であるが、藻玉は屋久島や沖縄にも自生しているマメ科の蔓植物で、1m以上にもなる長い大きな莢(サヤ)を付ける。

これに比べるとタマリンドの莢はきわめて小さい。月とスッポン、大人と赤ん坊ほどの違いがあり、莢や豆の形もかなり異なる。つまり「チョウセンモダマ(タマリンド)」は「モダマ」に似ているために名付けられたものではないということである。

タマリンドが朝鮮を経由して日本に伝えられために、単純に「チョウセンモダマ」と名付けられた可能性はあるが、上記を考えると、「チョウセン」は今でいう「差別語」で「イヌ〜」と同じように「劣った」という意味で使われたのではないだろうか。

有用性からすると、モダマよりもタマリンドの方がずっと価値があるので、単に形態だけを捉えた不適切な命名と言えよう。 |

|

| Tamarindus : チョウセンモダマ属 |

本種のアラビア名 Tamar-Hindi あるいは Tamr-Hindiy 「インドのナツメヤシ」に由来する。

果肉がナツメヤシに似ているためであるが、原産地はインドではなく、熱帯アフリカあるいは南アジアといわれている。

有用種だけに古くから栽培が広がり、それがまた野生化することも考えられる。何百年かあとになってそれを「発見」したプラントハンターにとっては、原産地かどうかの判断が難しいことが多かったと思われる。

|

|

| 種小名 indica : 「インドの」という意味。 |

チョウセンモダマ属に分類されているのは「チョウセンモダマ」一種だけである。一種のみで構成される属を「単型属」という。

属名と種小名で表す植物名は「インドのインドナツメヤシ」となってしまい、「インドの」が重複してしまっていて、よろしくない。

リンネが命名する時点ですでに属名は決まっていたわけであるから、種小名には別の名前が欲しかったところである。

リンネの『植物の種』を見ると、産地としてインド以外にも、アメリカ、エジプト、アラビアがあげられていた。

|

|

|

チョウセンモダマ ←

モダマ (藻玉) : Entada phaseoloides Merrill (1914) |

モダマはネムノキ科の熱帯性つる植物で、日本では沖縄から奄美大島、そして屋久島が北限である。

その実は大きく、莢の長さは1mから1.2m、種子の直径が5〜7cmもある。

|

| モダマの実 |

|

写真は奄美大島中部の「奄美アイランド」の展示を撮影。

種子はほぼ円形であるが、一箇所が少し凹んでいるため「ハート型」と呼んでいる。

|

|

| 木に纏わりつく蔓 |

葉の形 |

|

|

奄美大島では住用村東仲間の沢沿いに自生地がある。

撮影は2007年4月9日。

沢から尾根に広がる木々は本土に比べてかなり早く「新緑」となっていたが、それが半分隠れるほどにモダマのつるが垂れ下がっている。

右の写真の白い部分はガードレール。黄色は電柱を支えるワイヤのカバーである。

葉は艶々とした皮質の常緑で、ネムノキなどとは比べ物にならないほど美しい。

葉のつくりは偶数の2回羽状複葉であるが、羽片の数は4個(2組)と少ない。やや湾曲した小葉はオオベニゴウカンの葉に似ているが、こちらは2枚・1組だけ。 |

|

| これで1枚の葉 |

オオベニゴウカンの葉 |

|

|

| モダマの太い つる |

|

枝から枝へ、まるで人が掛け渡したように伸びるツル。この写真で、太いものは径が約 10cm。

花と実を見るためには、あと2回行かなければ....。

|

| モダマ 藻玉 : 海藻の実 の意味。 |

モダマの種は硬くて水を通さず、海流に乗って西日本の海岸にまで漂着するそうで、その名前は一種の”洒落”と思われるが、流れ着いた実を「海藻の種子」に見立てたものである。

|

|

|

参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、

園芸植物大事典/小学館、

週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、

植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎

ハワイ大学 Dr. Gerald Carrのホームページ

(転載許可取得済み) |

|

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |