| 名前の由来 キョウチクトウ Nerium oleander |

|

| キョウチクトウ:夹竹桃 |

|

中国名の音読み。キョウチクトウは中国雲南省に自生するため、『Flora of China』に載っているが、名称は「欧州夹竹桃」となっている。 |

|

|

|

現在の日本の表記では「夾」だが、中国語では「夹 jiā」が普通で、その意味は『小学館 中日辞典』によると、

1. 挟む、 2. わきに抱える、3. 二つの物の間にある、

4. 入り交じる、 5. 物を挟む道具

であり、「夹竹桃」の用例もある。

今まで何となく「狭い」という意味だと思っていたのだが、間違っていた! |

|

|

|

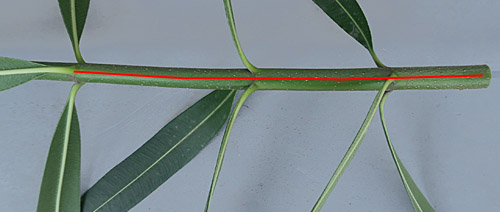

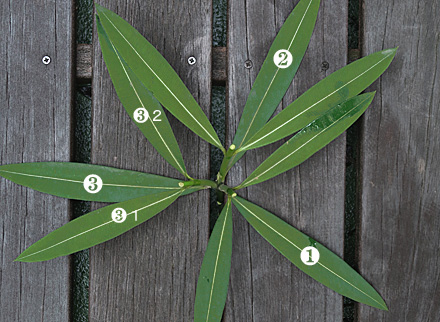

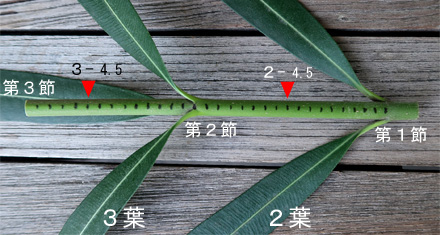

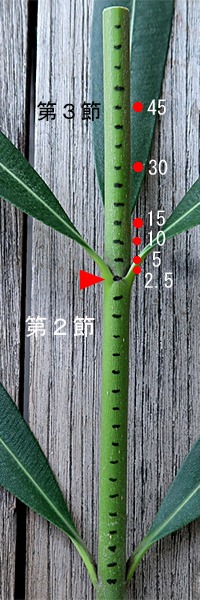

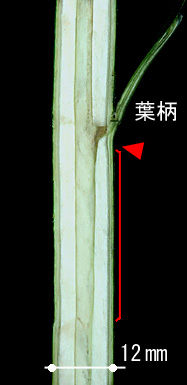

改めて 夹竹桃 の由来を確認すると、吉田金彦『語源辞典/植物編』に、中国の本『群芳譜』に、「夾竹桃、花五弁、弁微尖、淡紅嫡豔、類(二)桃花(一)、葉狭長類(レ)竹、故名(二)夾竹桃(一)」という説明があり、「花は桃、葉は竹に似ているので

夾竹桃の名となった」ということである。つまり「夹」の意味は『中日辞典』の4.に近い。 |

|

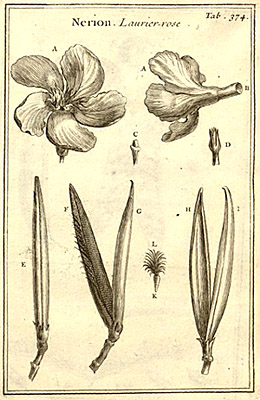

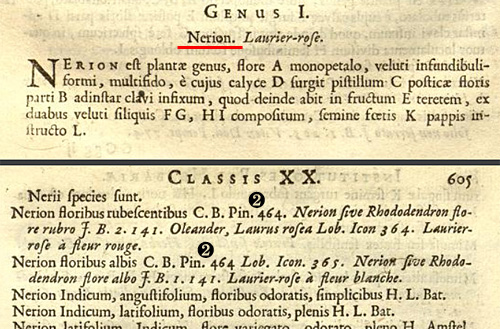

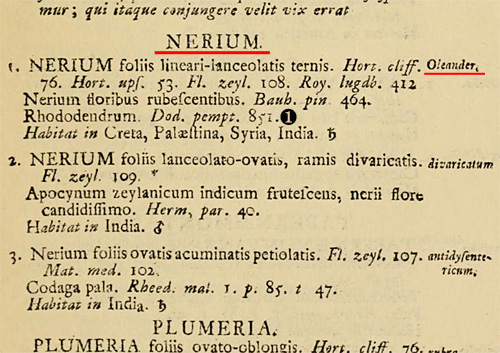

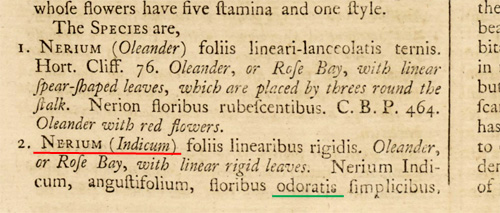

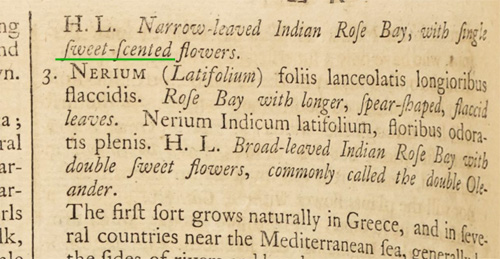

| 属名 Nerium:ギリシア語 neros 湿った に由来する |

|

牧野富太郎の『植物學名辞典』には「neros 湿りたる」しか書かれていないので意味がわからなかったが、前出『語源辞典』に属名の解説も載っていた。

曰く「ギリシア人がキョウチクトウが湿気を好む木だと思いこみ、nerion と呼んだため」とのこと。後半の「命名物語」にも登場する。 |

|

| 種小名 oleander: ? |

|

由来がはっきりしない。

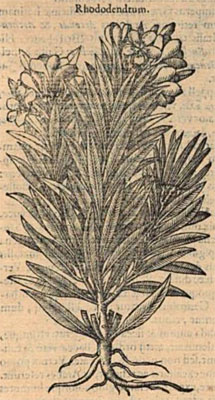

Merriam-Websterによると「中世のラテン語で、恐らく arodandrum、lorandrum あるいは ラテン語 rhododendron

の変化したもの」とある。 |

|

|

|

リンネ以前には、rhododendron がキョウチクトウの名のひとつとして使われていた。後半の「命名物語」参照。 |

|

| キョウチクトウ科 Apocynaceae: |

| キョウチクトウ科の基準属は アポキヌム属 Apocynum Linn. (1735) で、牧野の『植物學名辞典』には apo (離れて) +kyon (犬) とある。これでは意味がわからない。 |

|

「離れて」は果実がふたつに分かれることを指すものかと思ったが、まるで違っていた。

Wikipedia に "away dog" という言葉があり、かつて(大昔に)キョウチクトウ科の dogbane (Cionura erecta) が、野犬除けの毒薬として使われたことによる、とあった。 |

|

| アポキヌム属は基準属となっているにもかかわらず、キョウチクトウ科を代表するようなポピュラーな属ではない。日本には「バシクルモン」という、変わった名前の多年草がある。 |

|

バシクルモン |

北海道から新潟県にかけての日本海側に分布。外国語のような名前は、アイヌ語の「パスクル(カラス)」と「ムム(草)」に由来する 『植物の世界』 とあるが、ピンクのかわいらしい花なので、カラスには不似合いである。

別名 オショロソウ。 |

|

Apocynum venetum Linn.

var. basikurmum H.Hara |

写真は 春日健二氏のホームページ「日本の植物たち」

(kasuga@mue.biglobe.ne.jp)の中からお借りした。 |

|