| |

| |

| | 学名の出発点『植物の種』(1753) 以前の記載 | 正名・異名の対象外 |

| | |

|

年 |

名 称 |

著 者 |

備 考 |

| ❶ |

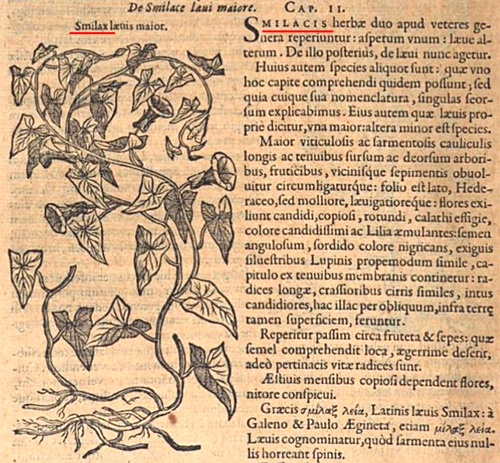

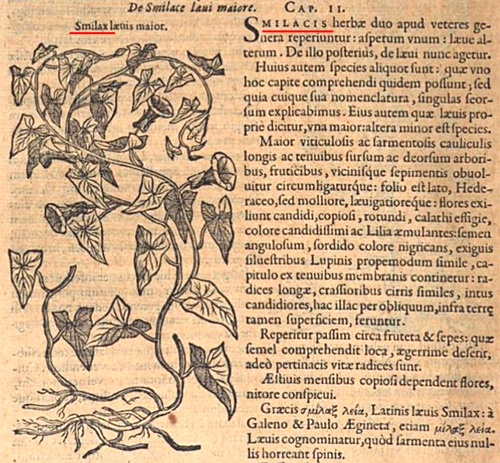

1583 |

Smilax laeue major |

ドドエンス |

オオヒルガオ? |

|

|

|

Rembert Dodoens (1517–1585)は フランドルの医師、植物学者。

開業医や皇帝の侍医を務め、晩年にはライデン大学の医学教授を務めた。多くの書物を著し、1554年刊行の『クリュードベック』では薬草を多く扱ったことで、薬学の書物として評価された。 |

| 晩年に出版した書『Stirpium historiae pemptades sex』(直訳:506種の歴史の蓄積)の 392ページに、ヒルガオ属の一種が

Salixの名で載っている。 |

別種として Smilax laeue minor もある。

説明文の最後に「ラテン名は laeuis Smilax:滑らかな Smilax」で、その理由が「新芽に棘がないので、laeus と呼ばれる」となっているのが気になる。ヒルガオが「トゲなし

Smilax」なのなら、本来の Smilax にはトゲがあることになる。 |

|

| ヒルガオが Smilax と呼ばれるようになったのは、次のギリシア神話によるものかもしれない。 |

| 「クロッカスは ニンフ スミラックスと恋に落ちたが神々に認められず、サフラン(クロッカス)に変えられてしまった。また スミラックスは ヒルガオに変えられた」 |

|

|

|

| ギリシア神話ではクロッカスがスミラックスの虜になったわけだが、これを本種の和名に当てはめると、 |

猿がサルトリイバラ(の実?)の虜になってしまった。

猿が 虜になった 茨

→ サルトリイバラ |

となるが、どうだろうか?

もし猿が、本種の実を食べるのなら可能性がある。 |

|

|

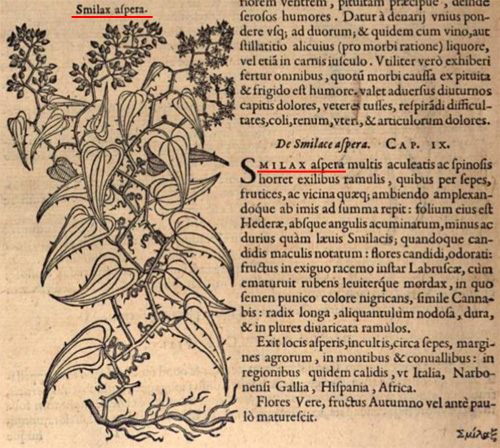

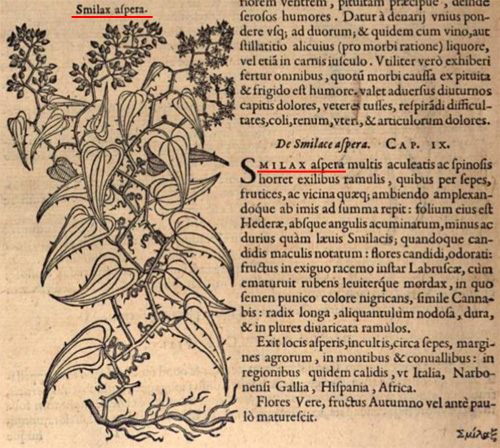

| ➋ |

同 |

Smilax aspera |

ドドエンス |

地中海サルトリイバラ |

|

|

|

| 同書の 398~9 ページ、❶の6ページ後には、サルトリイバラ属の一種 S. aspera が載っている。 |

| のちにリンネが『植物の種』にも記載するが、S. asperaは、地中海沿岸・アフリカ北部・同北東部・シリア・トルコからアジアの亜熱帯地域まで広く分布するよく知られた植物で、英語名は common(一般的な・普通の)

smilax である。 | | その別名のひとつとして rough-bindweed がある。bindweedの意味は 「巻き付く雑草」でヒルガオのこと。つる植物でトゲのあるサルトリイバラを「手触りの荒いヒルガオ」としたもの。上記の神話のヒルガオの代わりに置き換えられたバージョンもあるようだ。 |

|

|

|

年 |

名 称 |

著 者 |

備 考 |

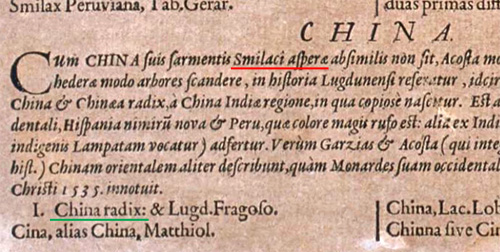

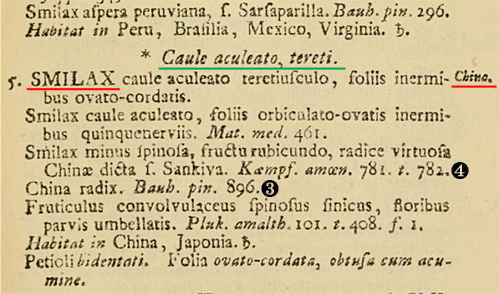

| ❸ |

1623 |

China radix |

C. ボーアン |

本種の別名 |

|

|

| Caspard Bauhin (1560-1624)はスイスの植物学者 ボーアン兄弟の弟。

『Pinax theatri botanici 植物の劇場総覧』で 6,000種以上の植物を記載し、古今の名称が対照されているが図版は無い。『植物の種』の130年前に、すでに学名を2つの名前で表す「二名法」の考えを示した人物。

本種の記載は その 296ページ。 | Bauhin |  |

以下略

| 本書では、このひとつ前の項に S. aspera があり、それに続くのが CHINA で、その最初の部分の記述は「CHINAは、その枝が Smilax asperaに似ており、珍しいツタのように木によじ登り、細い茎でトゲがあるので、この科に分類した」となっている。第1種の名前 China radix は

ケンペルの記述にも出てくる、根茎のこと。 |

|

|

|

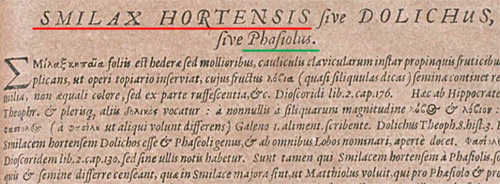

|

同 |

Smilax hortesis |

C. ボーアン |

参考:インゲンマメ属 |

|

|

| 同 332ページ。インゲンマメ属も Smilaxだった。 |

| 別名 DOLICHIUS、または Phasiolus とあり、現在のインゲンマメ属 Phaseolus属である。 |

|

|

|

|

|

|

|

| なぜ 全く違う植物を 同じ Smilax と呼ぶようになったのか? ニンフ スミラックスが人気があったのだろうか? |

|

|

|

|

|

年 |

名 称 |

著 者 |

備 考 |

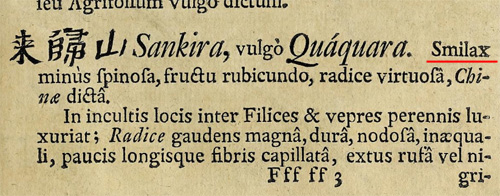

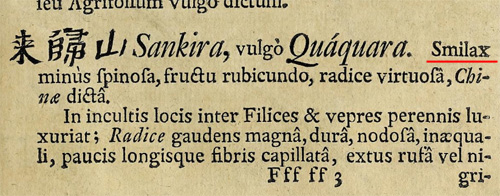

| ❹ | 1712 | Sankira, 一般に Quaquara |

ケンペル |

サルトリイバラ |

| |

| Engelbert Kaempfer (1651–1716) はドイツの医師で博物学者。オランダ商館付きの医師として、1690年8月(元禄3年)から1692年9月までの2年間

出島に滞在した。商館長の江戸参府に二度も随行し、徳川綱吉に謁見。街道沿いの植物・生物のみならず、日本の歴史、政治、社会についても観察した。

帰国後の1712年には『異邦の魅力』(原題:Amoenitatum Exoticarum ~)をラテン語で刊行。その第5部「日本の植物」には、漢字とローマ字的に記された和名があり、植物画もある。 |

後略

当時の呼び名のひとつに「山帰来」があったことがわかるが、山帰来は「Smilax glabra 中国名 土伏苓 tu fu ling」の根から作る生薬のことで、正確には誤用。現在の事典では別名としても使われていない。

もうひとつの「quaquara かから?」については不明である。 |

本文の最初 Smilax に続く部分を訳してみると、「棘は少なく、実は赤く、根は有徳(有用)、Chinaeという」で、本種の特徴が書かれている。最後の

Chinae は生薬の呼び名 Radix Chinae 中国の根、のことである。

この後に1ページをフルに使っての説明があるが、訳していない。 |

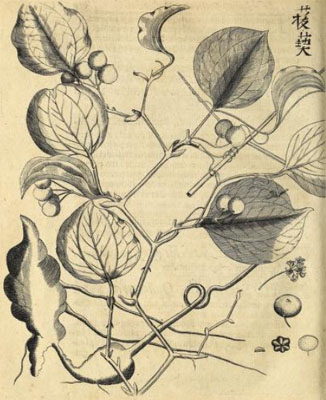

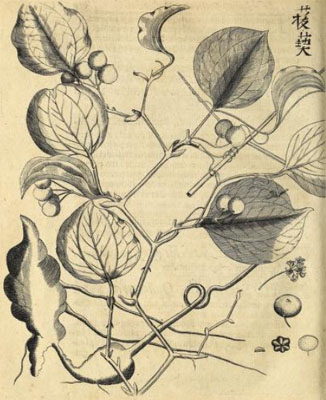

図は雌株で中央に2年生枝、その葉腋から伸びた今年の側枝に実が生っている様子が、かなり正確に書かれている。また薬用となる「根」も。

右上の漢字は山帰来ではなく「菝葜」で、本種の現在の中国名と同じ。 |

|

|

| |

| |

|

|

| | | 『植物の種』以降の出版、記載た | 基準日:1753年5月1日 | |

| |