| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 池 袋 → 大 塚 |

| 3. 池袋 跨線線路橋 |

| 2010年1月掲載、2020年11月改定 |

| 日本鉄道の池袋 - 田端間が 開通した1903(明治36)年、ここは単線が二股に分かれるだけの平面交差と踏切だったが、今では多くの線路と少し先に人道橋や陸橋も加わって、賑やかな場所となっている。 |

|

| 東上線 山手線(掘り割り) |

| ▼印付近に本ページで取り上げる4つの跨線橋があるが、電車のなどの影で、一つしか見えていない。 写っている電車は奥から、りんかい線(埼京線)南行き・湘南新宿ライン北行き・車庫に入る山手線。湘南新宿ラインは旧山手貨物を利用したもので、駒込の先まで山手線と併走する。 |

| なぜここで、4線が山手線を乗り越しているのか? |

|

| 池袋を出た山手線は まもなく千分の25の急勾配で下る。この2線は複々線化時に増線されたものだが、この先にあった6カ所の踏切を無くす目的で掘割で建設された。 |

| まず最初に設けられた跨線線路橋は、同時に開設された「旧池袋電車区」への出入りのための線路A・Bだったと考えられる。 |

| 池袋 跨線線路橋群 オールスター |

|

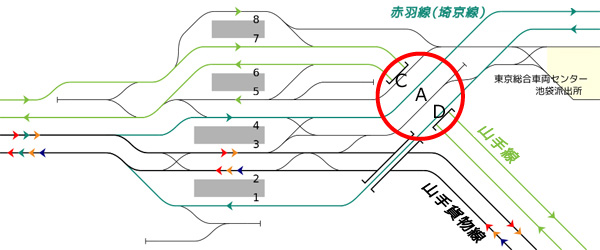

| 跨線橋ができたと思われる順に、A から D の番号を振る。中央の2線がA。Bが無いのは、別の形のDに架け替えられたためだが、橋台は残っている。 ホームとの関係を示すために、Wikipediaの配線図を掲載する。 |

| 現在は、Aの東側の線は2・3番線と車両センターを結び、おもに成田イクスプレスが使用。Cは5番線と同センターを結び、池袋 始発終着の山手線内回り電車が使用している。撤去されたBは、Dの乗り越し線ができる前にAと同レベルで架かっていたもの。 |

| 本項は 以下のような構成となっている。 |

| 分岐点の歴史 |

| 1. 池袋 跨線線路橋 A (2線) |

| 2. 池袋 跨線線路橋 B |

| 3. 池袋 跨線線路橋 C |

| 4. 池袋 跨線線路橋 D |

| 跨線橋に近づけないだけに、それぞれが いつ竣工したのかを考える上で 「分岐点の歴史」が重要となる。 |

| 分岐点の 歴史 (推定事項はグレー表示) | ||||

| 東武東上線の線数は入れていない→ろ | 線路の数 | |||

| 1885(明治18)年3月 | :日本鉄道品川線開通 単線 (品川 - 板橋) | 1 | ||

| 1901(明治34年) | :品川線・豊島線の両方を「山手線」とする | |||

| 1903(明治36)年4月 | :旧称豊島線開通 単線 (池袋 - 田端) :池袋駅 開業、ホームは2面 |

2 | ||

| 1906(明治39年) | :池袋駅 貨物の取り扱いを開始 | |||

| 1910(明治43)年 | :池袋 - 田端 複線化 | 3 | ||

| 1914(大正3)年 | :東上鉄道 開通(1線) | |||

| 1924(大正13)年12月 | :池袋 - 板橋 複線化(ホームは4番線ひとつ) | ( 4 ) | ||

| :池袋 - 巣鴨 複々線化 | ( 6 ) | |||

| 1925(大正14)年3月 | :品川 - 田端 複々線化 | |||

| 同 年 4月 | :池袋電車区 誕生 | ( 8 ) | ||

| A | 推 定 | 電車区線と山手線は立体交差 A(2線) | ||

| 同 年 11月 | :神田-上野間がつながり 環状運転 開始 | |||

| 旧線を貨物、新線を山手線が使用 山手線は掘割りで、付近の道路も立体交差化されるが、貨物線の踏切は残る |

||||

| 1935(昭和10)年3月 | :東上線 池袋-板橋 複線化 | |||

| 終戦後も、長年 A だけの架道橋の状態が続く | ||||

| B | 1968(昭和43)年4月 | :旧跨線線路橋 Bの増設 (橋台に竣工年有) | 8 | |

| 1980(昭和55)年5月 | :池袋駅 貨物取り扱いの廃止 | |||

| C | 1982(昭和56)年2月 | :跨線橋 C の増設 (桁の銘板に製作年 有) | 9 | |

| 1983(昭和58)年10月 | :池袋駅 山手線の内側にホームを1面増設し、 赤羽線のホームを旧4番→新1・2番 (当時)に変更 |

|||

| 1985(昭和60)年9月 | :埼京線運転開始 (池袋 - 大宮) | |||

| 1986(昭和61)年3月 | :埼京線が新宿まで延長 | |||

| 1988(昭和63)年3月 | :山手線の内側に 4つ目のホームを増設 東北本線・高崎線の一部の電車が池袋へ |

|||

| 1990(平成2)年10月 | :旧4番線を 8番線・始発線として使用再開 | |||

| 1996(平成8)年3月 | :埼京線に 渋谷・恵比寿新駅ができる | |||

| 2001(平成13)年12月 | :湘南新宿ライン運転開始。 | |||

| ホームは1・2番線、埼京線は 3・4番線 | ||||

| D | 2001年〜04年 | :埼京線南行き線の湘南新宿ライン乗り越し および 跨線橋 B部分に D の新設 |

||

| 2004(平成16)年 | :湘南新宿ラインと埼京線のホームを方向別化する | |||

| 桁の製作年に基づくものもあるため、竣工年とは異なる可能性がある | ||||

| なお、すぐ隣に架かっていた (仮称)旧池袋橋 は 4. 池袋大橋 の架橋時に撤去され、代替えされたのでそちらで取り上げる。 |

| 1. 池袋 跨線 線路橋 A |

|

| 1925(大正14)年3月に 巣鴨 - 田端間の複々線化が完成するとともに、4月には電車区が誕生した。 |

| 北池袋の車庫に入る線と新山手線にはレベル差があり、また電車運行に支障を来たさないためにも、車庫の行き来は別線で乗り越す必要があった。西側は東上鉄道で押さえられている。 |

| ただし、新線建造と同時に跨線橋Aが造られた、というのはあくまで推定である。 |

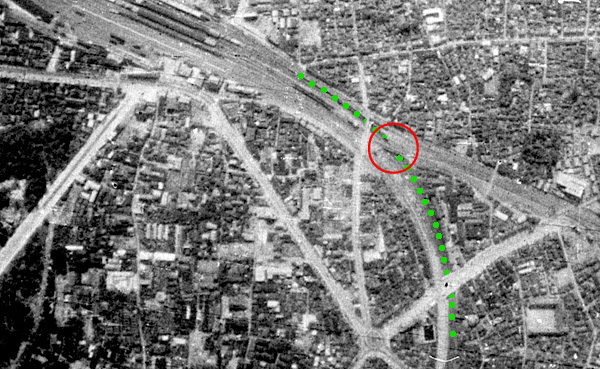

| 初めて地図あるいは空中写真に現れるのは1936(昭和11)年6月で、不明瞭ながら乗り越し線が写っている。 |

| 写真 A:池袋跨線線路橋 A | ||

| 南 |  1936(昭和11)年6月11日 陸軍撮影 / 国土地理院 に加筆 |

北 →電車区 |

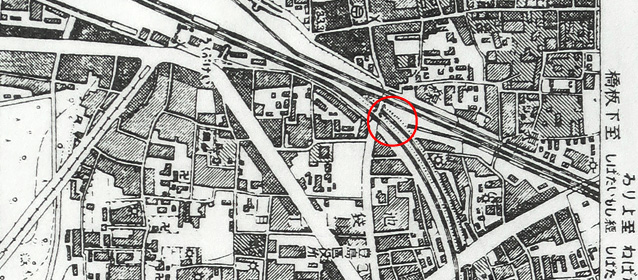

| ところが、1937(昭和12)年の地図には跨線橋が載っていない。 |

| 地図 B:欠落している跨線橋の記号 | |

1937(昭和12)年第4回修正測図 大日本陸地測量部 / 国土地理院 に加筆 |

| 電車区に通じる線路が、カーブを描く山手線の北側○で途切れている。前年の空中写真に写っている以上、誤り(修正ミス)としか言えない。 明治通り・池袋駅前の大通り・川越街道など、主な幹線道路の新設・拡張が済んでいる。 |

| この状態は戦後も長く続き、建設から40年以上 変化がなかった。 |

| 跨線橋が2本だけの状態 |

1963(昭和38)年の空中写真 / 国土地理院 に加筆 |

| 跨線橋 A の橋脚 (奥) | ||

| 跨線橋 C |  内回り電車の最後部から |

跨線橋 A |

| 奥に黒く見えるのが 跨線橋A の橋脚。中央に「柱」が残っているが、何に使われていたものかが わからない。 手前に架かる桁は 跨線橋C。 |

| 掛け替えられた桁 |

|

| よく見ると 跨線橋 Aは曲線形状の桁で、高張力ボルトが使用されているので、近年に架け替えられたものである。 |

| 位 置 (終戦後の様子) |

1948(昭和23)年の空中写真/国土地理院 |

| 池袋駅 旧東京拘置所 大塚駅 |

| ■ 池袋 跨線 線路橋 A データ | |||

|

位 置: | 豊島区上池袋二丁目 | |

| 管理番号: | − | ||

| 線路の数: | 2線:埼京線、車庫に出入りする成田イクスプレスなど | ||

| 橋 長: | 不明 | ||

| 竣工年: | 恐らく 1924(大正13)年 現在の桁の架け替え年は 不明 |

||

| 跨ぐ線路: | 2線 : 山手線 内・外回り | ||

| 名前の由来: | 架橋された当時の地名が池袋 |

||

| 2. 池袋 跨線 線路橋 B |

| 竣工は1968(昭和43)年。古い橋台に「銘板」が残っているために竣工年が判明した。 この跨線橋と同じ位置に新たに跨線橋 Dが架けられている。Dの桁は新しい橋台載せられ、古いものは使われていない。もちろん 跨線橋Bの桁は取り外されている。 |

| 架橋の経緯がはっきりしない。電車区への出入りに専用の線路が必要になったためだと思うが、当時の赤羽線は、最も西側の4番線で折り返し運転を行っていたので、本架道橋とは関係しない。車庫に入る山手線と板橋駅への貨物線とは平面交差するので、増線する効果があったのかどうか。 |

| 跨線橋Bの橋台 |

|

| 見えているのは 跨線橋Dとその手前の水平の人道橋(保線用)で、跨線橋Bの橋台(汚れたコンクリート)を直接は利用していない。 |

|

|

| 手前かど にある 銘板 |

|

| ひとつ前の写真右の▼印のところにある。カメラのズームアップでは判らない事も多く、双眼鏡を覗いて確認している。 |

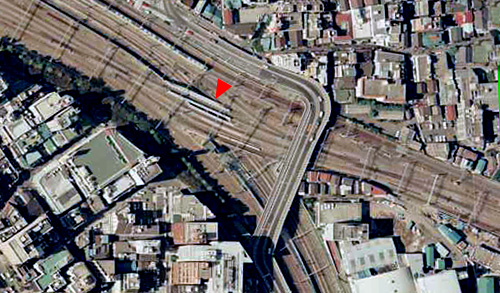

| 跨線線路橋と電車区の位置関係 |

1979(昭和54)年10月撮影 CKT794-C8A-25 / 国土地理院 に加筆 |

| 右下に電車区、駅のホームはまだ2面。 |

| 跨線橋が3線となった状況(上から A2線、B) |

同上 部分拡大 |

| 架道橋Bの両サイドには白く太い線があるので、桁を上に出した下路ボックスガーダで、次に架かる架道橋Cと同じタイプだったのではないか? |

| 3. 池袋 跨線 線路橋 C |

| この跨線橋は主に、池袋止りとなる山手線内回り電車が5番線にはいった後、電車区に引き上げる時に通る。いつもは自分が「くぐっている橋」だが、その時には「渡る橋」となる。 電車区に入る時には埼京線を横切る必要があるため、時間調整でこの橋の上に止まる事もある。早朝や午後に 池袋始発電車が出る時には、逆に電車区から駅へと向かう。 |

| 全 景 (山手線 外側より) |

|

| 溶接による下路ボックスガーダ。 山手線が下っていく斜路の手前に新しく架けられたため、桁下が十分にない。このため、架道橋Cと同様に桁を地上部に出し、桁の下部に横桁を取り付ける「下路」形式の構造になった。 |

| 全 景(山手線の内側より) |

|

■架橋の経緯 |

| 1980(昭和55)年5月に池袋駅での貨物の取り扱いが廃止となり、山手線内側(西武百貨店側)の広大な貨物ヤードを活用できる事になった。 現在の状況への出発点である。 |

| 開業以来80年を経て、長らく2面だったホームを3面とし、それまで板橋方向へ向かうために一番西側に位置していた赤羽線の発着ホームを、山手線の内側(新1・2番線)に変更した(1983年)。赤羽線が山手線を越える手段は既存の「跨線橋

A」である。 跨線橋Cは、山手線内回りの「池袋止まり・始発」を効率良く車庫に出し入れするために新設されたものである。 |

| ホームが3面となった池袋 |

1984(昭和59)年10月撮影 CKT843-C8B-11 / 国土地理院 |

山手線 外側より |

人道橋の上 から |

| ともに池袋駅方向を見ている。二枚目の写真では、跨線橋をくぐり終えた 山手線内回りが見える。 右に見える線路は、外回り電車が電車区に出入りするための線路で、始発ホームの8番線に続いている。 |

| 桁の下面 (内回りの窓から) |

|

| 跨線橋が4線となった状況(上から C▼、A2線、B) |

1984(昭和59)年10月撮影 CKT843-C8B-11 / 国土地理院 に加筆 |

| ■ 池袋 跨線 線路橋 C データ | |||

| 位 置: | 豊島区上池袋二丁目 | ||

| 線路の数: | 1本:主に山手線ホーム ←→ 電車区 | ||

| 橋 長: | 約 47m | ||

| 竣工年: | 桁の製造年:1981(昭和56)年 橋の竣工:1982(昭和57)年2月 | ||

| 跨ぐ線路: | 2線:山手線 外回り・内回り | ||

| 備 考: | 製造年は 桁の銘板による | ||

| 4. 池袋 跨線 線路橋 D |

| ■架橋の経緯 |

| 旧山手貨物線を利用した「湘南新宿ライン」は 2001年12月から運行を始めた。 当初は大塚方面から来る湘南新宿ラインが内側(東側)の 1・2番線、板橋方向から来る埼京線が 3・4番線であり、次の新宿駅で「方向別」のホームとするために、池袋駅の南(目白側)で2本の線を平面交差させていた。 |

| 将来の増発のためにも、池袋駅に着く手前のこの部分で、埼京線南行きが湘南新宿ラインを乗り越し、「方向別化」を行うのが理想的である。 跨線橋 Dは、その立体交差を行う手段の一部として新設されたものであり、早くも 2002年の3月には着工していた。 |

| 全 景(山手線 外側から) |

|

| 湘南新宿ラインを越えるために既存の跨線橋の手前(左側)から上り始め、この先(右側)のコンクリートボックス部分で2本の線路を越える。 |

| 全 景(人道橋の上から) |

| ↓ 埼京線乗り越し部分 |

|

| 2枚の写真を合成したもの。成田エクスプレスは 架道橋Aで車庫に向かうところ。 |

| 桁の詳細 |

|

| 閉床式 上路ボックスガーダ。桁の上にはバラスト(砂利)が詰まっている。 |

| 竣工年の銘板 | 接続部分 |

|

|

| ■ 池袋 跨線 線路橋 D データ | |||

| 位 置: | 豊島区上池袋二丁目 | ||

| 線路の数: | 1線:埼京線 南行き | ||

| 橋 長: | 50m 以上。さらに 湘南新宿ライン跨線まで連続する長さは、高架橋も含めて 約 250 m | ||

| 竣工年: | 着工:2002(平成14)年3月 全体の竣工:2005(平成17)年2月 | ||

| 跨ぐ線路: | 2線:山手線 外回り・内回り、 | ||

| (+2線:湘南新宿ライン) | |||

| 備 考: | 竣工年は擁壁の銘板による | ||

| Topへ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 番外 富士見橋 へ |