| ひとつ前の染井橋 |

|

巣鴨駅側を振り返ったもの。

|

| 六義園 染井門 |

|

| 橋からすぐの所にある門。通常開いている 正門は裏側なので、この看板。実際は「この先」という感じではなく、相当歩かなければならない。染井門は サクラやモミジのライトアップなど、特別の期間だけ開かれる。 |

|

| 築山から |

|

|

六義園では「芝生でお弁当」もできないし、子供たちが走り回るような場所もない。

あくまで名勝・庭園であって、松や桜・紅葉などを楽しめるが、家族連れや若者が楽しめる「公園」ではない。

でも、紅シダレはすばらしい。

|

|

|

夕日を受けて、一部がダイダイ色に。

人波が途切れるのを待つのに較べたら、山手線を待つのはよっぽど楽だ。 |

|

|

|

|

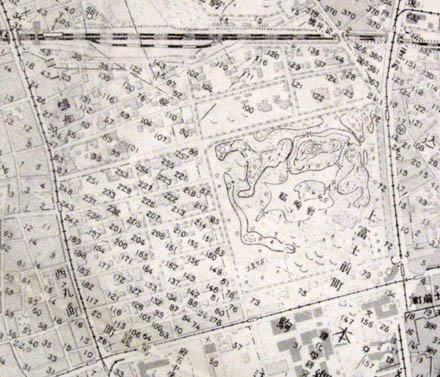

六義園は、徳川綱吉の小姓から15万石甲府城主にまで上り詰めた、柳沢吉保の別邸。

その後明治期に、三菱の岩崎弥太郎が購入。5万6千余坪といわれた六義園の周辺をさらに買い増して、下図のように、ほぼ巣鴨駅から駒込駅までの広範囲を所有した。六義園の周囲の部分は、洋風庭園のおもむきである。 |

|

| 1916(大正5)年の地図 |

|

|

| 長男の岩崎久弥の時代になって、周囲の一部 11万坪を「理想的な住宅地」として分譲することにした。 |

|

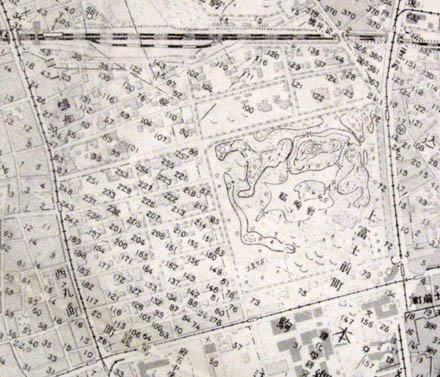

| 1921(大正10)年の地図 |

|

| 分譲に先立って、南東の大きな池や 六義園周辺の川が埋められて、準備が行われた。池の横の等高線が変わっているので、敷地内の土を移動して埋め立てた事がわかる。 |

|

分譲の募集は 1922(大正11)年5月から。

居住(入居)開始前に「大和村組合」が作られ、住民間で守るべき規則も作られている。何よりも驚くのは、この時代に「電灯線と電話線の地下埋設」である。 |

|

| 1929年(昭和4年)の地図 |

|

| 1929(昭和4)年には、ほぼ中央の 206番地に 大和郷幼稚園ができた。1938(昭和13)年には、六義園を東京市に寄贈。 |

|

|

|

|

大和村の由来は、柳沢大和守吉保にちなむとも また、「大いに和するように」との意味があるとも言われている。

1925(大正14)年からは、行政上の「村」との混同を避けるために「大和郷」として、読みは従来通り やまとむら としたという。 |

| 参考文献『巣鴨百選』2002年9月号 |

| 注)上記由来は巣鴨百選のままだが、由来の一つ「柳沢大和守吉保」は間違いのようだ。大和国郡山藩15万石となったのは、長男 吉里である。 |

| 参考にしたのは Wikipedia |

このため、

村の由来としては二番目、あるいは日本国の別名である「大和」を理想的なコミュニティーの名前に冠したのではないだろうか。 |