| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 有楽町 → 新 橋 |

| 諸般の事情によって、有楽町 - 新橋間に 2年間も掛かってしまいました。 |

| 15. 二葉橋 架道橋 |

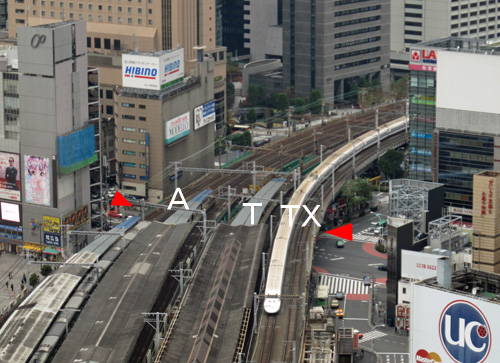

| 遠 景 (山手線の内側から) 2015.1.5. |

|

| すでに新橋駅のホームにかかっている。 山手線の内側から順に 以下のような仮称を付ける。 写真は北西方向を見ているので、左側が山手線の内側となる。 |

| 山手線 の内側 |

|

外側 |

| 新 橋 駅は 現在 大屋根の工事が進行中。 この写真は 2010年12月撮影。 |

| A 部 T 部 TX 部 |

: 山手線、京浜東北線 計 4 線 : 東海道本線 2線 : 新幹線 2線 |

: 1910年(明治43年)6月25日開通 第4線のみ 1956年(昭和31年)に架け替え : 戦前 1942年(昭和17年)7月までに増線 : 1964年(昭和39年)開通 |

| 二葉橋架道橋は、線路がカーブしている上に道路を斜めに横断しているので、すべての桁の長さが微妙に異なっているはず。 また 道路に立つ橋脚の位置が、年代によって異なるという特殊な形態であるため、始めにその平面形や寸法を整理しておく。 なお ホームページの進行方向に合わせるために、参考資料の図を180度 回転している。 |

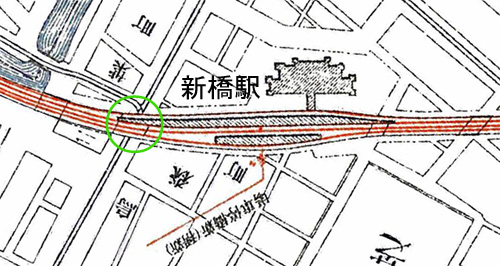

| 新橋駅 平面図 | ||

← 有楽町 |

| → 浜松町 |

| 『東京市街高架鉄道建築概要』より (次の平面図も) |

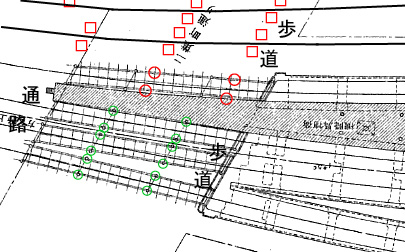

| 双葉橋架道橋 平面図 | ||

|

第6線 5 4 |

|

| 3 2 第1線 |

| 第5、6線は、現状を加筆したもの。 図面では、東海道線だった第二ホームが双葉橋に掛かっている。 しかし、終戦時の空中写真では架かっていないので、計画はされたものの、実施されなかったようだ。 竣工直後に、反対側の南側が木造で延長されいる写真がある。 |

| 戦前に何らかの理由で第4線の桁が撤去され、その後□の橋脚が先に設置された。それに合わせる位置で、戦後に○が造られた。 位置や寸法は正確ではない。 各架道橋のスパン、橋脚の位置を模式化してみた。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 数値は 桁の塗装履歴の数値を参考にしたが、不正確なため 適宜 修正している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第5 ・6線を架ける時に橋脚の位置をずらしたのは、外堀通り交差点の右折レーンを意識したものだったのだろう。 ひと頃 右折禁止交差点が多くなった時代があったが、現在では復活している。 ずれていることによるデッドスペースに、「鉄条網付きの金網」が張ってあるのが いただけない。 |

| A 部分 | 1910年(明治43年)6月25日に2線開通 | |

| 1914年(大正3年)12月 東京駅開業 4線開通 |

| 戦前に T部2線が開通した後は、第1 ・2線のみが使われていた 時期は不明だが、戦前に 第4線のみが撤去される その第4線は 1956年(昭和31年)に再度架橋 同年 11月 山手線と京浜東北線 分離 |

| 近 景 (山手線の内側から) 2015.1.5. |

|

| ↑通路 新橋方向を見ている。 竣工当初から市電が くぐっていたため、桁下は4m の高さがある。外濠通りの交通量が多いため、3径間のうちの北側部分に歩道が無く、左側 二葉町橋高架橋の第一アーチを通路としている。 このため A部分でガード下にはいれるのは南側だけで、写真は新橋駅側から北方向を見るものが多くなる。 一つ手前の「幸橋架道橋」では、第1線と第4線が架け替えられていたが、二葉橋架道橋では 第4線だけが架け替えらた。 桁はすでに戦前に取り外されており、山手・京浜東北分離時に架け直された。その理由は不明。 |

| 近 景 2014.4.25. |

|

| 新橋側から有楽町方向を見ている。 明治の架動橋が3線。 「明治三十九年」の銘板も 2枚残っている。 折りたたんだ傘は いつもいる 靴磨き屋さんのもの。 |

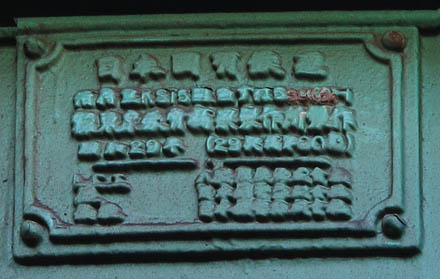

| 第3線 新橋駅側の銘板 2014.4.25. |

|

|

| 製作年は「明治三十九年」(最下行右から)。株式会社 東京石川島造船所 製造。 上段の 恐らく 「MATERIALS」は、最後の USA しか読めない。当初の桁は輸入品材を日本で加工製作した。 |

| 桁の架け方 |

|

| 柱から持ち出すゲルバー式で中央経間を架けるが、その接続方法が 国産架動橋の初期の形式では「突きつけ、リベット止め」となっている。 後には 「腰掛け式」で 片方に乗せる構造となる。 鉄骨のブレースは後から取り付けられたもの。 当初は丸鋼によるブレースだった。 |

| 新橋側 (烏森町高架橋)の橋台 2014.4.25. |

|

| 当初、第二ホームの下には空間があり、橋台にも隙間があったが現在は喫茶店の入り口となっている。 |

| A 部 第4線 : 戦後に架けられた新しい桁 |

| 1936(昭和11)年の状態 |

B29-C2-32 1936(昭和11)年8月11日 陸軍撮影 / 国土地理院 |

| 1947(昭和22)年の第4線 |

|

| 国土地理院/撮影は米軍 写真サイズ 400 × 252 |

| 第4線がいつ取り外されたか明らかではないが、戦時中のことだったのか。理由は未解明。 この時点でも昔のホームは延長されていない。 |

| 有楽町側 (北側、二葉町橋高架橋)の橋台 | ||

| 第4線 第二ホーム→ 第3線 〜 第1線 |

|

|

| 有楽町方向を見ている。 デザイン的に3分割された橋台の 幅約3分の2に3線が架けられ、残りの3分の1に 1956年(昭和31年)開通の新しい桁が乗っている。 その理由は 4線目のカーブがきついためで、幅の広い桁となっている。 元の桁もそうだったのだろう。 |

||

| ホームから見た A部 第4線の桁 | ||

|

||

| 右側は東海道本線のホーム。 |

| 銘板は いつも 見にくい所に |

|

|

| 斜めからしか撮れないので、ソフトで歪みを修整。 2~4行目は、 活荷重 KS15 ○○ すは5 36 (3) - 1 株式会社 東京鉄骨橋梁製作所 製作 昭和29年 (括弧内の図面番号は解読不可) |

| 第二ホームの下にはネットが張られていて、うまく 観察できない。 |

| 3線と4線の間に、第二ホームを延長 |

|

| 有楽町方向を見ている。 |

| 第4線橋脚の構造形式 |

|

| 1956年(昭和31年)に開通した第4線の橋脚は、ほかには無い 丸柱と横桁による「門型」で、その位置はほかの3線とは ずれている。 |

| 奥が 第1~第3線。 |

| A部 と T部の中間部分 2015.7.30. |

|

| 戦前に 第5線 ・第6線を増線した時、それまでの4線との間を意図的に空けた。 理由は不明。 第二ホームの幅を広げるためかもしれない。 |

| 1947年(昭和47年)の第4線 |

|

| 国土地理院/撮影は米軍 写真サイズ 400 × 252 |

| T 部 2 線分 | : 1942年(昭和17年)7月 竣工、現 東海道本線 |

|

| 新橋方向を見る 2014.4.25. |

|

| ブレースの無い ガッチリとした橋脚の「横桁」が柱から張り出しているのは、ホームと架線柱を受けるため。 ここも曲線部なので桁の幅が広い。 それでも対応しきれなくて、中間で折れ曲がっている。 |

| 有楽町方向を見る |

|

| 右側が山手線の外側、汐留側。 次の写真は新橋駅第三ホームから。 |

| 浜松町方向を見る |

|

| 橋脚の位置の違い(新橋駅側) |

|

| 山手線の外側から西方向を見ている。 奥のA部3線の柱は道路内に立っており、手前の3線は、舗道上にある。 |

| 橋脚の位置の違い(有楽町側) |

|

| 奥の柱は重なって一本に見えるが、同じく A部 3線と その他の橋脚との位置がずれている。 |

| 第6線の有楽町側は、変則的な橋脚配置 |

|

| 交差点間近なこともあって、橋台を隅切りの形で斜めにしているので、第5線とは長さが違う。 また 橋脚の数を1本のみとして、位置も変えている。 奥に 通路として使っている、二葉町橋高架橋の第一径間を通して山手線の内側が見えている。 |

| TX 部分 | : 東海道新幹線 2線 : 1964年(昭和39年)10月 |

| 東京オリンピック開催に合わせて10月1日に開通。 |

| 遠景 : 山手線の外側から 2012.10.18. |

|

| 左に続く 新橋駅入り口も含めて、なるべく橋脚の数を少なくした、長大な桁を架けている。 各径間は駅側から 33.6 m 、39 m 、27.8 m 、合計では 100 m 以上。 |

| 近 景 2015.1.5. |

|

| 桁の下から新橋駅方向を見る |

|

| 骨太の橋脚 |

|

| 新橋駅銀座口に近い橋脚。 よくみると もの凄い太さである。 |

| 位 置 (終戦後 6線の状態) |

| 1948年(昭和23年)3月の空中写真/国土地理院 |

|

| 有楽町駅 新橋駅 |

| 写真サイズ 400 × 135 ドット |

| ■ 二葉橋 架道橋 データ | |||

|

位 置: | 港区新橋二丁目 東京駅より 1K 739M 70 | |

| 管理番号: | 9 (東海道線) | ||

| 道路名: | 外堀通り | ||

| 線路の数: | 8線 (下記 A~TX は仮の呼び名) | ||

| 山手線の 内側から |

A: 4線: 京浜東北線 ・山手線 T: 2線: 東海道線 TX: 2線:東海道新幹線 | ||

| 総径間: | A: 29.03 m (工事記録の 95.8尺による) 現在の塗装記録は 29.5 mとなっている T : 36.84 m ( 塗装記録による ) TX : 100.4 m( 塗装記録による ) | ||

| 空 頭: | 高さ制限 : 4 m | ||

| 竣工年: | A: 1910年(明治43年)6月 複線開通 1914年(大正3年)12月 複々線開通 第4線のみ 1956年(昭和31年)6月 架替え工事完了 T: 1942年(昭和17年)7月までに増線 TX: 1964年(昭和39年)10月1日 開通 | ||

| 名前の由来: | 建設当時に横断していた町名 「二葉町」に由来する。 二葉の由来は不明。 | ||

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×94 |

| 明治42年(1909年)測図、 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 新橋駅 へ |