| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 浜松町 → 田町 |

| 浜松町 駅 |

| 昔はバリアフリーという言葉さえ無く、どこも階段ばかりだった。しかし どの駅でも改良工事が進む中で、羽田への乗り換え駅である当駅の整備は遅れに遅れ、ようやく全面改修・建て替え工事が行われているところである。 |

| 北口の改札は高架橋の中、南口は2階レベルの橋上駅舎で、駅の全体像を示す写真が撮りにくい。 |

| ①:浜松町駅 遠望 2024.11.1. |

|

| 山手線の外側、竹芝ポートデッキから駅の東面を眺める。薄茶色の建物がモノレールの乗り換え口がある南口の橋上駅舎で、改修後も残る。右側にある北口は画面の範囲外だが、芝離宮の木々やデッキ終点の昇降タワーに隠れて見えない。 |

| ②:北口 西側入口 2024.10.26. |

|

| 工事完了時には北口は3階に移り、ここは閉鎖される。西側の道(線路の右側)では、以前の道路の真ん中に巨大な柱が建っている。 北口の内部は 次項の「浜松町高架橋」で。 |

| ③:以前の西側道路 2010.12.5. |

|

| 田町方向を見ている。駅の西面(山手線の内側)はモノレール駅舎が間近にあるために、斜めからしか撮れない。モノレールへの渡り廊下が2ヵ所あった。 |

| ④:南口への階段 2010.12.5. |

|

| 前掲写真を南に進んだ所で新橋方向を振り返ったところ。以前は南口に上る S5階段(金杉橋階段)があった。昔はすべて階段だった。 |

| ⑤:階段閉鎖 2022.1.15. |

|

| 右下に残っている S5 階段は使えなくなり、現在 南口に行くには、先行して建設された左の建物(貿易センタービル 南館)を経由しなければにらない。線路際の道路はなくなるのだろう。将来はここにエスカレータができるのではないか。 |

| ⑥:山手線の外側の階段 |

|

| 山手線の外側(海岸一丁目・二丁目)からのアプローチも複数ヵ所の階段があり、車椅子の人などは絶望的。右隣に新しい跨線橋と通路ができるが、この既存の通路も残るようだ。 跨線橋については、別項で取り上げる予定。 |

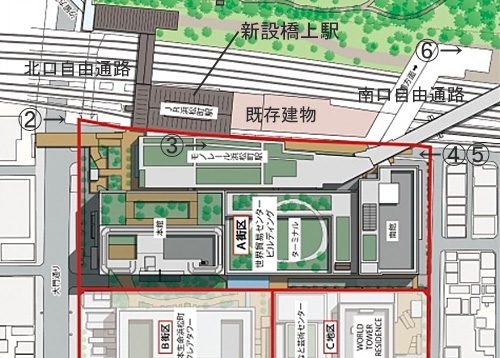

| A:計画平面図 |

世界貿易センター 提供 |

| 完成予想配置図に加筆。番号は前掲写真の撮影位置を示す。 |

| 浜松町駅 の 歴史 |

| 1872(明治5)年:官営、旧新橋 - 旧横浜間 単線開業 |

| 1876(明治9)年:旧新橋 - 品川間 複線化 |

| 1899(明治32)年:旧新橋 - 品川間 3線化 |

| 1885(明治18)年:日本鉄道、品川 - 赤羽間(後の山手線) 開通 |

| 1900年(明治33年) : 新永間 市街高架線工事 着工 |

| 1906年(明治39年)10月1日 : 鉄道 国有化 |

| 1909年(明治42年)12月:浜松町駅、烏森(現新橋)駅 開業 | |

| 電車運転開始、当初は1線のみ? |

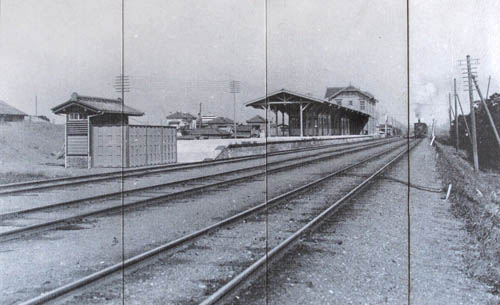

| 写真B:初代 浜松町駅 | ||

| 土盛り |  工事現場に掲示されていたもの。撮影日、出典不明。 |

| 開業前の浜松町駅で新橋方向を見ており、向かってくる汽車は東海道線の下り列車。電車線は既存の2線の西側(山側)に増線された。「開業前」とする根拠は、電車用の架線・支柱が駅および手前部分には無いため。 ホームの西側には土が盛り上げられており、A部 第1線がまだ敷かれていない。 |

| 開業当初は隣の烏森駅までしか開通していないので、1線だけで運用したものと考えられる。 |

| 1914年(大正3年)12月:東京駅開業 |

| この時までには複線化されたか? |

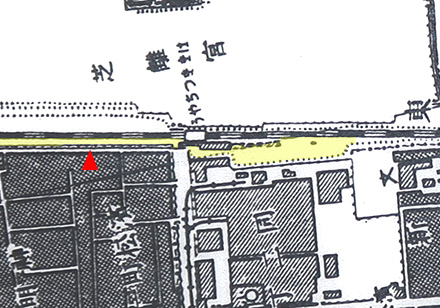

| 地図C:1916(大正5)年 |

|

| 東京駅開業時 1914年に電車線が複線化されていたのかどうか。1万分の1地図では、確かにホームはあるのだが、1916(大正5)年になってもまだ西側の線路が無く、地図を信頼するとすれば当駅での複線化は遅れていたことになる。 |

| 一方で 1814(大正3)年発行の『東京市街高架鐡道建築概要』/ 鐵道院東京改良事務所 には、複線化された浜松町駅の写真が載っている。 |

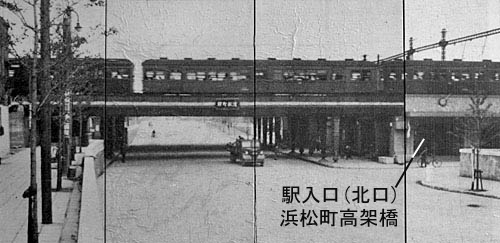

| 写真D:初代 浜松町駅 |

『東京市街高架鐡道建築概要』より |

| 現在の竹芝通りから南方向を見ている。看板は「浜松町停車場入口」。ホームの西側(山手線の内側)にも線路が敷かれており、電車▲が停車している。 この矛盾は解明できていない。 |

| 1936(昭和11)年:東海道線の増線工事開始 |

| 1909(明治42)年に旧東海道本線2線が開通してから30年近くが経ち、東海道線と横須賀線を運行するには2線では線路容量が足りなくなった。このため、1936(昭和11)年11月に増線工事が始まって、1942(同17)年までかかって完了した。 『「東工」90年のあゆみ』による | |

| これに伴って浜松町架道橋の架け替え工事が行われた。 | |

| 1937(昭和12)年:架道橋の架け替え工事竣工 *)注 | |

| 架道橋の南側に、橋台と改札口を兼ねた「浜松町高架橋」が建設され、高架橋内駅舎となった。 | |

| *)注:土木学会関東支部技術研究発表会講演概要集 Vol: 31-6 (2004) / 工藤晃一、田淵哲也 「長大間合いでの浜松町架道橋架替工事 」による |

| 写真E:拡幅工事後 1941(昭和16)年の写真 |

工事現場に掲示されていたもの。出典不明。 |

| 架道橋中央の看板には「浜松町橋」。 ・2線追加、・ホーム2面に このため、線形が海側に膨らんだ。架道橋は桁下を高くするために道路が掘り下げられ、左側の歩道と段差がついている。 |

|

| なお 当初は列車線2線、京浜線の急行電車用に2線を使う計画だったが、戦時のために急行電車の運行は取り止めとなり、終戦まで 6線のうち第3線・4線は使われなかった。 | |

| 1944年の空中写真は状態が悪いため、敗戦後の 1947(昭和)で状態を確認する。 | |

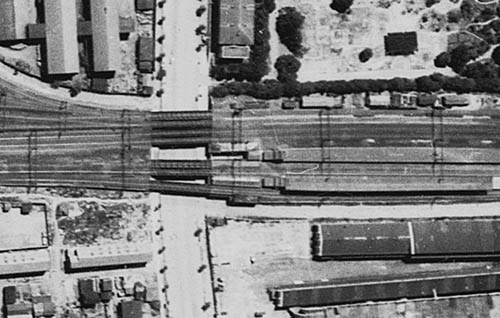

| 参考写真F:1947(昭和22)年 |

1947(昭和22)年8月1日 / USA-M385-16 / 国土地理院 |

| 戦後の計8線の写真。ただし ほかの架道橋と同じで、第4線の桁が無く、第2ホームは使われていない。 海側2線は貨物線。 |

| 第4線は、初めから架けていなかった という可能性もあるが、1944年の空中写真は粗すぎて第4線の有無が読み取れない。 |

| 浜松町架道橋の線路レベルは開通当初よりも高くなっている。この架け替え時期に、道路の掘下げ量を少なくするために嵩上げしたのではないか、と考えている。 |

| 山手線内回り |

|

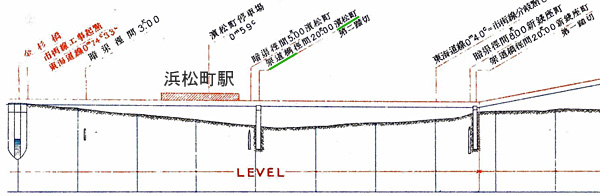

| 駅の北側、浜松町架道橋を渡ると下っていく。 1909(明治42)年の開通時には水平だった(下図)。 |

| 1937(昭和12)年頃の最初の架け替え時に嵩上げされたとする根拠は、浜松町駅のホームの嵩上げ状態である。 |

| 第1ホーム(西側) 2013.3.9. | |

|  |

| 新橋寄り端部の以前の様子。元のホームを30センチ以上嵩上げしている。2004年の2回目の架け替えからの 10年間では、こんなぼろぼろの錆にはならない。かといって、最初の架け替えからだと 80年弱になるので、本当にそうなのか とも思う。 嵩上げの回数が2回あった可能性もある。 |

| 第2ホーム(海側) 2013.3.9. |

|

| 同じく新橋側端部。第1に較べるとホームは新しく、嵩上げ量が少ない。ひどく汚れているのは、ブレーキ時に出る鉄粉の錆びによるもの。 |

| その理由を考えると、「第2ホームは 1937(昭和12)年頃の増設時に造られたもなので、線路のレベルアップに合わせた高いホームとしたもの」とすれば辻褄が合う。その後 時期はわからないが、さらに15センチ程度の嵩上げが追加されている。それは2004年の架け替えだったのかもしれない。 |

| 二層になっている嵩上げの薄い部分は、ドアとのレベル差を無くした時のもの。 |

| 現在は ホームドア設置に備えて、改修されているが、端部の階段はそのまま残っている。 |

| 第1ホーム現状 2024.11.1. |

|

| 線路に下りる階段は、非常時に係員が下りる、時には止まった電車から下りた乗客がのぼる、などで必要なものだが、安全に問題がなければ古い物をいつまでも使い続けるのが、国鉄時代からのモットーである。 |

| 第2ホーム 現状 2024.11.1. |

|

| かすがいは打ち直されているが、枕木は再利用。コンクリートが無くなった部分は、古いH形鋼を利用した なかなかの労作だ。 |

| 1945(昭和20)年:敗戦 |

| 1955(昭和30)年:第2ホームの一部にPC版の上屋が造られる |

| 写真G の部分:1979年10月 |

|

| ホームに正方形の屋根が9個並んでいる。柱・梁も PCだった。 |

| これはわが国で最初の本格的なPC建築物で、1955(昭和30)年の竣工。 (PCウォッチングのすすめ/広実正人/プレストレストコンクリート Vol.30

/1988 より) 1954(昭和29)年完成という報告もある。(PC建築の歴史と将来/町田重美/プレストレストコンクリート Vol.41 /1999) |

| 意欲的な技術者は、常に新しいことに挑戦するものだ。 昭和初期には御徒町や神田の高架橋で、丸柱による「フラットスラブ」が使われた。 |

| 1956(昭和31)年:京浜東北線と山手線の分離運転開始 |

| 1964(昭和39)年:新幹線、モノレール 開業 |

| 1965(昭和40)年:南改札、モノレールとの連絡橋 |

| 写真G:1979(昭和54)年 |

1979(昭和54)年10月20日 / CKT794-C13B-12 / 国土地理院 |

| プラットホームには モノレールへの連絡跨線橋が1本あるだけの、シンプルな状態。貨物線が6線ある。 |

| 1984(昭和59)年:南口橋上駅舎、芝浦方面への 跨線人道橋 |

| 写真H:1984年12月 |

1984(昭和59)年12月3日 / CKT843-C13B-9 / 国土地理院 |

| 橋上駅舎と跨線橋ができたのが 40年前。貨物線はまだ現役。 |

| 1990(令和2)年から1998(平成10)年ころまで、貨物列車線跡がカートレインの発着場となっていた。 |

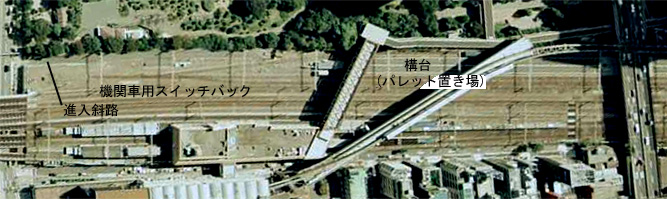

| 写真I:1992年10月 |

|

| 車は自走で構台に並んだパレットに乗り込み、フォークリフトが貨車に積み込んだそうだ。人は寝台車で休みながら長距離を移動。当初人気があったが、貨車のサイズの制限から大型乗用車が積めなかったために、次第に下火になったそうだ。 |

| Wikipedia より |

| 2004(平成16)年:浜松町架道橋の全面架け替え |

| 2022(令和4)年:第2ホーム北側 拡張工事 |

| 2024.11.1 |

|

| 浜松町架道橋の第4線の桁を東方向に移設し、第2ホームの北側を広げた。中央の柱は自由通路や橋上駅舎を支えるもので、拡張後に建てられたもの。 |

| 駅や南北の自由通路と、貿易センタービルの改修・改築工事が進行中。駅関連施設の完成予定は 2026(令和8)年度。 |

| 駅名 浜松町 の由来 |

| 江戸時代からの付近の町名による。 直前の「浜松町架道橋」の記述と重複するが、再掲する。 |

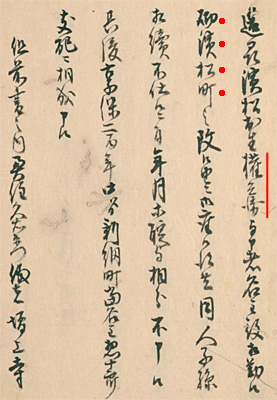

| 『町方書上』[50] 芝町方書上 7ページ (右図)によると、「遠江濱松出生権之□?なる者名主役を勤□ 御?濱松町と改□ゆえ ・・・」とある。 まず名主の名前(赤線部)が読めないのだが、「権兵衛」ではなさそうだ。 |  | ||

| 次に町名だが、「芝浜松町」ではなく「御濱松町」ではないだろうか?「芝」ではないことは、前ページの文字と較べれば明らかである。 左側が「芝」、右側が当ページのもの。ただし、「御」だという確信はない。 |  |  | |

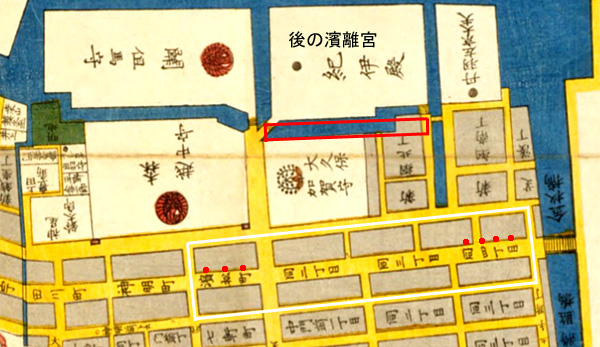

| 『江戸切絵図』 芝愛宕下絵図 (部分) |

出版:1849-1862(嘉永2-文久2) / 国立国会図書館 蔵 |

| 不正確だが □ が駅のおよその位置。線路をまず通したのは、堀割の位置だったのではないか? 濱松町は一丁目から四丁目まで、東海道の両側に広い範囲を占めている。この時点では駅付近は大名屋敷で町名はなかった。 |

| 『東京五千分之一』1887(明治20) |

|

| 地図の範囲は切り絵図とほぼ同じ。大久保加賀守の屋敷跡と森越中守の半分ほどが浜松町に加えられ、その横に鉄道が通された。この22年後に駅が造られた。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 浜松町高架橋へ |