| トピックス |

仏教の三聖木 |

仏教の開祖ブッダの「生・悟り・死」に関わりのある3つの木、

「ムユウジュ」、「インドボダイジュ」、「シャラソウジュ」

を 三聖木という。 |

|

・ ムユウジュ 無憂樹 : この木の下で生まれた |

Saraca indica Linn. (1767)

ジャケツイバラ科ムユウジュ属。 原産地はインドからミャンマー。

紀元前5世紀(一説に紀元前6世紀)にサーキヤ(Sakiya)族の国王の長男として生まれたゴータマ・シッダールタ、後のブッタ。

伝えによると、懐妊中の母マーヤーが現在のネパール国にあるルンビニーで、この木の花を見て右手でひと枝折ろうとした時に、右脇腹から生まれたという。 |

|

| ムユウジュ |

ムユウジュ属の一種 |

|

|

名札がなくて種は不明

|

|

もとの名を「アショカジュ」または「アシュカジュ」という。 asoka はサンスクリット語で「憂いのない」という意味であるところから、無憂樹と漢訳された。和名はその音読みである。

なお、無憂樹の学名は Saraca asoca W. J. Wilde (1968) だという説も多い。 |

|

・ ボダイジュ菩提樹(和名:インドボダイジュ):

悟りを開いた |

当時の風習によって16歳で結婚し、豊かで平穏なくらしをしていたが、29歳の時に一切を捨てて出家する。激しい苦行を行ったが目的は達せられず、ブッダガヤの「インドボダイジュ」の下に座って思索にふけり、ついに悟りを開いた。

Ficus religiosa Linn. (1753) クワ科 イチジク属

本項 菩提樹の由来 参照。 |

|

・ シャラソウジュ 沙羅双樹 : 80歳で入滅した |

悟りを開いたあとの45年間、ブッダはインド各地で教えを説いて廻ったが、ついに クシナガラの郊外で入滅する。

そこには東西南北に2本ずつのシャラ(沙羅樹)が生えていたということから、この木を「沙羅双樹」と呼ぶようになった。

シャラはサンスクリット語のシャーラ salaで、優れた木、堅固な木の意味である。沙羅はその音を漢字に写したもの。

サラソウジュ、シャラノキ などとも呼ばれる。

Shorea robusta Gaertn. f. (1805)

フタバガキ科シャラソウジュ属

私は日本の温室でしか見たことがない。 |

|

| シャラソウジュ |

幹 |

|

|

15cm程の幹だが、割れ肌となっている。

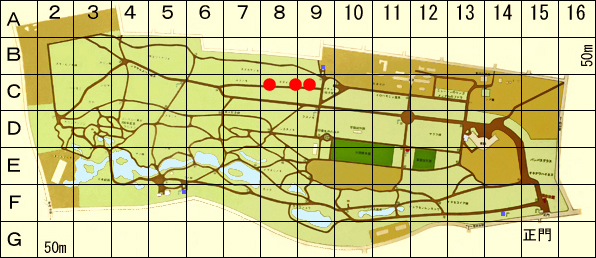

新宿御苑 温室 |

| 下から見上げた葉 |

葉のアップ |

|

|

|

なお、日本で一般に「シャラノキ」と呼んで寺院に植えられているものは、ツバキ科の「ナツツバキ」であり、これまた シャラソウジュとは全くの別物である。

温帯地域ではインド原産のシャラソウジュが育たないため、ボダイジュの時と同じように、代用品としてナツツバキが選ばれたのかも知れないが、外見上の共通点はまったく見あたらない。 |

|

| ナツツバキ |

はげ落ちる幹 |

|

|

|

|

|

| 小石川植物園の樹木-植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |