|

||||

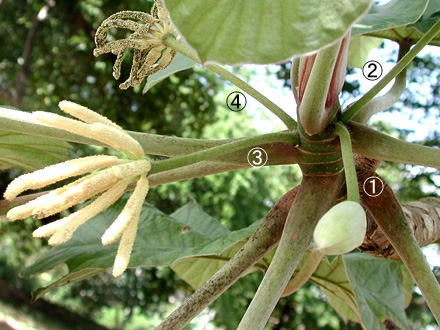

2006.10.2 雄花 |

科 名: | イラクサ科 Urticaceae | ||

| 旧科名: | ケクロピア科 Cecropiaceae C. Berg. (1978) |

|||

| 属 名: | ケクロピア属 Cecropia Linn. (1758) | |||

| キューバ名: | Yagruma | |||

| スペイン名: | yagrumo (現地名による) | |||

| 原産地: | メキシコ南部、中央アメリカ、西インド諸島、南アメリカ北部、コロンビア | |||

| 用 途 : | 極めて成長が速く、パルプ用に栽培されることがあるという。 葉は喘息を緩和する薬となる。 |

|||

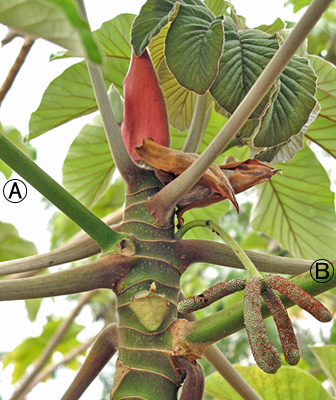

| 備 考: | 雌雄異株、アリ植物。 一時期ケクロピア科がたてられたが、現在は元のイラクサ科となっている。セクロピアとも呼ばれる。 |

|||

| 撮影地: | ドミニカ共和国 | |||