|

|

|||

| 科 名 : | マメ科 Fabaceae | |||

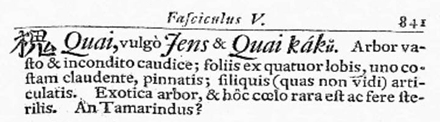

| 属 名 : | クララ属 Sophora Linn. ( 1742 ) | |||

| 英語名 : | Chinese scholar tree , Japanase pagoda tree |

|||

| 中国名: | 槐樹、 槐 huai | |||

| 原産地 : | 中国北部 | |||

| 用 途 : |

街路樹、公園樹として植えられる。 蕾は止血・消炎、高血圧の薬用に、また黄色の染料に使われる。樹皮は茶色の染料に。材は床柱や床框などの建築材や、家具・工芸品に使われる。 |

|||

| 備 考 : | エンジュの分類を Styphnolobium 属 とする見解がある。 | |||