| 名前の由来 ココノエギリ Paulownia fortunei |

和名 ココノエギリ 九重桐 : |

九重には 数多く重なること、のほかに「皇居」の意味がある。

本種は中国原産であるが、同じく中国原産といわれる「キリ」が皇室の紋章として使われていることに影響されて命名されたのだろう。

|

|

| 別名 ミカドギリ 帝桐 : |

「ミカド」は 明治天皇を指すものと思われる。

ミカドギリに関係する学名 「 Paulownia mikado (1912) "ココノエギリの異名"」 を記載したのは、 伊藤篤太郎 (1868-1914)である。

伊藤は 江戸時代の本草学者 伊藤圭介の孫で、イギリスに留学して祖父の学業を継いだ。

植物学者であるから 学名の命名規約の事は理解していたと思われるので、通常考えられる経緯としては、

・ある個体を ココノエギリでも キリでもはない新種として記載

した。

・結果的にはココノエギリであった。

となるが、時代背景から 「あえて」発表したという事も考えられる。

この学名を記載した 『Icones Plantarum Japonicarum』(日本植物図譜)第一巻 第四号が出版されたのは、1912年(大正元年)9月3日である。

その1ヶ月ほど前、同年(明治45年)7月30日に明治天皇が崩御しているので、Paulownia mikado は明治天皇を追悼して献上したものに違いない。

まるで、シーボルトが Paulownia imperialis をアンナ・パヴロナ大公女に捧げた時のように・・・。

|

|

| 別名 シナギリ 支那桐 : |

別種 Paulownia fargesii Franch. が本来の和名「シナギリ」であるが、本種も中国原産ということがよく知られていたために、シナギリと呼ばれる。

|

|

| 種小名 fortunei : |

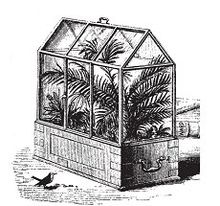

19世紀 イギリスの植物学者 ロバート・フォーチュン (1812-1880) を顕彰したものである。 フォーチュンは中国から多くの新種をヨーロッパに伝えると共に、「ウォードの箱」を使うなどして、2万本もの茶の木を英領インドに密輸出し、アッサムなどの茶プランテーションを始める役割を果たした。

|

|

|

|

|

| 写真は Wikipedia より |

|

ウォードが考案した小型温室 |

|

Paulownia キリ属 : 人名に由来する |

キリ属の学名は シーボルト と ツッカリーニ によって1835年刊行の『日本植物誌』に新しく発表された。

当時のオランダのアンナ・パヴロナ大公女 ( ? -1865) に捧げられたものである。

シーボルトがキリを新しい属として定義したのは間違っていなかったが、ツュンベリーの『日本植物誌』にあった Bignonia tomentosa に対して、シーボルトは種小名まで新しく付け直してしまった。

このためシーボルトが命名したキリの学名 Paulownia imperialis は、後になって決められた学名の命名規約に合致せず、「異名」となってしまった。

詳細についてはキリの項 後半の「シーボルトの来日」を参照のこと。

東南アジアに数種が分布する。

APG分類では 「キリ科」 に位置付けられた。

|

|

| ゴマノハグサ科 胡麻の葉草科 Scrophulariaceae : |

|

|

|

0

0