|

|

|||

| 科 名: | クスノキ科 Lauraceae | |||

| 属 名: | クスノキ属 Cinnamomum | |||

| Schaeff. (1760) nom. cons. | ||||

| 原産地: | 日本の暖地(関東以西)。 台湾、中国南部、インドシナ半島 |

|||

| 用 途: | 公害に強く各地で街路樹として使われる。古くから神社・寺・庭園に植えられ、天然記念物に指定される大木が多い。材は床柱、家具、工芸品に使われる。かつては樟脳を採るために栽培された。 | |||

|

|

|||

| 科 名: | クスノキ科 Lauraceae | |||

| 属 名: | クスノキ属 Cinnamomum | |||

| Schaeff. (1760) nom. cons. | ||||

| 原産地: | 日本の暖地(関東以西)。 台湾、中国南部、インドシナ半島 |

|||

| 用 途: | 公害に強く各地で街路樹として使われる。古くから神社・寺・庭園に植えられ、天然記念物に指定される大木が多い。材は床柱、家具、工芸品に使われる。かつては樟脳を採るために栽培された。 | |||

| クスノキは寿命が長くて大木になるため 日本では人気が高く、兵庫・佐賀・熊本各県の県木であり、佐賀県では県の花ともなっている。 植物園でもツバキ園のクスノキは園内随一の大木であり、ほかにも大きな木が数本ある。 |

| ①: 樹 形 2010.10.11. |

|

| ツバキ園の大楠。 高さ 約 20.8 m。 枝張り ? m。 |

| 冬の様子 2009.2.21. |

|

| 葉が赤みががる。 |

| 違う角度から見た根元 2011.1.29. | |

|

|

| 根元の寸法は、2 m×1.8 m。 地上部から出た根が 太くなっていく様子がよくわかる。 |

| 枝振り 2011.1.29. |

|

| 下から見上げると 視界は枝葉で埋まってしまう。 |

| ②:冬の三本楠 2011.1.29. |

|

|

|

| サクラ園の背景となる3本。これも太く、手前のもので目通り 1.2 mはある。手前(井戸側)が一番高く、約 24.8 m。 |

| 広がる根元 |

|

| 張り出して太くなった根は、①番の木よりも バランス良く 長く出ている。 |

| ③ : 常緑樹林の中 |

|

| 20番通りの標識24番を過ぎて 右側、セイヨウバクチノキの裏にあたる。背が高い割には目立たない。 |

| 葉の様子 2011.1.29. |

|

| 艶やかな葉。 揉むと匂いがする。新しい枝が赤くなっている。 |

| 若い枝は真っ青 | 葉の裏は白い |

|

|

| 左は ボダイジュ並木に生えて4年経ったものだが、不要ということで切られてしまった若木である。写真の部分は2年目か? 太さが 25mmもあるのに青々としている。 |

| 樹冠の周囲に多くの葉を付けるタイプ木では、若い枝の葉腋から、たくさんの細い枝(側枝)を出して葉を茂らせる。 内部に葉を茂らせても光合成ができず、葉を育てる(展開する)エネルギーが無駄となるため、数年後には細かな枝は不要になる。引退を宣言された枝は枯れていくのだが、クスノキの場合は、大きな穴を開けた状態で枝を落とす。 |

| 落枝の跡 |

|

| この落ち跡はかなり古い。垂れ下がった枝なので、上方向が主幹。穴の直径は、へこんでいる所で、約1センチ。さらに枝が太くなると、組織が覆い被さってきて、やがて塞がれる。 |

| 花の様子 2009.5.10. |

|

| 小さな花がたくさん咲く。 直径 6mmほど。 |

| 落ちた枝 2013.9.21. |

|

| 秋には、大木の下に 無数の小枝が落ちている。細い枝で 太さ 7~8ミリ。 |

| 緑の実は熟すと黒紫色となる 1999.11.22. |

|

| 実の直径は 8~9 mm。 |

| 2002.4.3 紅葉して落ちる葉 2010.11.11 | |

|

|

| 左の写真は街路樹のもの。少なくとも年に2回は落葉するが、一部の葉は真っ赤になって美しい。 |

| 冬 芽 2013.1.9. |

|

| 金色の産毛が付いている。 |

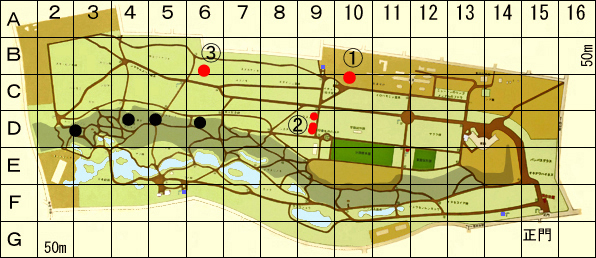

| クスノキ の 位 置 |

|

| 写真①: | B10 a | ● | 10番通り 右側 ツバキ園内、高さ 約 20.8 m |

| 写真②: | D9 ab | ●●● | 旧養生所の井戸の奥 3本、 高さ 約 24.8 m |

| 写真③: | B6 bd | ● | 標識24 と 標識15 の中間あたり |

| D6 a | ● | 標識35番から斜めに下ったところ 右側 | |

| D5 a | ● | 標識36番から下ったところ、トウカエデの向かい | |

| D4 a | ● | 標識37番から下ったところ、クロマツの奥 | |

| D3 b | ● | 奥の東屋から下ったところ。 いずれも傾斜地 |

| 名前の由来 クスノキ Cinnamomum camphora |

| 和名 クスノキ: | ||

|

||

| 別名 ナンジャモンジャ: | ||

|

||

| 種小名 camphora: 樟脳臭のある という意味 | ||

|

||

| Cinnamomum クスノキ属:巻物状の香料 の意味 | ||

|

| シナモンスティック | |

|

|

|

|||||||

| クスノキ科 Lauraceae : | |||||||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による クスノキ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻: | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物: | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物: | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物: | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物: | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類: | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類: | イチョウ | ||||||

| マツ 類: | マツ、ナンヨウスギ、マキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物: | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群: | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱: | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| クスノキ目 | ロウバイ科、モミニア科、クスノキ科、ハスノハギリ科 など | ||||||

| クスノキ科 | クスノキ属、ゲッケイジュ属、ハマビワ属、タブノキ属 など | ||||||

| 単子葉 類: | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類: | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群: | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群: | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群: | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |