|

|

|||

| 科 名 : | トウダイグサ科 Euphorbiaceae | |||

| 属 名 : | ナンキンハゼ属 Triadica Lour. (1790) | |||

| 旧属名 : | シラキ属 Sapium Jacq. (1763) | |||

| ただし 現在のシラキ属は Neoshirakia | ||||

| 中国名 : | 烏桕 wu jiu | |||

| 英語名 : | Chinese tallow tree | |||

| 原産地 : | 中国 中・南部 | |||

| 用 途 : | 庭木、街路樹 | |||

| 中国では 種子から採れる蝋で蝋燭を作ったり、有毒だが質の良い種子油で石鹸を作ったりする。日本には江戸時代に伝わったとされ、蝋の採取用に栽培された。 漢方では根皮を乾燥したものを「烏臼」と呼び、利尿に用いる。 |

||||

| 小石川植物園の名札は Sapium 属であるが、『植物分類表/大場秀章』、 「GRIN」ともに 新しい Triadica属に分類している。 |

| ↓ ナンキンハゼ 2012.1.11 |

|

| ナンキンハゼ↑ 園の奥側から入口方向を見ている。 ↑ ハゼノキ |

| ナンキンハゼが 約14m、ハゼノキは 約10m。 |

| ナンキンハゼ と ハゼノキ 2011.7.5 |

|

| ハゼノキはウルシ科でナンキンハゼとは類縁は無い。 |

| くねくねと曲がる ナンキンハゼの枝 |

|

| 幹の様子 | 若い枝の様子 |

|

|

| 右は一年目の枝で 太さ3cm。肥大したためにすでに樹皮に割れ目ができている。 |

| 葉 と 花序 の様子 2000.7.9. |

|

| 葉には長い柄があり 先の尖った菱形の葉身(ようしん)が ひらひらと付く。枝の先端から出る花序は、つぼみが大きくなるにしたがって垂れ下がる。 |

| 2000.6.25 | 2000.7.9 | |

|

→ |  |

|

| まだ開花していないように見えるが、ハチが舞っている。 |

| 花序のアップ 2009.6.23 |

|

| 花序の長さは 20cm程度。先の方にたくさん付く「雄花」は まだ開いていないようだが、基部に付き 柱頭が3つに分かれた「雌花」は成熟している。 |

| 雄花が開花 2008.7.11 |

|

| 基の方の雌花は枯れている。開花といっても 雄花雌花ともに花弁はない。 |

| 雄花の詳細 2009.7.3 |

|

| 『園芸植物大事典』には雄しべの数が3本 とあるが、2本のようだ。 |

| 結実した雌花 2009.7.3 |

|

| 雄花が咲く頃には すでに子房がふくれ始めている。どこか他の木の花粉を昆虫が運んできたのだろうか。 |

| 2011.8.20 若い実 2011.10.21 | |

|

|

| 同じ実で 左右では2ヶ月の差があるのに、大きさはそれ程変わらない。 |

| 三つに割れた果実 2012.11.5. |

|

| 白いのが 蝋質に包まれた種子である。 |

| 早い紅葉 2012.8.31. |

|

| 夏のうちから 古い葉が黄色や赤くなることがある。左はまだ枝に付いていた青い葉。(自宅の木より) |

| 美しい紅葉 2011.11.20 |

|

| 東京では 毎年こんなにきれいになるとは限らない。 |

| 真っ赤は少なかった 2008年 2008.11.23 |

|

| 部分的に赤くなることも 2011.11.4 |

|

| 2010.11.21 落ちても きれい 2011.11.4 | |

|

|

| 右は 赤い葉を集めたもの。 すべてが赤くなるわけではない。 |

| ナンキンハゼの 街路樹 |

| 寒いところでは育たない木だけに、利用されているのは南国が多いようだ。東京では千駄ヶ谷駅前 東京体育館と、目白の椿坂下で使われている。 その特徴は、 ・ 超 強剪定でも 大きく枝を伸ばす ・ 虫が付かない、葉を食われない ・ 紅葉がきれい (な事もある) |

| 2010.4.8 東京体育館横の並木 1999.10.28 | ||||

|

→ |  |

||

|

| このように球形の樹形となるのは、剪定すると徒長枝(異常に長く伸びる枝)が出るからで、年に3~4回も成長する。もちろん 一回目の伸びが大きく 1.8

m。 次の写真は 自宅のナンキンハゼの一年分の枝を切ったものである。 剪定をしない 自然の状態ではこのような事はない。 |

| 一年で 3mも伸びた枝 2009.11.18 |

|

| ▼が 各回に伸びた長さ。 そこで枝分かれして 全体が球形の樹冠となる。 白い線は巻き尺。 |

| 目白駅横 椿坂の街路樹 2009.12.2 | |

|

|

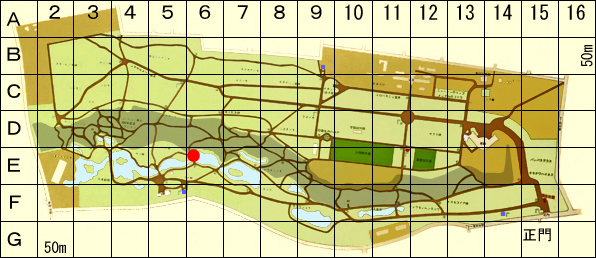

| ナンキンハゼの 位 置 |

|

| E6 a | ● | 40番通り 標識47番 橋の向こう側 高さ 約 14.2 m |

| 名前の由来 ナンキンハゼ Triadica sebifera | |

ナンキンハゼ 南京櫨 :中国原産のハゼノキ の意味。 |

|

|

| 2006.12.3 | 2011.11.21 |

|

|

| 種小名 sebifera : 脂肪のある の意味 | |

|

|

| エングラー や クロンキストによる 旧分類 | |

| Sapium シラキ属 : 粘る の意味から | |

|

| Triadica ナンキンハゼ属 : | |

|

| 英語名 Chinese tallow tree : | |

|

| トウダイグサ科 灯台草科 Euphorbiaceae : | |||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ナンキンハゼ の位置 |

| 以前、植物の外観や構造などの形態学的な解析で分類していた時には、よくわからない植物が トウダイグサ科に入れられていたという。葉緑素の核酸の塩基配列などを分析する手法の研究が進み、APG

II 分類では、トウダイグサ目は キントラノオ目にまとめられた。 また トウダイグサ科の中も分けられて、新たにコミカンソウ科が作られた。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物 (シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | トウダイグサ目 | ←消滅。ツゲ科、シムモンドシア科、トウダイグサ科 | |||||

| トウダイグサ科 | コミカンソウ属、トウダイグサ属、アブラギリ属、など | ||||||

| マメ 群 : | ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| キントラノオ目 | ヤナギ科、スミレ科、トケイソウ科、トウダイグサ科など | ||||||

| トウダイグサ科 | トウダイグサ属、トウゴマ属、ナンキンハゼ属、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |