|

| |||

| 科 名 : | バラ科 Rosaceae | |||

| 属 名 : | サクラ属 Prunus サクラ亜属 バクチノキ節 |

|||

| 別 名 : | ハハカ、クソザクラ、ヨグソザクラ、ナタヅカ | |||

| 原産地 : | 北海道西南部から九州まで 中国の広範囲の省 | |||

| 用 途 : | 道具の柄、器具材に使う つぼみや若い実を塩漬けにしてたものを「杏仁子 あんにんご」と呼んでいる | |||

| サクラの学名は 各所、各人でまったく違うため、サクラ属に関しては、米国農務省のデータベース『GRIN Germplasm Resources Infor. Network』 の学名で統一する。 |

| GRINでは サクラ属に広範囲の種を含めている。その場合、下位の分類段階「亜属」として 次の3つに分ける。 | |

| サクラ亜属、 スモモ亜属、 モモ亜属 | |

| さらに分類を判りやすくするために、サクラ亜属は多くの「節」に分けられ、ウワミズザクラは バクチノキ節に含まれている。 その特徴は、 葉は落葉、花は長い総状花序、果実には縦のへこみがない である。花柄に付く葉に付いては 本文で考察する。 そして、ウワミズザクラの一番の特徴は、ラクウショウやメタセコイアなどのように、秋に小枝ごと葉を落とす 戦略である。すなわち、木が大きくなっていく通常の枝「長枝」と 秋に落ちてしまう短い枝(仮に「落枝」と呼ぶ )がある ということ。 |

| ① : 樹 形 2010.10.17. |

|

| 分類標本園横の 管理地の中に植えられている ウワズミザクラ。 |

| ①:幹の様子 2013.8.7. |

|

| ずっと以前に横倒しになった状態で そのまま太くなったもの。右側に直立する細い幹はまだ若いが、それでも高く枝を伸ばしている。 |

| ② : 50番通りのウワミズザクラ |

|

| この写真は10年以上前のもので、発色が悪い。大木だが以前から枯れかかっていた。2012年以降 この道が通行止めになってしまい、現状は確認できない。 |

| 筑波植物園のウワミズザクラ 2012.6.2. |

|

| 自然樹形と思われる。 |

| 幹の様子 | |

|

|

| 壮年の様子は筑波の別の木の幹を。太さ 約25センチ。つぶつぶの石目ができるが、表面が荒れるまでにはまだ時間が掛かる。ソメイヨシノだったらこの太さになると、もっと黒く粗くなっている。 |

| 「落枝」の様子 |

| 春の芽吹き 2011.3.29. |

|

| 花序を付けたもの、花序のないもの、ともに一斉に枝を伸ばす。赤みがかった中央の枝「長枝」は、昨年に延びた枝。 ウワミズザクラの特徴は、せっかく伸ばした小枝を 秋に落としてしまう事。やみくもに全体を大きくするのではなく、光が当たる場所ならば、毎年一定の長さの小枝を出して葉の量を確保する戦略である。 |

| 昨年の長枝から 初めて出た「落枝」 2013.8.7. |

|

| 昨年の枝から、多数の落枝○ が出ているが、全ての葉腋から新枝を出すと葉が重なりすぎて効率が悪いため、適度な間隔となっている。 ▼が昨年枝の先端で、それより左は今年伸びた 長枝。 |

| 落枝の基部 2012.6.2. |

|

| 芽鱗痕の部分が 台座のように太く膨らんでいる。脇にあるのは来年用の芽だろうか。 |

| 数年前の枝から伸び出した「落枝」 2013.3.17. |

|

| イチョウなどの「短枝」の場合は、短い枝の先端の芽が毎年伸びる。 しかしウワミズザクラの場合は、落ちた枝跡の脇にできていた芽が伸びる。 |

|

| 枝が落ちた脇から出ているのがよくわかる。落ち跡にある丸いものは、恐らく 予備の芽。この後 今年の枝はもう少し太くなる。 |

| 枝振り 2001.4.7. |

|

| 花序を付けるものも含めて、落枝の葉腋には「腋芽」ができないか できても大きくならない。秋には落下することが決まっている枝なのだから、「わざわざ来年の芽を用意する必要がない」と省エネを決め込んでいる。 |

| 次の写真は ともに 2013.8.7 撮影 |

| 落枝の小さな腋芽 | 長枝の大きくなる予定の腋芽 |

|

|

| この枝はおちてしまう。 |

| 花序を付けた枝 の様子 |

| 花序を含む枝は、昨年伸びた枝 つまり樹冠の外周部から出ることが多い。 |

| 花序の下に付く葉は 総苞か? | |

|

|

| 下部に付くこの葉が 普通葉か 苞葉か、という議論がある。 6~8枚の葉は、花序が付かない普通葉とサイズも変わりなく、また葉の基部には「托葉 ▲」があるので、普通葉と判断できる。 上部のひとつひとつの花(小花)の基部には 披針形の苞が付いているが、開花までには落ちてしまう。 |

| 尖った鋸歯 |

|

| 小さな葉が多く、蜜腺が見あたらない。 |

| ①:まもなく開花 2011.4.15. |

|

| 自生の花 2002.4.29. |

|

| 酒田市 眺海の森 で。これに較べると 東京は暑すぎるためか、花の勢いが違う。 |

| ①:開 花 2011.4.15. |

|

| 花の詳細 2011.4.15. |

|

| 長い雄しべは 中央部にたたまれていて、バネ仕掛けのように広がる。 |

| 筑波では 良く結実する 2012.6.2. |

|

|

| 先が尖った卵形。径 6ミリ程度。 |

| 色付く実 2013.8.3. |

|

| 緑から 黄色、橙色、赤、赤黒と熟していくと 甘くなるそうだ。 |

| 落枝 と 冬芽 2013.11.2. |

|

| 筑波植物園。 基部も膨らんで 来年の準備完了。 |

| 紅 葉 2012.12.1. |

|

| 落 枝 2012.12.1. |

|

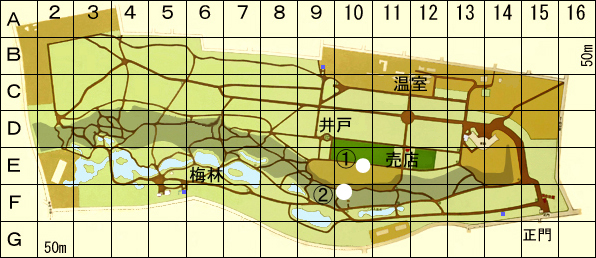

| ウワミズザクラ の 位置 |

|

| 写真①: | E10 cd | ● | 40番通り左側、管理地内 |

| 写真②: | F10 a | ● | 50番通り、太郎神社裏の 崖の上 |

| 名前の由来 ウワズミザクラ Prunus grayana | ||||||||||

ウワミズザクラ : 裏溝桜の転訛といわれている |

||||||||||

|

||||||||||

| 種小名 grayana : 人名による | ||||||||||

|

||||||||||

| マキシモヴィッチによる サクラ属の命名 | |

|

| 発表年 | 学 名 | 和名・中国名 | 分布・備考(= は正名) |

| 1856 | Prunus granduliforia★ | ? | アムール地方 原産 |

| P. colomikta | マタタビ属の一種 | (異名) = Actinidia callosa Lindl. (1836) | |

| 1879 | P. mongolica ★ | 蒙古扁桃 | モンゴル、中国 原産 |

| P. pogonostyla | 毛柱郁李 | 中国原産? 詳細不明 | |

| 1883 | P. campanulata ★ | カンヒザクラ | 中国大陸南部から台湾 |

| P. ceraseidos | ? | ? | |

| P. grayana ★ | ウワミズザクラ | 本種 | |

| → | P. miqueliana | ? | 日本原産? 詳細不明 |

| P. oxycarpa | セイヨウミザクラ、稠李 | (異名) = Prunus avium L. (1755) | |

| P. pedunculata ★ | 長梗扁桃 | 東方ロシア、モンゴル、中国 原産 | |

| P. pendula | シダレザクラ | (異名) = P. subhirtella Miq. (1865) | |

| P. phaeosticta ★ | 腺葉桂桜 | 中国、台湾、東南アジア、インドなど | |

| P. stipulacea ★ | 托葉桜桃 | 中国 原産 | |

| 学名の後に★を付けたものは、GRIN に載っている種。 注目は →印 を付けた Prunus miqueliana で、やはり同時代 オランダの大植物学者 ミクエル (1811-1871) を顕彰したものである。 自分が採取し 命名する植物を、尊敬する植物学者に献名したものだろう。 |

| 別名 クソザクラ 糞桜 : | |

|

| Prunus サクラ属 : スモモ から | |

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |