|

||||

|

科 名 : | ヒノキ科 Cupressaceae | ||

| 旧科名 : | スギ科 Taxodiaceae | |||

| 属 名 : | セコイア属 Sequoia Endl. (1847) nom. cons. |

|||

| 和 名 : | セコイア、 イチイモドキ 一位擬 | |||

| 英語名 : | redwood, coast redwood | |||

| 原産地 : | 米国西海岸、オレゴン・カリフォルニア | |||

| 用 途 : | セコイア属には本種 1種のみ。赤褐色の材は比較的強く、化粧板やテーブルにも使われる。 日本ではメタセコイアとは違って、あまり植えられることはない |

|||

|

||||

|

科 名 : | ヒノキ科 Cupressaceae | ||

| 旧科名 : | スギ科 Taxodiaceae | |||

| 属 名 : | セコイア属 Sequoia Endl. (1847) nom. cons. |

|||

| 和 名 : | セコイア、 イチイモドキ 一位擬 | |||

| 英語名 : | redwood, coast redwood | |||

| 原産地 : | 米国西海岸、オレゴン・カリフォルニア | |||

| 用 途 : | セコイア属には本種 1種のみ。赤褐色の材は比較的強く、化粧板やテーブルにも使われる。 日本ではメタセコイアとは違って、あまり植えられることはない |

|||

| 樹高では 世界で 一・二を争う高木として有名。高さは100m以上、直径が8m、樹齢では2,200年程度が推定されているそうで、年輪には キリスト生誕以降のすべての気候が刻まれている事になる。 | ||||

|

| 小石川で植えられている場所は 上の段奥の針葉樹林で、2011年の秋までは9本だったのだが、台風で倒れたために 現在は8本。周りに木が多いために、高さは測定できない。 また 間隔が狭すぎて、枝が周囲に均等には出ていない。筑波植物園のものはもう少しマシなので、並べて掲載する。 |

| ① : 樹 形 | メタセコイア と セコイア |

|

|

| 主幹だけが上に伸び、水平に出る枝は全く太くならない。一般的な広葉樹との大きな違い。 | 筑波植物園、葉の色が濃いのがセコイア |

| 梢を見上げる |

|

| 日が当たらない枝は 次々と枯れ、やがて落下する。自生地の高木も枝葉が付いているのは上の方だけなので、そういう性質なのだろう。 |

| 神戸森林植物園 2007.5.12. |

|

| 多少日当たりの良いこの木は、地面すれすれまで枝が残っていた。 |

| 細い枝 |

|

| 幹の穴 2012.1.25. |

|

| 枝が落ちた後に 丸い穴が空いている。これは セコイアの樹皮が厚く残るためである。その厚みは30センチにもなるそうで、落雷による山火事にも耐えるという。 2011年秋の台風で倒れた木が伐採された時に、その厚みを見る事ができた。 |

| 地面近くの切り株 2011.10.6. |

|

| 長径 80センチ。中心部まで腐っていたところに、弱い方向から風を受けて倒壊した。ここでは樹齢がわからない。 |

| 搬出のために玉切りされた幹 |

|

|

| 地面からの高さはわからないが、材の長径 約35センチの所で、年輪の数は「36」。別のもう少し太いもので、「42」だった。 根元ではもっと多いはずだが、伐採時点で戦後 66年なので、「終戦後」に植えられたということになろう。 |

| 長く残る樹皮 | |

|

|

| 幹が太るために全周囲には残らないが、この部分には 22年分の樹皮が残っていた。樹齢の 半分以上の期間が残っている。またその一年分の厚みは年輪と同じか

ずっと厚い。ただし密度は低い。 筑波植物園でも 剥がれた樹皮の断面を見ることができた。小石川のものよりもさらに密度が粗く、ハニカムコア状になっていた。 |

| 筑波植物園の樹皮 2013.12.7. | |

|

|

| 小石川の断面は チェーンソウで切られたもの、筑波のは 乾燥した状態で折れたもの という違いがあるが、筑波の方が ひとつの層の厚みが約7ミリと厚く、夏冬の差がはっきりしていた。 |

| 今年出た新しい枝・葉の様子 2012.12.1. |

|

| すべての小さな一枚一枚が葉で、生え方には二つの型がある。一つは羽状複葉のように見える部分で、本来螺旋状に生えているものが、二次的に 表を同じ向きにして、互生で二列に並んでいるように見える。 もう一つの型は 枝先の▼の部分で、羽状ではなく鱗片状になっている。 |

| 葉の表 と 裏側 2013.12.7. | |

|

|

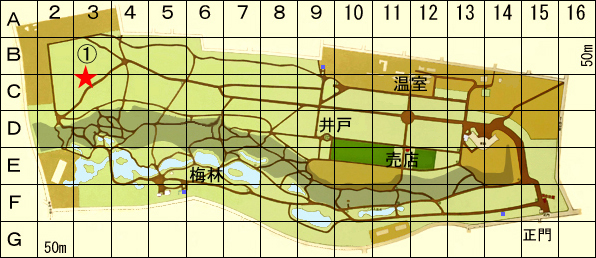

| セコイア の 位 置 |

|

| 写真① : | C 3a | ★ | 20番通り奥 右側、針葉樹林 |

| 名前の由来 セコイア Sequoia sempervirens | ||||||||||||

セコイアメスギ セコイア雌杉 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

種小名 sempervirens : 枯れる事のない の意味 |

||||||||||||

|

||||||||||||

セコイア、Sequoia 属 : 人名による |

||||||||||||

|

| メタセコイア と セコイア | |

| 別の属に分けられている両者の違いはどこなのか? ポイントは メタセコイアの「対生」。(記述は メタセコイアの項と重複) | |

| 和名 属名 |

メタセコイア(別項参照) メタセコイア属 |

セコイア (セコイアメスギ) セコイア属 |

||||

| 葉 筑波植物園 2012.2.4 |

落 葉 | 常 緑 | ||||

|

||||||

| 葉の付き方 | 対生(十字対生だが2列生となる) | 互生・螺旋状 (ただし2列生となる) | ||||

|

|

|||||

| 雄花 | 穂状または円錐状の花序 | 単 生 | ||||

|

|

|||||

| 雄しべ | 対 生 | 螺旋状 | ||||

| 球果の鱗片 | 十字対生 | 螺旋状 | ||||

|

|

|||||

| 左側が上から見た状態 | この写真は ハワイ大学カー教授 撮影 | |||||

| 染色体の数 | 2n = 66 | 2n = 22 | ||||

| メタセコイア | セコイア | |||||

| 英語名 : redwood | |||||

|

|||||

| ヒノキ科 Cupressaceae : | |||||

|

|||||

| ヒノキの葉と球果 | ヒノキの雄花 |

|

|

|

| 旧科名 スギ科 Taxodiaceae : | |

|

| 新宿御苑のヌマスギ |

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による セコイア の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| ヒノキ科 | ヒノキ属、スギ属、コウヨウザン属、セコイア属、ラクウショウ属、他 | ||||||

| セコイア属 | セコイア(セコイアメスギ)一種のみ | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |