|

||||

|

科 名 : | トウダイグサ科 Euphorbiaceae | ||

| 属 名 : | シラキ属 Neoshirakia Esser (1998) | |||

| 旧属名 : | シラキ属 Sapium Jacq. (1763) | |||

| 中国名 : | 白木烏桕 bai mu wu jiu | |||

| 原産地 : | 山形・岩手県以南の山地 朝鮮半島、中国 |

|||

| 用 途 : | 白い材を細工物に、また薪炭材に使われる。以前は 種子から採れる油(シラキ油)を、灯油・塗料・頭髪油として利用した。 | |||

| 小石川植物園の名札は Sapium 属であるが、『植物分類表/大場秀章』、 「GRIN」ともに、Neoshirakia属という 15年ほど前に立てられた新しい属に分類している。 |

| 紅葉するシラキ 2011.11.15. |

|

| 斜面に生えているため、夏の写真だと周囲の緑に重なってわからないため、まず紅葉の写真を掲げた。トウダイグサ科のシラキは、以前はナンキンハゼと共に Sapium属に分類されていた。花や実の形が似ており きれいに紅葉するなど、ナンキンハゼと共通点が多い。 |

| シラキ の位置 | ||

|

60番通り |

|

| 仮称 シラキ坂。直接上の段にはつながっていない。 |

| こんな場所に植えるわけはないので、実生だろう。人通りがほとんどない道なので、踏みつけられずに生き残ったものだ。 |

| シラキの幹 | |

|

|

| 日が当たると銀白色に見えるが、実際は灰色。近くにあるクロキよりは明るい色である。胸高の直径は 約11センチ。 |

| クロキの幹 |

|

| 展開した新葉 2011.4.29. | ナンキンハゼ |

|

|

| 柔らかい葉で 形はナンキンハゼとは違う。 |

| 花 序 2012.5.5. |

|

| 新しく出た枝の先に付く。 |

| 成 葉 2012.5.23. |

|

| 葉の色が濃くなっている。 |

| 雌雄同株 2011.5.24. | ナンキンハゼ |

|

ナンキンハゼも 同じ |

| 花序の基部に 数個の雌花が付き、雌花が先に熟す。 |

| 雌性先熟 2012.5.18. | ナンキンハゼ |

|

共に花弁は無く柱頭は3裂 雄花は全く開いていない |

| カミキリムシの一種? 2012.5.23. |

|

| 雄花はまだ花粉を出していないようだが・・・・。 |

| 雄花の開花 2013.5.28. | ナンキンハゼ |

|

ナンキンハゼには たくさんのハチが来る |

| 雄花が咲く頃には雌しべの柱頭は枯れていて、すでに子房が膨らんでいる。雌雄の花に時間差があるのは、自家受粉を避けるため と言われている。しかし両者とも、植物園には1本しかないし、近所に植わっている樹種ではない。 |

| 薄手の葉 2002.6.1. |

|

| 幼果がたくさん生っている。 |

| シラキの若い果実 2013.6.18. | |

|

|

| 果実には3裂した柱頭が残っている。子房は3室で 各室に1つの種子。雄花の枯れた花序も まだ付いている。 しかし この後の観察を忘れ、熟した状態は見逃してしまった。 |

| まずは黄葉 2010.11.13. |

|

| 美しい紅葉 2011.11.16. |

|

|

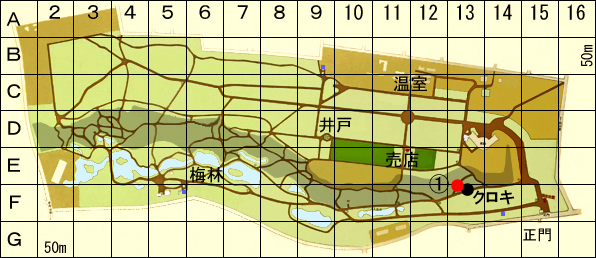

| シラキの 位 置 |

|

| F13 a | ● | 60番通り メタセコイア林の横から右に登る坂の途中 この坂を「シラキ坂」とする |

| 名前の由来 シラキ Neoshirakia japonica | |

シラキ 白木 :材が白いため |

|

|

| 種小名 japonica : 日本原産の | |

|

| シラキ属ほど 何度も属名が変更された例は 珍しい | |||||

| 西暦 | 属名・学名 | 命名者 | 備考・命名の由来 | ||

| 1756 | Sapium | パトリック・ブラウン | 粘る の意味から。属名だけで 種は記載していない | ||

| 1759 | Excoecaria | ジーン・ミューラー | めくらにする、枝を燃やした時の煙で目を痛めるため | ||

| 1767 | Stillingia | リンネ | 英国の植物学者 B.Stillingfleet氏(1702-1771)を顕彰 | ||

| 1790 | Triadica | ローレイロ | 三数性の構造による | ||

| 1846 | Stillingia japonica |

|

|

||

| 1858 | Triadica japonica | バイロン | |||

| 1863 | Excoecaria japonica | ミューラー | |||

| 1912 | Sapium japonicum | パックス、ホフマン | 近年は この学名が使われていた | ||

| 1954 |

Shirakia Shirakia japonica |

古沢潔夫 | シラキ に由来 それまでの Sapium 属との相違点などは不明 |

||

| 1998 |

Neoshirakia Neoshirakia japonica |

Bingtao Li & Hans-Joachim Esser |

新しい シラキ属 の意 中国の研究者による命名 |

||

| Neoshirakia シラキ属 : 新しいシラキ属 | |

|

|

| カナダ ブリティシュ・コロンビア大学のホームページより |

|

| Sapium サピウム属 : 粘る の意味から | |

|

| Triadica ナンキンハゼ属 : | |

|

| トウダイグサ科 灯台草科 Euphorbiaceae : | ||

|

||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による シラキ の位置 |

| 以前、植物の外観や構造などの形態学的な解析で分類していた時には、よくわからない植物が トウダイグサ科に入れられていたという。葉緑素の核酸の塩基配列などを分析する手法の研究が進み、APG

II 分類では、トウダイグサ目は キントラノオ目にまとめられた。 APG分類では、科 や 属 もまとめられることが多いが、トウダイグサ科の中から新たにコミカンソウ科が分けられたり、トウダイグサ科の中で新たな属が作られるなど、研究が進んだ。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物 (シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | トウダイグサ目 | ←消滅。ツゲ科、シムモンドシア科、トウダイグサ科 | |||||

| トウダイグサ科 | コミカンソウ属、トウダイグサ属、アブラギリ属、など | ||||||

| マメ 群 : | ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| キントラノオ目 | ヤナギ科、スミレ科、トケイソウ科、トウダイグサ科など | ||||||

| トウダイグサ科 | トウダイグサ属、トウゴマ属、シラキ属、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |