|

|

|||

| 科 名: | ヤマグルマ科 Trochodendraceae | |||

| 属 名 : | ヤマグルマ属 Trochodendron | |||

| 別 名: | トリモチノキ | |||

| 英語名 : | wheel tree | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州、南西諸島 朝鮮半島南部、台湾、中国南部 |

|||

| 用 途 : | 樹皮からトリモチが取れる。材は器具材として用いる。 | |||

|

|

|||

| 科 名: | ヤマグルマ科 Trochodendraceae | |||

| 属 名 : | ヤマグルマ属 Trochodendron | |||

| 別 名: | トリモチノキ | |||

| 英語名 : | wheel tree | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州、南西諸島 朝鮮半島南部、台湾、中国南部 |

|||

| 用 途 : | 樹皮からトリモチが取れる。材は器具材として用いる。 | |||

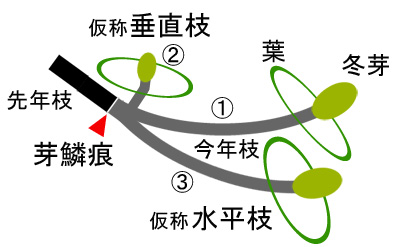

| ヤマグルマは なるべく葉が重ならないように、伸ばす枝の長さなどを工夫している。葉は 早落性の低出葉を除けば、茎頂附近にまとまって 偽輪生に付く。 事典に書かれている「花序は茎頂に付く」を大前提として、枝の伸び方のパターンをまとめ、後半に葉の付き方の特徴をまとめた。 観察地は 小石川植物園 と 筑波植物園。 ヤマグルマ の本文は、こちらを参照。 まず 冬芽から3本の枝が伸びる 典型的なパターンの模式図を示す。 |

| 枝の伸び方は 二つに分けられる。 |

| ① ③ はほぼ水平に伸びるので、水平枝・Hタイプ と名付け、② はほぼ垂直に伸びるので 垂直枝・Vタイプと呼ぶ。 ( H : horizontal、V : vertical ) 複数の枝が伸びる場合は 完全な同時枝である。 |

花期である 2003.5.17 に撮影 |

| この例では花序が無いので、いずれか、恐らく①が 頂芽が伸びたものである。 |

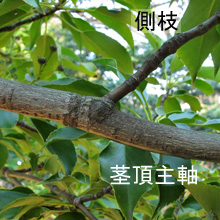

| 1. 垂直枝 V | 短枝的な伸び方 |

| 垂直枝の伸びのパターンは 4タイプ。分枝は2本まで。 |

| V-1: | 通常は 茎頂の芽がそのまま1本だけ伸びる | |

| V-1f: | たまに、花序と 側枝 1本 | |

| V-2: | 極めてまれに、頂芽と側枝 | |

| V-2f: | まれに、花序と 側枝 2本(▼印) | |

| ( - 数字は 枝の数、f は花序付きを示す。以下同様。) | ||

| V-1 | V-1f |

|

|

| 考察: | ||

| V-1: | 初年の枝は数センチの伸びがあるが、二年目以降は1センチ以下に押さえ、なるべく同じ位置に葉を展開する。このため 多くの芽鱗痕が連なる。前掲 V-1の枝には5年分の伸びがある。 初めは少し斜めだが、年を経るにつれて垂直に伸びていく。 |

|

| V-1f: | 数年に一度 花序を付けるが、側枝は1本で仮軸分枝となる。側枝が付く位置が花序の直下であるため、連続した一本の枝のように見える。 落葉痕(▼)と 花序の落ち跡 (▼) は、サイズに差が無いために見分けにくい。しかし 葉には維管束の跡が3つ有り、一方 花序の跡は ◎型という違いがある。また そこで屈曲する傾向がある。 花序が付く向き(側枝が出る方向)は一定していない。 |

|

| V-2 | V-2f |

|

|

| 考察: | ||

| V-2: | 垂直枝で花を付けずに2分枝する例は、まれである。 | |

| V-2f: | 5~9年経つと主軸との間にスペースができ、2分枝することがある。そこまでの長さは 6~10 センチ。 分枝時には おおむね花序を付ける。 |

|

| 垂直枝では 枝がほぼ垂直となるために、葉は円周に均等に配置される。(後半の「葉の付き方」参照 ) |

| 2. 水平枝 H | 水平方向への伸び |

| 成長に伴って、受光を確保しながら葉の量を増やすために、水平方向に伸びる枝。湾曲して上を向こうとするが、枝全体が垂れ下がることもあって、葉が垂直になりがちである。(模式図

参照) 観察したのは以下のパターン。考えられるすべてのパターンが観察できた。5本以上の分枝で花序を付けるケースはなさそうだ。 |

| H-1: | 茎頂の芽がそのまま1本だけ伸びる | |

| H-1f: | たまに、花序と 側枝1本、側枝は主軸となる | |

| H-2: | たまに、茎頂の主軸と 側枝 | |

| H-2f: | 花序と 側枝2本 | |

| H-3: | 主軸と 側枝2本 | |

| H-3f: | 代表的な伸び、花序と 側枝3本 | |

| H-4f: | 花序と 側枝4本 | |

| H-6: | 主軸と 側枝5本 | |

| 枝が1本の場合 | |

| H-1 | H-1f |

|

|

| 考察: | ||

| H-1: | 水平枝が初年度に長く伸びた場合、2年目は頂芽が短く伸び、その後3年目に分枝することが多い。このため 多くの水平枝には、途中にひとつの芽鱗痕がある。 まれに 2年目に分枝したり、上の写真のように5年間も分枝しないこともある。 |

|

| H-1f: | 花序は茎頂に付くが、曲がって必ず上向きとなる (前掲写真 Hf-1 )。 側枝の位置は一定ではないが、1本の場合に仮軸分枝で主軸になると、垂直枝でも示したように屈曲しながらも、ひと続きの枝となる。 |

|

| 落葉痕(▼)と 花序の落ち跡 (▼) | ||

| 枝が2本のケース | ||

| H-2 | H-2f( v ) | H-2f ( s ) |

|

|

|

|

↓ ↓ ↓ |

| Hf-2(s) 上面 | 左の枝の 下面 | |

|

|

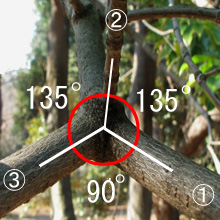

| 前掲写真 Hf-2(s) のアップ。下面は日焼けしていないために まだ青く、その違いが著しい。本来 135度であるはずの 2本の側枝の角度が、ここまで小さい理由は未解明。この部分で5年が経過しているので、伸長時に軸方向から見た「135度の開度」が、同等の主軸として成長した現状とは変化しているためだと思われる。 | |

| 枝3本 | |

| H-3 | H-3f |

|

|

| 考察: | ||

| H-3: | 頂芽が上向きになって短枝化することは無いようだ。つまり 頂芽は必ず水平枝となり、残りの2本の向きによっては2本とも斜め上に伸びることもある。 | |

| H-3f: | 分枝の時に最も頻繁に見られるパターン。花序は茎頂(右写真では中央)にあり、通常は垂直枝1本と水平枝2本となる。 側枝のなす角度 ①-② と ②-③ は135度、③-① は 90度だったはずだが、その後の成長に伴って狂ってきている(写真 左)。 |

|

| 一般的なケース | 特殊ケース |

|

|

| 水平枝が2本同等の太さで伸びる時(写真 左)と、片側だけが主軸的に伸びるケース(写真 右)がある。 | |

| 4本以上の枝 | |

| H-4f | H-6 |

|

|

| 考察: | ||

| H-4f: | もし写真の太い軸が頂芽とすると、片側に3本の側芽が出ていることになって原則に合わないため、花序があったと判断した。中央斜め上に出ているのが垂直枝。芽鱗痕が多いので それとわかる。 もう一つの可能性は、垂直枝が頂芽で その周りに3本の側枝が出て、地面に近い一本だけが主軸として太くなった(H-4タイプ)という見方もできる。 |

|

| H-6: | 中央の頂芽の周りに5本の側枝が出た 希なケース。 勢いよく上部に伸び出した枝の周囲が空いていたために、花を付けるよりも枝を伸ばすことを優先したもの。 筑波植物園。 |

|

| 枝を一見しただけでは判らないが、このように様々な伸び方を交えながら、結果的に、遠目には平面的な団扇型を形作る。 |

| 2011.5.12. |

|

| 下から見上げた観察枝 2015.2.12. |

|

| 3. 葉の付き方 | 8分の3 葉序 |

| 枝の先端に車輪状に葉を付ける状態は、和名の由来ともなっている。 付き方は輪生ではなく 互生で、隣り合う葉との角度は 135度。 (『Tree watching 樹木賛歌⑦』ヤマグルマ / 八田洋章) しかも 葉柄の長さを順次短くして、葉の重なりを防いでいる。 筑波植物園で撮影した写真には 19枚の葉があった。 |

| (番号が無いのは前年の葉)この状態を 135度の角度で配列すると |

| ①と②のなす角度(開度)が 135度で、円周の8分の3である(②の葉は①の葉よりも上部に位置しているが、上図では同一円周に表現している)。これを植物学用語では 3 / 8 葉序 と呼び、最基部の葉①から8枚目の葉⑨が、3周して①と同じ位置にくる。 「葉序」は葉の配列様式のことで、分類群ごとに一定である。 |

| 前掲写真のナンバーは、理論的にはこうなるはずだと、写真だけを見てナンバーを振ったものだが、本当にそうなのかを 小石川植物園で確認してみた。 互生とはいえ葉が密に付いているので、確認が難しい。丁度9枚の枝があったので 葉のサイズを参考にしながら観察したところ、9枚目が ほぼ同じ位置に来ていることが確認できた。 |

| 写っている3枚の前年葉は トーンを落としてある。 ① と ⑨ の葉柄を写したのが次の写真。完全に一致ではないが。 |

| 3. 葉の付き方 その2 | 垂れ下がる葉 |

| ヤマグルマは、枝が垂直になっている時と 水平(斜め)になっている時とでは、葉の付き方がかなり違って見える。 冬芽の位置に水平線を引いてみると、下側に葉が多いことがはっきりする。と思ったのだが、次の例では 65%と 意外に少なかった。大きい葉が下にあることと、前年の葉が残っているのでより多く見えるのだろう。 |

| 水平枝では、葉のなす面は垂直に近くなる。上側の葉は、自身の重みで葉柄が湾曲して垂れ下がる。周辺の大きな葉ほどそれが顕著に出る。 もし 葉柄を丈夫にして放射状にピンと張ったなら、枝の伸びを長くしないと垂直枝の葉と重なってしまう。結果的に 枝の伸びを節約していることになる。さらなる工夫は、葉が混み合って重なるのを防ぐために、下側の葉柄を長くして調整している。 |

| 着葉年数 | 2年 から 2年半 |

| 毎年近い位置に 密に葉を出すヤマグルマでは、前年の葉に日が当たりにくくなる。このため、常緑樹としては比較的短い期間で落葉する。 展葉から2年後の春に一部の葉が落ち、その秋には 3年枝のほとんどの葉が紅葉して落下する。 |

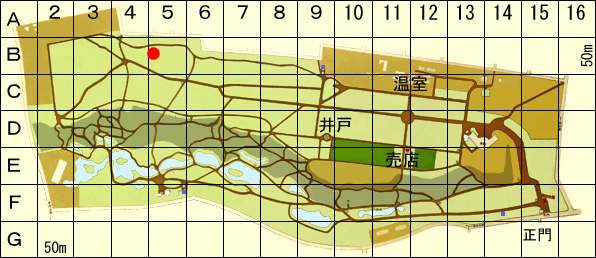

| ヤマグルマ の 位 置 |

|

| B5 a | ● | 柵で囲われたサネブトナツメの裏側 |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |