|

|

|||

| 科 名: | ヤマグルマ科 Trochodendraceae | |||

| 属 名 : | ヤマグルマ属 Trochodendron Sieb. & Zucc. (1839) |

|||

| 別 名: | トリモチノキ | |||

| 英語名 : | wheel tree | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州、南西諸島 朝鮮半島南部、台湾、中国南部 |

|||

| 用 途 : | 樹皮からトリモチが取れる。材は器具材として用いる。 | |||

|

|

|||

| 科 名: | ヤマグルマ科 Trochodendraceae | |||

| 属 名 : | ヤマグルマ属 Trochodendron Sieb. & Zucc. (1839) |

|||

| 別 名: | トリモチノキ | |||

| 英語名 : | wheel tree | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州、南西諸島 朝鮮半島南部、台湾、中国南部 |

|||

| 用 途 : | 樹皮からトリモチが取れる。材は器具材として用いる。 | |||

| ヤマグルマは かなり早くに分化した植物で、しかも細胞組織が特殊である。植物用語がいろいろと出てくるが、解りやすく説明したい。 |

| 2000.3.25 全 体 像 2011.5.12 | |

|

|

| 場所は 常緑樹林の奥で、由緒ある「サネブトナツメ」の横。その看板側から見て丁度 後ろにある(次の写真 ▲)。昔は 左の写真のように株立ちになっていたのだが、サネブトナツメ側がすべて切られて東側の二本が残された。これは、由緒あるサネブトナツメの成長を優先させるためだ。 |

| 植栽の位置は サネブトナツメの後ろ |

|

| 植物園は2014年に「国指定の名称および史蹟」に指定された。このサネブトナツメは、江戸時代の1727年(享保12年)に植栽されたという来歴が明らかで、樹齢約300年。二度の台風で倒れながらも生きながらえている株を、なんとか元気にしようという配慮である。 |

| 幹の様子 2011.5.13. | |

|

|

| 伐採された時に 切り株の年輪を数えなかったのが残念。今では不明瞭だが、2015年になんとか数えてみたら 70年程度あった。戦後に植えられたものということになる。 |

| 運搬経路 の話 | 導管 と 仮導管組織 |

| シダ植物と種子植物は「維管束」を持つ。 | |

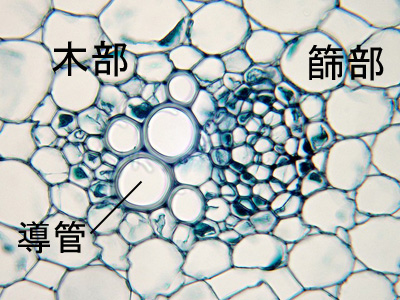

| 維管束とは:植物のあらゆる部位(根・幹・枝・葉)にある管状の通路で、水や栄養などのさまざまな物質を運搬する。動物では血管に相当し、木部(もくぶ)と 篩部(ふるいぶ、しぶ)からなる。 | |

| ノビル の維管束 |

|

| 福岡教育大学/福原達人 植物形態学のページより。次の写真とも掲載許可 取得済み |

| 維管束 | ||||||

| 木 部 | 篩部(師部) | |||||

|

|

|||||

仮導管組織と導管の違い:

|

篩管の名前の由来:

|

|||||

| 仮導管から進化した導管 | |

| シダ植物と裸子植物には「仮導管」しかない。一方被子植物は両方を持っていること(導管の割合が多い)、また形態的な理由からも、仮導管から導管が進化したと考えられている。 今からでは遅いが、仮導管を「導管」、導管を「完全導管」とすればよかったかもしれない。 |

|

| 冬 芽 2014.4.5. |

筑波実験植物園 |

| 茎頂に大きな芽がひとつ。花序と枝葉が含まれている。 |

| 花序と枝の展開 2011.4.26. | |

|

|

| 同じ日に別の枝を撮影。芽鱗や花の苞はすぐに落ちる。花序は茎頂に付き、新しい枝は低出葉の腋から出る。左の写真では手前に新葉が見え、右写真では1本の枝が伸び始めている。 |

| 伸び出した花序と新梢 2002.4.20. |

|

| 花には萼や花弁(花被片)が無い。花序が無くて 枝だけが伸び出すところも多い。 |

| 花序無しの新梢 2003.5.17. |

|

| 3本の枝だけが伸び出したもの。 ③は短枝的な性格で、次年度以降の伸びの量も少なく、同じ位置に葉を展開する。① ②は水平の伸びを続け、遠目には平面的な枝の伸びで重なりが少ないように葉を配置する。 |

| 横から見た枝 2011.5.12. |

|

枝の伸び方・葉の付き方について観察した結果は、別項にまとめた。 |

| 雌しべ先熟 2003.5.17. |

|

| 雌しべの先が反り返って充実している。雌花期の終わり頃だろう。 |

| 雄花期 2014.5.20. |

|

| 外側の雄しべが花粉を出している。小さな虫が何匹か。 |

| 幼 果 2012.6.2. |

|

| 雄しべが落ち 果実が膨らみ始めている。 |

| 秋の紅葉 2013.11.2. |

|

| 筑波植物園。まる2年経った春に一部の葉が落葉し、その秋 つまり2年半経った葉のほとんどが紅葉して落葉する。小石川では こんなにきれいには紅葉したのを見たことがない。 |

| 赤い車輪 2013.11.2. |

|

| 筑波植物園。落ちた葉を拾っての再現。直径 約40センチ。白いのは葉裏。 |

| 熟した果実 2015.2.11. | |

|

|

| 放射状についている 茶色い筋の部分が裂けて、種子が落ちる。 |

| 種子を散布し終えた果実 2015.2.7. |

|

| 筑波植物園。3本の枝に 冬芽が付いている。このあと、果序は軸ごと落下する。 |

| 落ちた果序を切り株に載せて 2012.3.27. |

|

| 小さな種子が残っていた。 |

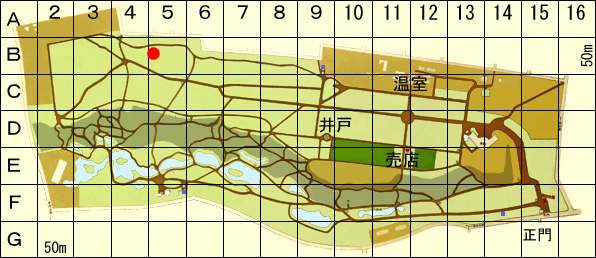

| ヤマグルマ の 位 置 |

|

| B5 a | ● | 柵で囲われたサネブトナツメの裏側 |

| 名前の由来 ヤマグルマ Trochodendron aralioides | |

和名 ヤマグルマ 山車 : 属名 科名 とも |

|

|

|

|

|

| 種小名 aralioides : タラノキ属 (またはウコギ科)の | |

|

| タラノキ | |

|

|

| 薬草園では タラノキ(左)と ↑ウコギ が隣り合わせに植えられている。 |

|

| Trochodendron 属 : 和名 ヤマグルマに由来する | ||

|

||

| 植物の分類 : | APG III 分類による ヤマグルマ の位置 |

| 『日本植物誌』の付記の最後には「花や果実の構造がシキミモドキ科の特徴とは違うので、本誌に記載することにした。」とある。 タラノキは見当違いだが、シキミモドキとは似ていると思われる。シキミモドキの写真がないので、シキミで代用する。 |

| ヤマグルマの実 | シキミの実 |

|

|

| 多数の雄しべ、多数の心皮が輪生状に並ぶ雌しべ など、よく似ている。 ヤマグルマは木部に導管や木部繊維がなく、仮導管だけであることから、以前は、非常に早くに分化した 裸子植物に近い植物と考えられていた。その点からも、シキミモドキに近いと考えたのは当たっていた。 しかし最近の遺伝子分析による分類では、原始的な被子植物にはすべて導管があることが明らかになった。ヤマグルマその他の 導管を持たない植物も、進化の初期には導管を持っていたのが、何らかの理由でなくなったのだと考えられている。『植物の世界/朝日百科』 現在の分類では少し離れた位置にある。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物 (シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している、木部は仮導管のみ | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、アウストロバイレヤ、センリョウ、など | ||||||

| 参考 | アウストロバイレヤ目 | シキミモドキ科(シーボルトが近縁と考えた科) | |||||

| モクレン亜綱 : | カネラ、コショウ、モクレン、クスノキ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| ヤマグルマ目 | ヤマグルマ科・ヤマグルマ属 | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | ||||||

| 参考 | セリ目 | ウコギ科・タラノキ属 (シーボルトが似ているとして、種小名にした araliaの位置) |

|||||

| ↓ | |||||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |