菊坂下の流れを始めるにあたって、まずは本郷通り付近の流路を確認したい。

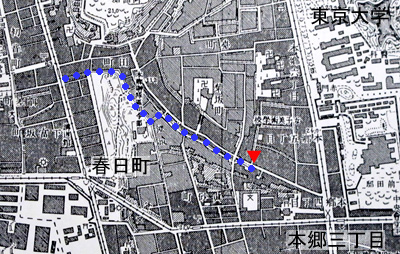

基本地図 1921年(大正10年)1万分の1地図/国土地理院 では、川の表示は菊坂の途中で途絶えてしまっている (▼) 。 1909年(明治42年)の地図を見ても同じである。 |

|

1921年(大正10年)第二回修正測図 (1909年(明治42年)測量) |

|

谷端川の

上流

西 |

|

東 |

|

/ 国土地理院 掲載サイズ 400 × 279 |

|

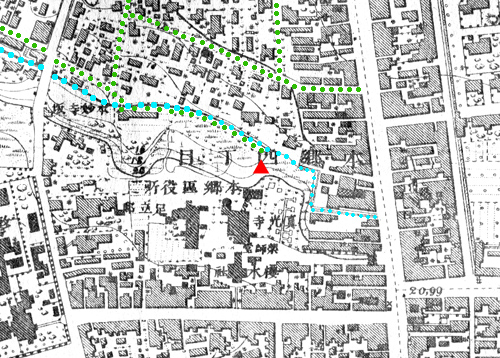

| そこで 1883年(明治16年)に参謀本部陸軍部が測量した、5千分の1地図を見てみると、 |

| 西 |

|

東 |

| スケールは違うが、現菊坂の 坂上付近を示した。 注目点は、 |

| ・ |

流れは本郷通りまで達していた。 ただし、最後の部分は元の流れではなく、町屋の整地のために 付け替えられている。 |

| ・ |

現在の菊坂(川沿いの道・・・)は、本郷通りの手前 (▲) で終わっており、別の道で通りに出ていた。 |

| これなら、昔、川が 中仙道を横切っていた可能性がありそうだ。 |

菊坂の流れを「東大下水は現在の懐徳館庭園の池を水源として・・・」などと書かれていることがある。 しかし、現在の池は近年に作られたものである。

そもそも「街道」には尾根道が選ばれるもので、本郷台地の高い部分である加賀藩の屋敷には 水が湧き出すことはなかったはずだ。

私の結論は、菊坂下の流れは 「雨水が流れる川だった」 である。

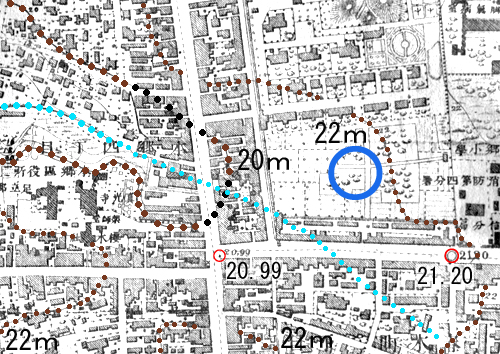

交差点付近の地形をもう少し東の範囲まで見てみたい。 |

|

本郷交差点付近 1883年(明治16年)の状態 |

|

| 西 |

|

東 |

交差点は最高地点ではなく、右側にある 消防第四分署の先あたりが、現春日通りでの分水嶺である。

窪地(沢)の ほぼ中央に雨水が集まるとすれば、昔の流れは次の図のようだったと想像される。 (カーソルを乗せると 1883年 地図の状態を表示する) |

| 町屋化される前の 地形と 川の流れ(想像図) |

|

最高地点が中仙道(現本郷通り)から 東に 250m も離れている上に (掲載地図の範囲外)、等高線が「谷」の状態なので、雨が降れば水が集まって小さな流れとなって西に流れる。 であれば、中仙道には短い橋が架かっていただろう。

ちなみに、現在の庭園に池がある場所 (おおきな○ )は、維新後のこの地図では畑地などであった。 またこの時点で 前田家の庭園には池があったが それは地図の上側(表示範囲外)で、築山などとともに造られたものだろう。

さらに北、東大構内の三四郎池も前田家その他の上屋敷があった江戸時代に造成されたものと考えられるが、深い窪地となっており 周囲の東大構内は裸地も多いために、水が湧き出すと考えられる。

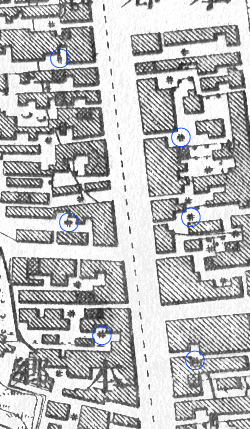

ポンプのない江戸時代には、海抜 約5mの高さで渡ってくる神田上水を 高台に配水することはできない。 生活用水はすべて「井戸」に頼っていた。 縮尺 五千分の一の地図は恐るべき細かさで、上図の範囲に なんと 80カ所 もの井戸の印 「#」 がある。 (右の部分拡大図 参照) |

|

|

| 無数の井戸 |

|

| 本郷通り |

左図の部分拡大。 青○は一部のみに。

この範囲だけで 21カ所に井戸がある。 |

|