| 谷端川 (小石川) の支流を歩く |

|

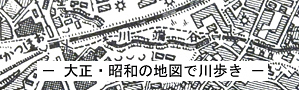

| 東大下水の支流 -1 |

|

|

|

別れの橋(跡) から (仮称)長泉橋 まで

|

写真の撮影は 主に 2012年 5月

|

| 「別れの橋」が実際にあったかどうかは、確認されていない。 |

| 別れの橋 があったかも知れない 位置 |

|

| 現地で目をこらしてみると、菊坂側は ▲印あたりが最も低く、反対側は少しだけ交差点寄り、カメラを構えているあたりが 「谷」になっている。 前掲の地図で予想した 昔の川の流れも、現在の地形を踏まえている。 |

| 川の左側、神田方向の景色 |

|

川の右側、駒込方向の景色 |

|

← ○ →

左 右 |

|

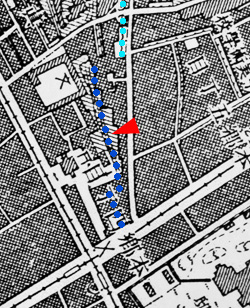

| 奥の交差点が本郷三丁目 見送り坂 |

|

↑区の説明板 見返り坂 |

| 坂の遠望 (北側 赤門前より) |

|

| 坂の状況は 遠くから眺めるとはっきりする。 赤門から眺めると、別れの坂付近では乗用車が隠れるほどに 低くなっている。 |

|

|

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行

| 別れの橋 |

|

| 東 |

| 江戸を追放された者が、この別れの橋で放たれ、南側の坂で 親類縁者が涙で見送ったから 見送り坂。 追放された人がふりかえりながら去ったから 見返り坂といわれた。 |

|

| 菊 坂 へ 2012.5.20. |

|

坂上のこの部分が本郷通りに通じた時期はわからないが、東京郵便局発行の1907年(明治40年)の地図では すでに開通している。

坂を下る前に、明治期に付け替えられていた場所を見てみよう。 |

|

|

|

| ▼ ビルの隙間 |

|

| 昔の水路跡 |

|

|

←川下から本郷通りを見ている。 ほぼ平ら。

|

同じ位置から 川下を見ている。

最後に大きな段差がある。 |

|

|

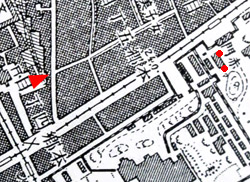

| 明治期の川のスタート位置 |

|

| 1883年(明治16年) |

|

| 古い石垣 |

|

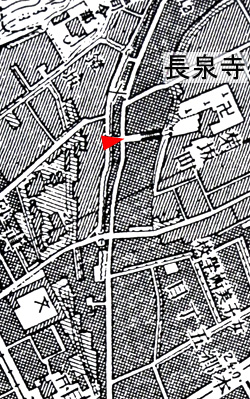

| 右の地図で▲の所。 菊坂の左側が崖となっている。 もの凄く古い石垣で 大谷石の上に乗っている。 |

|

|

|

| 菊坂の道が通された時点で、川 (配水溝)が崖下に作られたのだと思う。 そうでないと、上流からの水や 崖にあたった雨水が、敷地内を流れてしまう。 |

|

|

| 古い石垣の位置 |

|

|

↓

|

| 付け替えられた川 (想像図) |

|

▲は左の写真のおよその位置

|

| もう少し下流の崖下の様子(川の左側) |

|

|

|

|

|

|

|

| 川の右側の景色 |

(仮称) 赤門坂 |

|

|

この坂を上って奥まで進むと、東大赤門に出るところから。

苦しい命名・・・。 |

|

|

| (仮称) 赤門坂 |

|

| |

| 赤 門 |

|

| 1827年(文政10年)、重要文化財 |

|

|

|

|

|

| 川の右側の景色 |

(仮称) 金魚坂 |

|

|

金魚坂のホームページによると 創業350年! 江戸時代初期である。

ただし この地がいつからなのかは書かれていない。 明治初期の地図には載っていない。 |

|

|

| (仮称) 金魚坂 |

|

| 文京区の公式名称となっているわけではない。 緩い坂の奥にその名も 「金魚坂」という金魚屋があるためで、当然 坂の名前も 金魚坂となる。 |

|

|

|

|

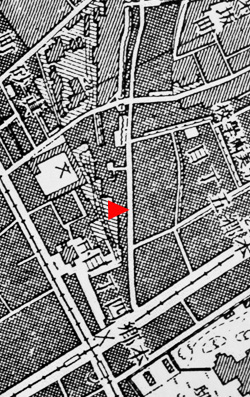

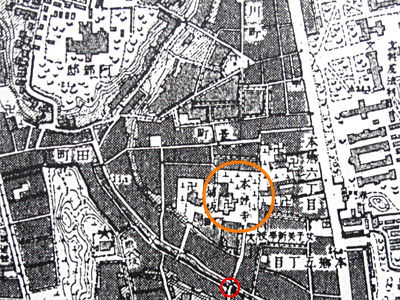

| | 本妙寺坂に架かる橋。 大正10年の基本地図では、最も上流の位置に現れる橋である。 右岸の丘の上に、1636年(寛永13年)頃から 1910年(明治43年)まで、本妙寺があったために坂の名となった。 |

| (仮称) 本妙寺橋 があった場所 |

|

1909年(明治42年)測量の 一万分の一地図を見ると、ちゃんと 本妙寺が載っている。 川を挟んで南北の坂道が参道となったためか、両方の坂が 本妙寺坂と呼ばれている。 |

|

1909年(明治42年)の本妙寺 |

|

| 西 |

|

東 |

|

右上の地図とは異なるスケール。 菊坂 本郷通り

また方角も異なり、上が北。 国土地理院/地図サイズ: 400 × 300 |

現在では、本妙寺自身もそのホームページで 「火元は老中阿部忠秋家だった」 と表明している。 幕府の体面を保つために、阿部家に代わって火元の汚名を引き受けた

というわけである。 (上図にカーソルを乗せると真実?を表示する) |

| 左岸の 本妙寺坂 |

|

右岸の 本妙寺坂 |

|

← ○ →

左 右 |

|

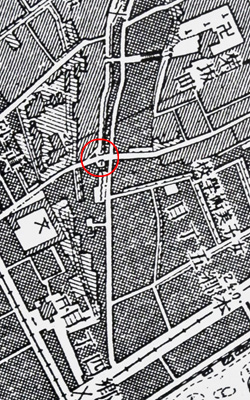

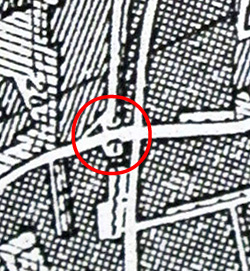

写真に川の位置 ● ● を示したが、実際に流れていたのは 3mほど低い位置だった。 ここから始まる 現在の川沿いの道へは、急坂で下りていく。

大正10年の地図を拡大すると、川沿いの道から 斜めに上る「斜路」があるので、本妙寺坂と流れとに レベル差があったことがわかる。

(→ 右の拡大地図を参照 )

繰り返しになるが、谷端川のように川が暗渠化された跡に道路ができたのではなく、ここでは 道路の脇(右側)に川があった事に注意。 |

いよいよ ここからが、川沿いの道となる。 「川」と呼ぶのは大げさで、狭い水路だったのだろう。

現在の地下の下水管は道路の下に通されている。 雨水・汚水の合流式下水で、管の太さは 121センチ、少し先では 136センチとなる。 つまり、川の部分は

暗渠化ではなく、単に埋められたもの。 |

| 本妙寺坂から 下る坂 |

|

|

|

| (仮称) 本妙寺橋 |

|

| 本妙寺と明暦の大火(振袖火事) |

本妙寺がこの地に移ったのは、1636年(寛永13年)にそれ以前の小石川の伽藍が焼けた後であった。

江戸城本丸まで焼けてしまった、1657年の明暦の大火は本妙寺が火元とされたが、その後も存続して、1910年(明治43年)に巣鴨に移転するまで坂の上にあった。

|

| 現在の 徳栄山 本妙寺 |

|

|

|

|

| 明暦の大火 供養塔 |

|

| 本堂の一画を割いて建てられている。 |

| 拡大図 |

|

| 1921年(大正10年)/国土地理院 |

|

|

|

|

|

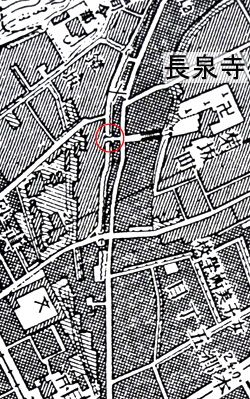

| 仮称 長泉橋のあった場所 |

|

| ▼に橋があった。 階段は 川が無くなった後に延ばされたもので、大谷石の擁壁や、奥行きが3mほどしかない 旧 河川上の新しい家などで、昔は川が道沿いにあったことが想像できる。 |

|

|

| (仮称) 長泉寺橋 |

|

|

| 仮称 長泉寺坂 |

|

| 菊坂の由来 |

「菊花を作りそうろう者多く住まい仕り候に付き、坂上を 菊坂台町、坂下の方を菊坂町と唱えそうろう由(御府内備考)」

今は、本郷通りの文京センターの西横から、西方一丁目の台地の下までの長い坂を菊坂といっている。 |

とある。

後半の、「今は、・・・」という現在の坂の場所の書き方からすると、昔は別の坂を 菊坂 と呼んでいた事を示唆している。 |

|

| 仮称 長泉寺階段 (川の右側の風景) |

| 上の道が菊坂で、レベル差は 約3m。 ここからは見えないが、階段の上に 長泉寺へのアプローチがある。 |

|

|

|

奥に見える門の手前は、今でも 昔の地図のように階段となっている。 |

| 川の右側の風景 |

(仮称)長泉寺坂 と 菊坂の説明板 |

現在の菊坂→

|

|

|

ここに 菊坂についての文京区の説明板がある。 ↑ (右欄 参照) |

|

|

|

|

|