| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 5 小石川四丁目 |

|

|

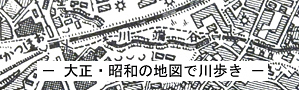

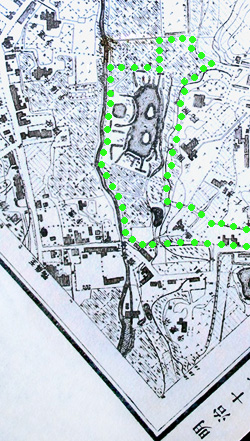

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

播磨坂 から 御殿坂 まで |

撮影は 2012年 1~2月 |

|

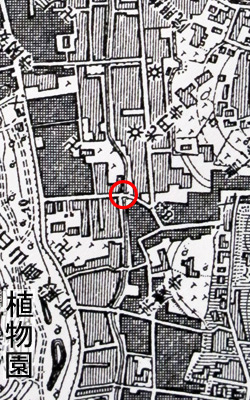

| 久堅橋のあった場所。 播磨坂は右手、坂下の右角が共同印刷。 |

|

|

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行

| 久堅橋 |

|

カーソルを乗せると千川通りと坂を表示。

橋の名は 付近の町名によるが、久堅の名がいつ頃付けられたかは不明。

|

|

|

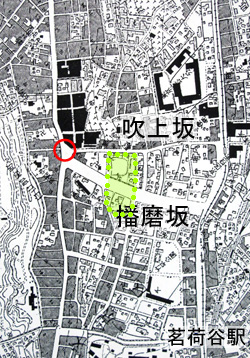

左 吹上坂、右 播磨坂 (川の右側) |

○ →

右 |

|

|

中央の高層マンションが 昭和初期まで「松平邸」があった場所。 |

|

|

|

|

|

広い道は三列に桜が植えられていて、ほとんどがソメイヨシノである。 |

|

|

|

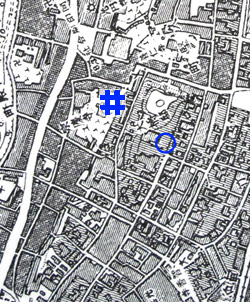

| 播磨坂と松平邸 1956年(昭和31年) |

|

| 春日通り |

通常の地図とはスケールが異なる。

関東大地震後に東京市復興局がこの地に引いたのは、現在の吹上坂のほうだったが、その計画をもとに戦後の戦災復興計画が作られ、いわゆる「環状3号線」が都市計画決定された。

黄緑部分が、道路が通される前の旧松平邸で、ど真ん中を通された。 分割された南半分(図では上側)には、現在 高層マンションが建っている。

環状計画の一部だけが完成した状態なので、道幅に較べると交通量は極めて少ないが、整備された桜並木や緑地帯が花見の名所として定着し、存在価値を示している。

なお戦前、第11代当主に相当する松平頼孝の時、1926年(大正15年)に破産してしまったために昭和になって屋敷を売却した。

このため、1937年(昭和12年)の地図では、 松平邸ではなく「大橋邸」となっている。

|

| 『帝都復興 東京市全図』 |

|

| 元版は 1929年(昭和4年)発行 |

| 人文社復刻版より/掲載許可取得済み |

この地図でも「松平」の名は消えている。

同図では他の広い旧大名屋敷は ○○邸として載っているのだが、松平氏は破産で 売却あるいは売却予定だったためであろう。

現在の吹上坂部分に、この時計画された道路が「点線」で示されている。

|

|

|

※注) 地図データのサイズについて |

|

測量法では、測量成果を複製・使用する場合に、以下のような「刊行物等に少量の地図を挿入する時」は申請が不要である。

◇ Webサイト等

・300×400ピクセル以下の大きさで地図の

一部を掲載する場合

・300×400ピクセルを超え、画面に収まる

大きさで地図等の一部を掲載する場合は

Webサイト全体の中で5枚まで |

| ******************** |

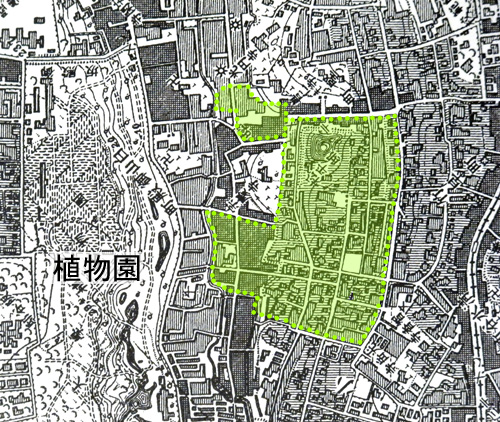

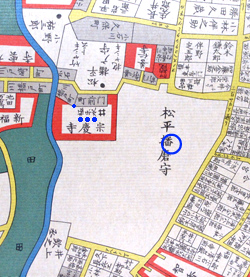

左の「松平播磨守上屋敷 1857年」は、第二項に相当する画像の 1 / 5枚 に当たりる。

その他の地図・空中写真は、300×400ピクセル以下としている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 坂の由来となっている「松平播磨守」の屋敷および抱え屋敷は、1857年(安政4年)の『小石川絵図』によると、おおよそ以下の範囲であった。 |

| 松平播磨守上屋敷 1857年 ※注) 地図データのサイズについて |

|

広大で 植物園の半分ほどの面積がある。 文京区教育委員会の説明板によると「上屋敷」 となっている。上屋敷にしては江戸城から離れており、川沿いの低地を含んでいる。 大名の屋敷は台地の高台にあるのが普通だが、この地の屋敷は中腹なので、洪水があっても住まいに支障はなかっただろう。

川向かいの現小石川植物園の地(その一部)に館林藩(後の徳川綱吉)が「下屋敷」の普請に取りかかったのが 1652年(承応元年)。 千川上水が完成して谷端川に余水が流されるのは 1696年以降なので、それ以前にはこの付近は田圃も無い畑地

あるいは 荒れ地だったのではないか?

なぜこの地に上屋敷を構えたのか、その原因ははっきりしないが、ここの松平氏の初代が藩主となったのが 1661年、つまり開幕から60年も経っていることに因るのではないだろうか。 常陸国府中藩は水戸藩の支藩で、初代藩主

松平頼隆は かの水戸光圀の弟である。 |

|

| 西暦 |

年号 |

徳川将軍 |

常陸国府中藩主 |

備考 |

|

| 1646 |

正保3年 |

3代 家光 |

|

松平 頼隆 |

従四位下侍従 兼 播磨守となる |

| 1661 |

寛文6年 |

4代 家綱 |

|

同 |

常陸保内藩を立藩する。

この時 江戸に屋敷を構えたか? |

|

| 1700 |

元禄13年 |

5代 綱吉 |

初代 |

同 上 |

常陸府中藩を立藩する。 |

|

| 1705 |

宝永2年 |

|

二代 |

松平 頼如 |

頼隆の三男。 早世 |

|

| 1707 |

宝永4年 |

|

三代 |

松平 頼明 |

頼如に子がなかったため養子 |

| 1710 |

宝永7年 |

6代 家宜 |

|

同 |

播磨守に遷任 |

|

| 1733 |

享保18年 |

|

四代 |

松平 頼永 |

同年 播磨守に遷任 |

|

|

|

|

|

|

|

|

中 略 |

|

|

|

この間 第七代以外はすべて播磨守 |

|

|

|

|

|

|

|

| 1833 |

文政7年 |

11代 家斉 |

九代 |

松平 頼縄 |

播磨守 |

|

| 1868 |

明治元年 |

- |

十代 |

松平 頼策 |

播磨守 |

| 1869 |

明治2年 |

|

|

同 |

版籍奉還で藩知事となる(石岡藩) |

| 1871 |

明治4年 |

|

|

同 |

廃藩置県で免官、後に子爵となる |

|

| 1887 |

明治20年 |

- |

(11代

相当) |

松平 頼孝 |

鳥類の研究に没頭し、小石川の自宅に標本

館を建てて日本産の全鳥類の剥製を集めた |

| 1926 |

大正15年 |

|

|

同 |

破産、屋敷の売却を余儀なくされる! |

|

| 文京区教育委員会 および Wikipedia による |

|

|

|

|

|

○ →

右 |  | |

左が吹上坂。 坂下は千川通りで 播磨坂と同じ場所。 左が共同印刷。 |

|

吹 上 坂 (川の右側) |

○ →

右 |

|

|

「吹上」は 本来風が吹き抜ける所に付けられる地名だが、語感の良さからか各地で使われており、江戸城の吹上御苑には天皇の御所がある。 |

|

|

|

|

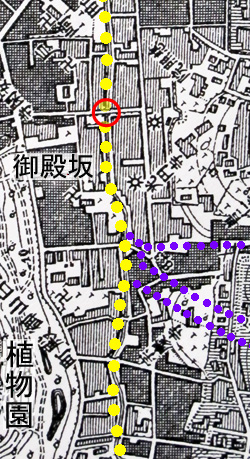

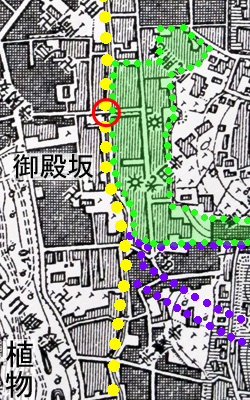

| 吹上坂と宗慶寺 1956年(昭和31年) |  | 通常の地図とはスケールが異なる。

吹上坂の説明板に「名称の由来は江戸時代の地名 吹上村によると思われる」 とあるが、明治13年測量の2万分の1地図以降には、吹上 の地名は無い。

1857年(安政4年)の『小石川絵図』には、少し離れた、現在の播磨坂上と茗荷谷駅の中間(上図○印)あたりに「小石川大塚吹上」の名があるが、同図によると、吹上坂の基となる道の当時の町名は 坂下が小石川戸崎町、途中は鷹匠町、坂上は小石川同心町であった。

緑の範囲が昔の宗慶寺。 ここも真ん中に道路が通され、移転を余儀なくされた。 |

|

| 極楽水の説明板 |

|

| 旧松平邸の跡地に建つ小石川パークタワーは 高層建物を建てる代わりに誰もが利用できる「公開空地」を設けている。 そこに「極楽水」についての説明があった。 以下に主旨を引用する。 |

ここは、了誉聖げい上人が、1415年(応永22年) 伝通院の元ともなった庵を結んだ所で、後に吉水山宗慶寺の境内となった。

中略

『江戸名所記』に、「小石川吉水(よしみず)の極楽の井は、そのかみ 伝通院の開山了誉上人よし水の寺に おわせし時に、竜女 形をあらわして上人にまみえ奉り、仏法の深き旨を求めしかば、上人はすなわち 弥陀の本願、他力の実義を ねんごろにしめし賜うに その報恩としてこの名水を出して奉りけり」 とある。

現在の極楽水は、小石川パークタワーの手によって近代風に整備されたものである。 |

|

| 「よし水の井戸」とは、宗慶寺の山号「吉水(きっすい)山」に由来する。 しかし、この地は宗慶寺の境内ではなく 松平播磨守の屋敷だったのだから 説明板の内容はおかしい、と思って文京区に問い合わせたところ、以下の資料を明示した丁寧な回答をいただき、単純に近世だけに注目するのでは不十分である事がわかった。 |

| ■ 常陸府中松平家御定書 1743年(寛保3年)4月条 |

|

一 極楽水名目宗慶寺江被下候付無名之平井ニ成候由被 仰出 |

|

解説:極楽水の名目を宗慶寺へ下されるので、無名の「平井」になる

ということの指示があった |

| ■ 寺社書上 1818-1830年(江戸時代 文政期) |

|

宗慶寺は 文政期における松平播磨守の屋敷の場所にあり、その後 1662年(寛文2年)に御用地として召し上げられたため、現在地に移転した旨が記されている |

| これらの資料をもとに、極楽水の変遷をまとめてみる。 未確定事項 |

|

| 1415年(応永22年): |

了誉聖げい上人が伝通院の元ともなった庵を結ぶ。 |

|

後に吉水山宗慶寺の境内となる。 |

|

湧き水(井戸?)が出て 「極楽水」と名付ける。 |

| 1662年(寛文2年): |

宗慶寺の境内は松平播磨守の屋敷として召し上げられ、宗慶寺は隣の敷地に移る。 |

| 1743年(寛保3年): |

松平播磨守の屋敷内の 極楽水 の名は取りやめ、宗慶寺の井戸を「極楽水」と呼ぶことになる。 以後 200 年間、極楽水は宗慶寺の境内にあった。 |

| ? 年 (戦後) |

都市計画道路が通り、極楽水は取りつぶし・埋め立て。

宗慶寺はもとの敷地のはずれに移る。 |

| 1991年(平成3年): |

小石川パークタワー内に 極楽水が再現される |

|

元の極楽水は小日向台に浸み込んだ水が、小さな崖地から湧き出していたのかもしれない。宗慶寺では井戸だったのだろう。

その宗慶寺に播磨坂の計画が掛かったために、吹上坂に面した現在地に移転したが 敷地が狭い。 墓地は別の場所だろうか。

|

| 現在の 吉水山 宗慶寺 (川の右側) |

|

| 中央に 徳川の葵の紋が光る。 左の建物がパークタワー。 |

宗慶寺に極楽水があったことを示すために、入口左側にその名を刻んだ石碑が移設されている。 |

|

現在の極楽水は パークタワーの公開空地に「移転再現」されたものであった。 先の経緯からすると、元の位置に「里帰り」である。

現在でも高級ブランド名が売り買いされる事があるように、井戸の名称も、将軍との近親度による力関係などで、移動することがあったのだろう。(勝手な推測) |

| 再元された極楽水 (谷端川からは離れていて見えない) |

|

|

| ひっそりと奥まった位置の公開空地。 植栽や石垣で 昔の雰囲気を出していて、いい感じの小道である。 |

|

|

| 宗慶寺境内の極楽水 |

| 1857年(安政4年)の『小石川絵図』 |

|

| 人文社復刻版より、掲載許可取得済み |

| ○印 が 文京区の説明板のあるおよその場所 |

| 1937年(昭和12年)の地図 |

|

ほぼ同じ範囲を示した。

大橋邸には大きな池が残っていた。 |

|

|

|

|

| 井戸といえば、宗慶寺の向かい 善仁寺につるべ井戸 があり、墓参りの人々が今も利用している。 善仁寺は昔の敷地のままで、クスの巨木も聳えている。 |

| 石川山 善仁寺 |

|

|

| 瓦屋根の井戸 |

|

|

手こぎポンプ式の井戸が残っている所はあるが、釣瓶井戸(手回し滑車式)は珍しい。 しかも 石を刳り抜いたすばらしい井戸である。 1894年(明治27年)に 駒込の酒井氏が寄進したもの。

水面がすぐそこに見えており、深さは4mぐらいだろうか。 善仁寺のレベルと吹上坂下とは6mあるので、この水は旧小石川の流れよりは高い位置となる。

川沿いは別として、水道のない時代は生活用水のほとんどが井戸水だった。

特に高台に位置する大名屋敷では必須で、深い井戸からの毎日の水汲みが一仕事だったと思う。 川向こうの植物園 「旧御薬園」内にも、当時の絵図に15カ所もの「井戸のしるし

#」が描かれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| (仮称)御殿坂橋 があった場所。 右側は共同印刷。 |

|

|

| (仮称)御殿坂橋 |

|

旧白山御殿や御殿坂とは、昔から直接通じた道ではないのだが、御殿坂下であることは間違いない。

『旧谷端川の橋の跡を探る』を見るまでは、ここを(仮称)御殿橋 としていたが、「坂」を付け加えた。 |

|

| 左の路地を見る |

|

|

|

← ○

左 |

御殿坂は見えない。

後方のマンションの左側。

|

|

|

|

|

|

| 拡張工事開始前の 御殿坂 2011.11.1 |

|

この写真は道の拡張以前のもので、この後 植物園の敷地を削って工事された。 車は下から上への一方通行。

ガードレールで区切られた歩道は狭く、人がすれ違うのがやっとなので、御殿坂を広げる価値はあるが、交通量の極めて少ない下の道を広げる必要はないと思う。

東大は予算がないので、文京区から「御殿の敷地と植栽をを削るのなら 塀を作り直しましょう」と提案され、その計画に乗ってしまったわけだ。 |

|

掘 削 中 |

|

坂の途中から 上下を見る。 2012.2.16 |

|

|

| 御 殿 坂 |

|

小石川植物園の敷地には、白山神社や氷川(現在は簸川)神社があった。

館林藩の下屋敷として 1652年(承応元年)に工事を始め、綱吉が将軍となってからは、小石川御殿、白山御殿 と呼ばれた。 敷地の東南の坂が「御殿坂」である。

1684年(貞享元年)には麻布南薬園が小石川御殿内に移される。

綱吉の死後御殿は廃絶され、幕臣拝領屋敷となるが、徳川吉宗の時代には敷地全体を薬園・養生所として使うようになった。 |

|

2012.3.18 2012.3.18 |

|

|

|

|

|

| 共同印刷 (川の右側) |

|

前身となる会社の創業は 1897年(明治30年)だが、翌年 1898年(明治31年)にこの地に移転した。 以来、115年間も「小石川」(谷端川)の移り変わりを見てきたわけで、通りの別名が「共同通り」と呼ばれるのも頷ける。

印刷所ができる前は 川の周辺はたんぼで、(仮称)御殿坂橋付近には 大きな池があった。 明治16年測量の地図には所有者が書かれていないが、池には「鴨場」が作られている。 |

|

|

| 共同印刷 |

|

範囲は必ずしも正確ではない。

|

| 1883年(明治16年)の地図 |

|

|

|

|

| 参 考 鴨 場 |

鴨場は 将軍・大名たちのリクリエーションの場で、遠出をしなくても 鷹狩りができ 獲物も得やすいために、各所の屋敷に作られた。 一方で、遠方まで出かける鷹狩りは

領地・民衆の視察、体力の鍛錬を兼ねていた。

右図の インベーダー あるいは 蟹のように見える池には「細長い溝」が掘られている。 これが 野生の鴨をおびき寄せる「引堀」で、入ってきた鴨を 鷹を使って捕まえる。 池の周囲に多くの引堀があるのは、人の匂いを鴨に悟られないように、風向きによって人間が潜む場所を選ぶためである。

浜離宮公園に残る鴨場の写真で 詳しく説明しよう。

|

| 準備作業 : |

「溜 たまり、大溜」 と呼ぶ 池には平らな島を作り、また池の周囲には土手を築く。 笹や常緑樹を密植して、鴨が飛来する環境を作る。

次に アヒルを飼い馴らし、木槌で板を叩く音を合図に 引堀に餌を撒いて、アヒルがやって来るように しつける。 |

| ① : |

飛来した鴨の様子や、野生の鷹などの鴨の天敵の様子を 「大覗 おおのぞき」から監視する。 |

| 対岸に見える 2本の引堀入口 と 大覗の例(中央の四角い茶色) |

|

| この大覗は低い位置にあるが、水面からはある程度の高さがある。 |

| 土手の上の 別の 大覗 の例 |

大覗の内部 |

|

|

| ② : |

木板を叩き 餌を撒いてアヒルを引堀に引き入れる。 鴨はアヒルの後を追う習性があるそうで、つられて引堀に入って行く。 |

| ③ : |

大覗の監視者は 引堀に必要な数の鴨が入ったら、手信号で「小覗」に合図を送る。 小覗で判断することもある。 |

| 池側から見た 小覗 のふたつの例 |

|

|

| 小覗 は、引堀に入ってきた鴨の様子を見る仕掛け。 実際には「柵」は無い。 |

| 裏側から見た 小覗 |

|

| ④ : |

合図を受けた小覗の監視者が 足で鞴(ふいご)を踏むと、引堀の入口で泡が立ち、必要以上の鴨が入ってこないようになる。 これは 中に入った鴨を逃がすと、仲間に鴨場の危険性を知らされてしまうためである。 |

| ⑤ : |

不要な鴨が遠ざかったら、引堀の入口に網を引き上げて閉じる。 |

| ⑥ : |

準備が整ったら 「鷹匠」や「狩の者」に合図を送る。 引堀を挟んでそばに潜んでいた皆が配置に付く。 引堀は狭くて深いため、人の姿は鴨には見えにくい。 |

| ⑦ : |

人の気配に驚いた鴨が一斉に飛び立つところを、鷹を放って捕獲する。 鴨は真上に飛び立つしかないので、網で容易に捕獲できる。

明治以降 皇室などの鴨狩りでは、叉手網(さであみ)で捕獲した後に 放鳥するように変わった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2012.3.18

2012.3.18

2012.3.18

2012.3.18