| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 6 小石川三丁目 |

|

|

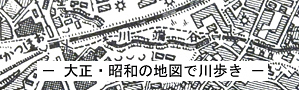

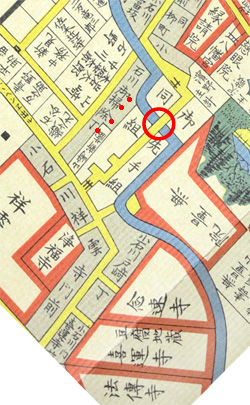

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

撮影は 2012年 3月

|

|

| 崎橋のあった場所。 |

|

|

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行

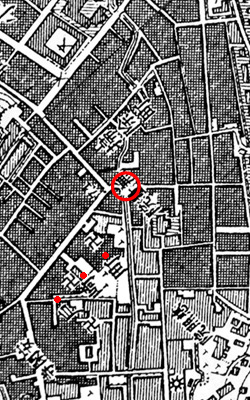

| 戸崎橋 |

|

カーソルを乗せると千川通りを表示。

仮称は 付近の旧町名による。

付近は江戸時代の 1623年(元和9年)に伝通院領となり、町屋が開かれて「舳先町」と称した。 |

| この辺りは小石川の流れ込む沼地であった。 白山御殿の造営後も船が通っていた。 その船は白山御殿の方に舳先を並べて荷物の積み下ろしをしていた。 そこから舳先町と呼ばれた。

『御府内備考』 |

| 後に 戸崎町と改められたが、千川の谷に突き出た台地の先 という意味からともいわれる。 |

| 文京区の旧町名案内による |

| 岬の上が戸崎町 |

北

|

Y字型の川・湿地の間に聳える台地は、海に突き出した岬に似て、その先端部に「崎」の地名を付けるのは自然なことである。

大崎の地名もしかり。 |

| 台地の上は 旧細川邸 |

|

通常の地図とは スケールが違う。

昔は道路からすぐに土手があったのだろう。

旧細川邸跡はほぼ半分の敷地が、「白山閣」という名の施設として残っている。

(左の写真の土手の上) |

|

| 古くからあった Y字路 を見る |

|

|

← ○

左 |

| 旧町名による「戸崎町町会」は今も生き続けている。 そろそろ 町名を元に戻した方がいいのではないか。 |

|

|

|

| Y字路の先 右側 |

|

ここで 標高 約 7m。 台地の南側を通る道なので、坂は無し。

ビルや家が建て混んでいて、町名の由来となった肝心の「岬」が見えない。 やはり、見えるところまで行って見たくなる。 |

| ビルの間 ▼ から見えた 山 |

|

|

|

|

|

|

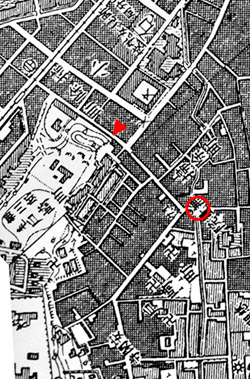

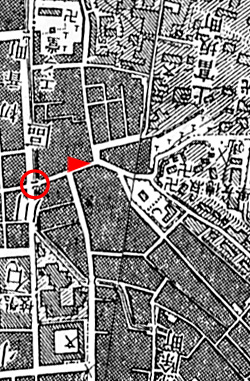

| (仮称)掃除橋 入口 (右の地図 ▲) |

|

新しい千川通りに対して 斜めに残る不自然な道。 なるほど、ここは川の跡!

|

| (仮称)掃除橋 のあった場所 (右の地図 ○) |

|

前掲写真の突き当たり角を斜め左に曲がると、橋があった場所が見える。 川は真っ直ぐだったが、ここにはマンションが建った。

|

| 旧左岸から (仮称)掃除橋跡 を見る |

| 川の上に建ったマンション↓ |

|

| ↑千川通りの歩道。 |

|

|

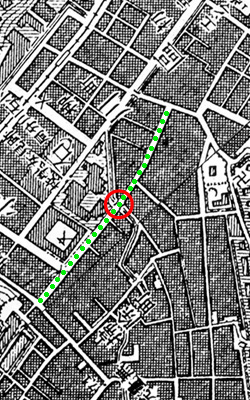

| 掃除橋 |

|

カーソルを乗せると千川通りを表示。

橋の所在の旧町名による。

掃除町は江戸時代に掃除番の衆が住んだところで この名が付けられたらしい。

|

| 『小石川絵図』 人文社復刻版 |

|

| 掲載許可取得済み |

近世から町場となった場所は 川が蛇行したまま市街化された。 明治維新で武家地の多くは放棄され、荒れたり田畑となったが次第に人家が建ち、徐々に整備されたので直線とはならなかった。

1857年(安政4年)の地図と較べても、付近の道路があまり変わっていない。 |

|

| 和菓子 岡埜栄泉 |

|

|

|

| 千川通りの向かい側にある 和菓子・日本料理の店。 なぜか店頭に大きな「布袋像」がある。 聞くところによると、店の先代が骨董店から購入したもので、元は本郷の三井の屋敷にあったもの

とか。 「東京青山 石勝」とあるので、古いものではなさそうだ。 登録商標「来福最中」の包装にも使われている。 |

|

|

|

|

|

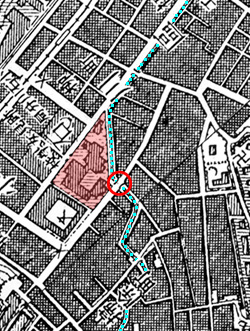

| 千川橋があった場所 |

|

| 歩道橋の上から上流方向を見ている。 ● が古くからの道。 |

|

|

| 千川橋 |

| 白山通り↓ えんま通り↓ |

|

| 千川通り↑ |

橋名は『東京五千分の一 北部』による |

| 1883年(明治16年)測量/参謀本部陸軍部 |

|

|

|

|

| 現在 茗荷谷(文京区大塚)にある跡見学園は、明治末から大正にかけて、短い期間であったが この地にあった。 |

|

|

|

|

|

|

|

1875(明治8年) |

創設者 跡見花蹊 が神田に跡見学校を創設 |

|

1888(明治21年) |

この地 小石川区柳町に移転 |

|

1913(大正13年) |

新校舎 完成 |

|

1932(昭和7年) |

44年後、大塚に移転 |

|

1937(昭和12年) |

火事で焼けた御殿町小学校の 仮校舎となる |

|

|

|

現在は 文京区立柳町幼稚園・保育園などとなっている |

|

|

| 跡見女学校 1921年 |

|

|

| この項の参考資料: |

| 跡見学園常務理事 島田氏のホームページ |

|

|

|

|

|

| 裏柳橋があった場所。 川は道の右側を流れ、左岸には広い道、右岸には細い路地が通っていた。 ここから春日通りまでの一帯は バブル期に地上げにあい、商店街は歯抜けとなった。 今はマンション通りとなっている。 |

| 柳町仲通り |

|

小石川すずらん通り |

|

← ○ →

左 右 |

|

| 本郷台地は大通りの向こうで、見えない。 |

|

遠くに 善光寺坂が見える。 |

|

|

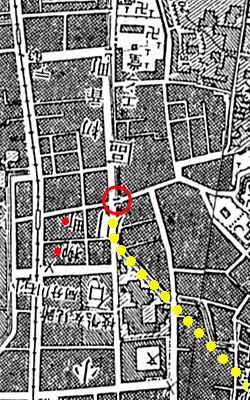

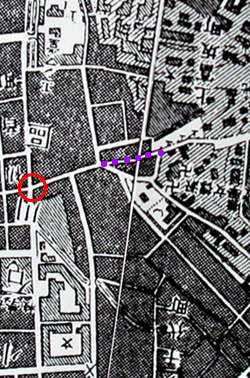

| 裏柳橋 |

|

橋名は『東京五千分の一 北部』による。

付近の町名は「柳町」であった。 柳の由来ははっきりしない。 千川沿いに柳が植えられていたのだろうか?

「裏」を付けたのは、中仙道側が「表」だったことと、近くに伝通院の裏門のひとつがあったためだろう。 |

|

|

|

|

|

| 1921年(大正10年)には正面の坂がなく、奥に山門が見える善光寺へは 斜め右に曲がって迂回する形だった。 そこから上はさらに伝通院中門へと登っていく。 |

| 善光寺 |

|

| 一見古そうに見える寺だが 文京区教育委員会の説明板によると、江戸時代の初めから 伝通院の塔頭として始まり、1884年(明治17年)になって「善光寺」と改名したそうだ。 つまり坂名は明治以降のものであるが、それでも百年以上の歴史がある。 以前の坂名については書かれていない。 急なところで

約 4.5 度。 |

| ムクノキの老木 |

|

|

このムクノキには「澤蔵司」と名乗って 伝通院の学寮で修行した、江戸城内の稲荷大明神の魂が宿っているとされる。

澤蔵司 椋の実食べて 道極む

江戸時代から植えられていたムクノキは、一時その両側を車が通っていたが、現在は片側のみが一方通行路で、もう一方は歩道となっている。 空襲で焼けた上部は

昭和30年代に 3分の1ほどに伐採されてしまったそうだ。 |

|

|

|

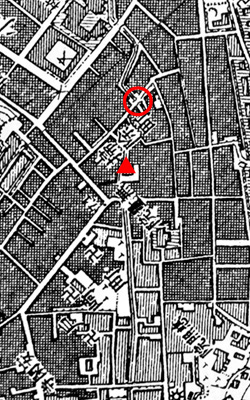

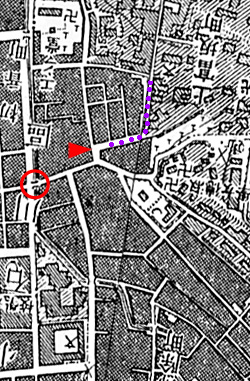

| 善光寺坂が無い? |

|

| カーソルを載せると坂が・・・・。 |

善光寺坂ができる前の 曲がった坂の名前としては 色々なものが考えられる。

伝通院に通じる坂なので「伝通院坂」。

上部に「澤蔵司稲荷」があるので「稲荷坂」。

椋の大木も有名なので「むくのき坂」 など。

それでは いつショートカットされたのか?

1929年(昭和4年)修正測量の地図には道があるので、大正末から昭和の初めに通されたことになる。 |

| 1929年(昭和4年) |

|

| 国土地理院/大日本帝国陸地測量部 |

中央の斜めの線は「早稲田」と「上野」を合成しているつなぎ目である。

上野(左側)は 1930年(昭和5年)の測量。 |

|

六角坂は古くからある道で、六角ではなく ほぼ直角に曲がっている。

|

|

右図▲が 撮影地点の坂の入り口。 川から直接は見えない。

最初は ほぼ平ら。 少しずつ傾斜が付いていく。 一方通行路。 |

| 六角坂 折れまがり後 |

|

写真中央右に 文京区教育委員会の説明板。 坂の右側が六角氏の旧屋敷跡。

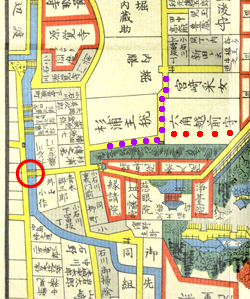

右の『小石川絵図』は人文社による復刻版だが、元図は1857年(安政4年)の出版である。 その時の六角氏は第八代当主「六角広泰」で、越前守だった。 |

|

|

| 六角坂 |

|

| 曲がり角右側に「六角氏」の屋敷があったことから名前が付いた。 |

| 『小石川絵図』 人文社復刻版 |

|

| 掲載許可取得済み |

| 「六角氏 ・・・」の名前を入れるために、前掲の地図よりも広い範囲を示している。 |

|

|

|

|

|

|

|