| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 7 小石川二・一丁目 |

|

|

Top に 戻る

|

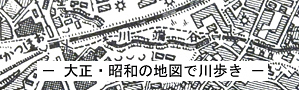

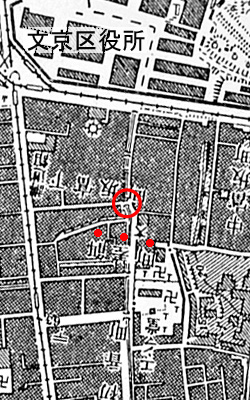

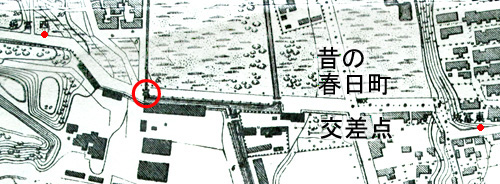

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

現在は 千川通りの右側が 小石川一丁目、左側が 小石川二丁目 である。

このあたりは江戸時代から町屋であり、その排水を集めて「大下水」と呼ばれていた。 付近での呼び名は「小石川大下水」、「西大下水」。 谷道である 現中仙道の横を流れていた「東大下水(ひがしおおげすい)」と合流した後、この先 、現在の後楽園遊園地内で、江戸城下に給水していた「神田上水」と立体交差していた。

神田川 関口で取水され、神田川よりも高い位置を人工水路で流された飲料水の「神田上水」に対して、農業用水の最後の部分、低い位置を流れる水を 「下水」と呼んだもので、汚水を流す「現在の下水」とはイメージが異なるはずだが、町屋が立ち並ぶこの付近では、汚水も流れ込んで汚かったかもしれない。 |

|

|

|

撮影は 2012年 3月

|

|

| 源覚寺橋があった場所。 文京区役所や後楽園が近い。 |

| 言問通りに通じる道 |

|

源 覚 寺 |

|

←

左

○

→

右 |

|

|

|

別名 コンニャク閻魔。 |

|

|

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行

| 源覚寺橋 |

|

橋名は1857年(安政4年)の『小石川絵図』による。 1883年(明治16年)測量の『東京五千分の一 北部』では「嫁入橋」となっているが、由来は不明。

ここで川の位置が 右側から左側に移る。 |

|

|

|

| 源覚寺 閻魔堂 2012.3.22 |

|

|

源覚寺の創建は1624年(寛永元年)で、本尊である阿弥陀像は、現在ではビルとなった本堂に安置されているが、別名「こんにゃくゑんま」で有名な閻魔様が参道正面に位置している。

右の写真奥に見える閻魔像はヒノキの寄せ木造りで、鎌倉時代の作とされる。 江戸時代の宝暦年間(1751-64年)に、眼病を患った老婆の目を閻魔様が肩代わりして治してくれたお礼に、自分が好きだった

こんにゃく を断って 閻魔様にお供えし続けた、 という言い伝えがその名の由来である。

「め」に効能がある事を強調する 赤いトレードマーク。 |

| 塩 地 蔵 |

|

| 源覚寺の境内、創建以前からあったという地蔵。 塩を盛る珍しさから、こちらにもお参りする人が多い。 ふたりの脇役の人気で寺は安泰か?。 |

|

|

|

|

|

|

|

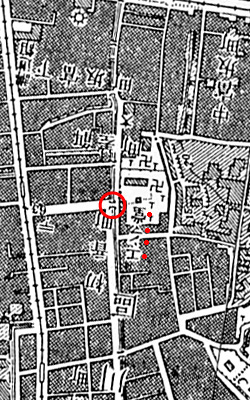

| (仮称)雄善寺橋があった場所。 右側に木が繁っている所が 雄善寺入口。 中央のグレーのビルは雄善寺の所有のようだ。 本堂がはいっている。 |

| 左側の路地 |

|

雄善寺 |

| ← ○ →

左 右 |  |

|

|

| (仮称)雄善寺橋 |

|

| 雄善寺の前の路地に架かる橋。 |

|

| 都心の とても静かな墓地 |

|

| 源覚寺とは違って 檀家しか訪れない。 |

|

|

|

| 雄善寺の裏にある堀坂。 川からは見えない。 坂名の由来は、文京区教育委員会の説明板を引用する。

2012.3.22 |

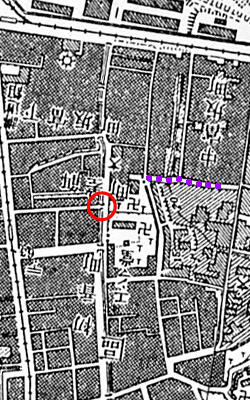

堀 坂 (宮内坂 ・源三坂)

「(前略)、もと其の北側に堀 内蔵助(2,300石)の邸ありしに因れり。 今坂の中途に”ほりさか” と仮字にてしるしたる石標あり。 此坂は 従来宮内坂又は源三坂と唱へたるものにて、堀坂といへるは其その後の称なりといふ」 ([新撰東京名所図会])

この場所の北側に 旗本堀家の分家 利直(後に利尚、通称宮内)の屋敷があったことから、この坂は別名「宮内坂」と名づけられた。 また、当地の名主

鎌田源三の名から「源三坂」ともいわれた。

「堀坂」という名称は、1818~30年(文政)の頃、堀家が坂の修復をして「ほりさか」と刻んだ石標を建てたことからいわれるようになった。 |

|

| 『新撰東京名所図会』は明治後期、1896年(明治29年)から1909年(明治42年)にかけて出版された雑誌である。 |

| 「ほりさか」 の石標 (坂上より) |

|

|

|

|

| 左面には建立の?年号が彫られているようだが、崩した字なので読めない。 |

| パイプの手摺り |

|

坂下の左側部分。 大谷石の擁壁に鉄製の古いパイプが残されている。

ガードレールを新設する時にカットされてもおかしくないのだが、ここ以外でも古い手摺りが残されている所が多い。 単に撤去の手間を惜しんだ結果ではないだろう。 |

|

|

| 堀 坂 |

|

| 坂の右側、白い塀が続いている所が 堀家の屋敷だったことから付いた名前。 |

| 『小石川絵図』 人文社復刻版 |

|

| 掲載許可取得済み |

|

|

|

|

|

大昔は丸太一本の橋だとしても、『旧谷端川の橋の跡を探る』によると「石橋」となっているので、地名をとって「餌差橋」がよいだろう。

古い地図によると ここで川が微妙に曲がっていた。 昔の地形の関係でそうなってたのだから、町場になる前はもっと蛇行していたのかもしれない。 このため、道路の下にある

雨水幹線「千川幹線」も蛇行している。

コンクリート製の暗渠は造り直されているかもしれないが、最初に暗渠化されたときの名残である。 (右図 下水道台帳 ○ ) |

|

|

| 丸太橋 |

|

| 餌差町は鷹狩りの鷹が食べる餌、小鳥を捕まえる役目の「御餌差衆」の住居があった場所。 |

| 下水道台帳 |

|

| 青の破線が 雨水幹線。 |

東京都下水道局

下水道台帳のホームページより

春日通りまでにあと二つの橋があるが 省略。 |

|

| (仮称)餌差橋 左側の路地 |

左側 遠景 |

|

|

|

← ○

左 |

| 白山通りを越えた ずー っ と奥には、本郷台地の一角、清和公園への階段が見える。 さらに、山の向こう側には 菊坂がある。 |

|

|

|

|

|

|

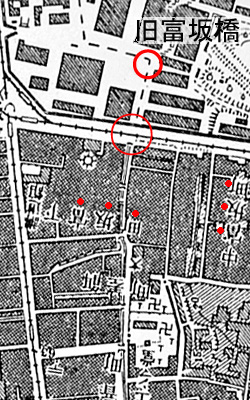

(仮称)新富坂橋があった場所。 現在の春日通りが通されたのは明治時代末で、都市計画大通りとしては比較的古いものだ。 旧富坂(西富坂)にも 小石川に架かる橋があったので、春日通りのものは「新」富坂橋 とした。

春日通り以南は、標準年である 右図 1921年(大正10年)だけでなく、すでにひとつ前の地図 1916年(大正5年)でも 暗渠となっている。

|

| 遠くに 東富坂 | | (西)富 坂 |  | ←

左

○

→

右 |  | | 坂は 直交する白山通りの先。 | | |

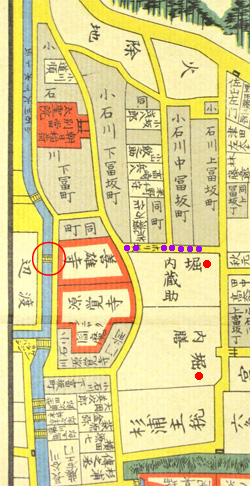

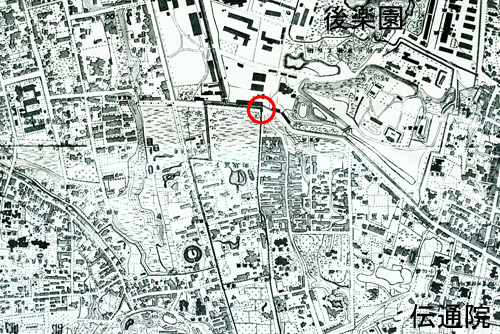

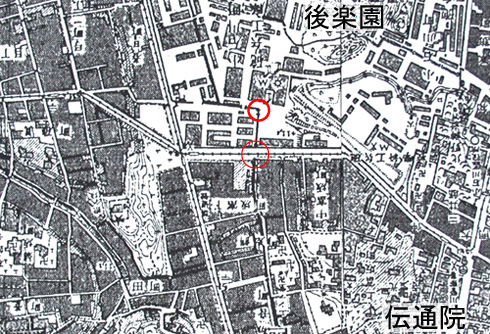

| 次に示すのは、春日通りができるずっと前の状態、1883年(明治16年)測量の元図 五千分の一地図と、1909年(明治42年)測図の地図である。 |

|

1883年(明治16年)測量 東京五千分之一 第四號 東京北部 (一部) |

|

| 東 |

|

西 |

|

○が旧富坂橋 参謀本部陸軍測量局 |

|

|

↓ |

|

|

春日通り 1909年(明治42年)測図 東京近傍 七號 |

|

| 東 |

|

西 |

|

日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 / 早稲田と上野を合成 |

|

|

カーソルを載せると古い道が表示される。 |

|

本郷台の崖が急なため、旧道も直線では登れず 道が曲がっていた。 (▼部)

新しい道路は「市電」を通すために、深い切り通しではなくて斜めの道にして、距離をかせいだ。

市電の 上野広小路-本郷四丁目(現 3丁目)間が開通したのは思っていたより古く、1904年(明治37年)。 春日町まで延長されたのが 1908年(明治41年)であった。 (Wikipedia

より) |

|

| なお上図 1909(明治42年)の時点では、市電は伝通院前(地図右下)で右折、安藤坂を下って江戸川橋が終点だった。 都電の廃止時に 16番系統だった路線が大塚まで延長されたのは、約5年後の1913年(大正2年)で、大塚に繁栄をもたらした。 |

|

|

|

| (仮称)新富坂橋 |

|

1921年(大正10年)の地図

大きな○が (仮称)新富坂橋の跡。

小さい方が 本家 富坂橋があった場所。 |

|

|

※注) 地図データのサイズについて |

|

測量法では、測量成果を複製・使用する場合に、以下のような「刊行物等に少量の地図を挿入する時」は申請が不要である。

◇ Webサイト等

・300×400ピクセル以下の大きさで地図の

一部を掲載する場合

・300×400ピクセルを超え、画面に収まる

大きさで地図等の一部を掲載する場合は

Webサイト全体の中で5枚まで |

| ******************** |

左の「春日通り 1909年」は、第二項に相当する画像の 2 / 5枚 に当たりる。

その他の地図・空中写真は、300×400ピクセル以下としている。

なお、測量法が施行された1890年(明治23年)以前の地図は対象外で、著作権法によって 公表後50年を過ぎれば、利用は自由となる。 |

|

|

|

| 富坂の名について |

|

現在「富坂」というと、春日町交差点の西側(大塚方向)の坂を指す。 東側の坂を「真砂坂」と呼ぶこともある。

文京区の案内板によると、西側が「富坂」、東側は「東富坂」である。

富坂の名称にに「東西」があった証拠として、前掲の 東京五千分の一地図 がある。 |

| 小石川(谷端川)↓ 北 (ほかの地図とは向きが逆) |

|

| ↓ |

| 明治初めの当時は 現在の富坂が「西富坂」となっている。 東富坂付近の地名は 春日町・真砂町・弓町 の境目であり、「富坂」を冠した町名は西側にしかない。 それが原因で、西富坂を単に「富坂」と呼ぶようになったのだろう。 |

|

|

「とび坂は小石川水戸宰相光圀卿のうしろ、えさし町より春日殿町へ下る坂、元は此処に鳶多くして女童の手に持たる肴をも 舞下りてとる故 とび坂と云う」と

『紫一本』にある。 転じて富坂となった。

また、春日町交差点の谷(二ヶ谷)をはさんで、東西に坂がまたがって飛んでいるため 飛坂ともいわれた。 |

『紫一本』(むらさきのひともと)は、1683年(天和3年)頃に成った 戸田茂睡 作の江戸の地誌・案内書。 地名を 山・坂・川・池などに分類して、遁世者と侍の二人が訪ね歩くという趣向で記述されている。 文芸的な趣味を中心としており、内容は花や郭公の名所などにも及んでいる。 |

| 参考 : 広辞苑、大辞林 |

|

| 東 富 坂 |

|

富 坂 (川の右側) 2012.5.23 |

|

←

左

○

→

右 |

|

|

|

↑礫川(こいしかわ)公園 文京区役所から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|