| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 8 後楽一丁目 |

|

|

| Top に 戻る |

|

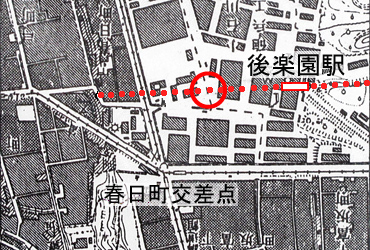

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

|

住居表示変更で決められた「後楽」は 「後楽園」の周辺で、明治初期の町名は「小石川町」である。

後楽園の地名は、徳川家上屋敷の庭園の名が起こりであり、その名前の元となった言葉が 中国の名言・故事成語である ”先憂後楽”である。

北宋時代の政治家・文人であった 范 仲淹(はん ちゅうえん 989-1052)は、『岳陽楼記』の最後で、「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」すなわち 「天下の憂いに先んじて憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」 と、人の上に立つ者の心構えを説いた。

うがった見方であるが、お役所が地名に 「園」 と付けなかったのは、庭園の後楽園があまりに有名なのと、もうひとつ まるで私企業の宣伝をしているようになると考えたためではないだろうか? |

|

|

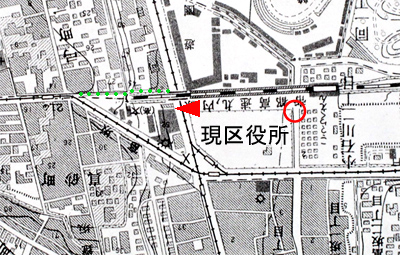

谷端川(小石川)最後の区間は、江戸時代 には水戸徳川家の広大な上屋敷であったが、維新後は そのほとんどが陸軍の砲兵工廠となった。

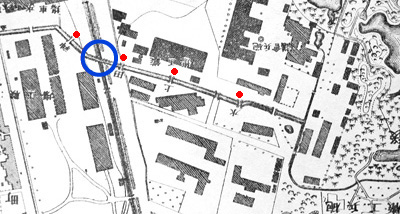

1909年(明治42年)の地図では 直線化された川があるが、7年後の 1916年(大正5年)では暗渠化されて、破線で表されている。

1935年(昭和10年)に砲兵工廠が移転した後、現東京ドームの前身である(株)後楽園スタヂアムが払い下げを受けた。 一部は文京区役所や礫川公園などとなっている。 |

|

|

|

|

|

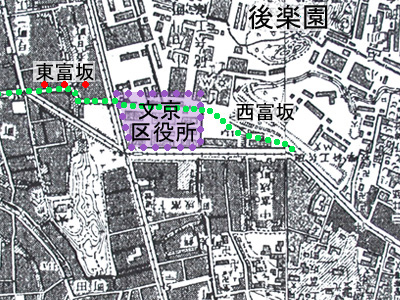

後楽では 小石川(谷端川)の話だけでなく、東側の坂が中心になる。

まず 東西の旧富坂、特に 東富坂について、詳しく見てみたい。 |

|

|

旧 東西の 富坂 1909年(明治42年)測図 |

|

| 東 |

|

西 |

|

日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 / 早稲田と上野を合成 |

|

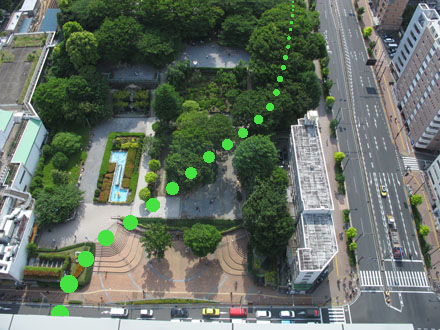

上野広小路から春日町まで 市電が開通したのが1908年(明治41年)で、この時に今の春日通りが造られた。

昔の地図と現在の地図をにらみ合わせると、旧道は現在の区役所の中を通っていた。 礫川公園を見下ろすと こんな感じだろうか。 |

|

|

|

旧西富坂の およその位置 (川の右側) |

| 旧小石川の位置 ← |

|

|

|

|

|

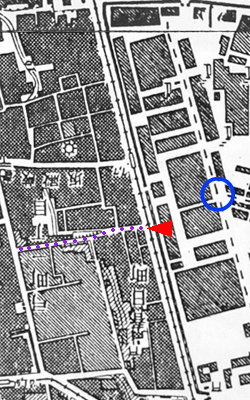

旧 東富坂 の変遷 |

|

| 東 |

|

春日通り開通前

五千分の1/第四号 東京北部

1883年(明治16年)測量

/参謀本部陸軍部測量局

○が (仮称)旧富坂橋

|

|

|

|

| 「本当の」旧東富坂 入り口 ▲ |

奥まで道が続いているが・・・ |

|

現在は 行き止まり。 原因は地下鉄開通。 |

|

|

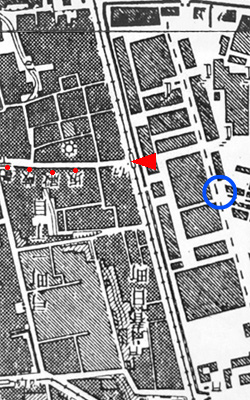

↓ 25年後の 旧東富坂 |

|

| 東 |

|

1907年(明治40年)頃

春日通り 開通

一万分の一/上野

1909年(明治42年)

測図

サイズ :400×300 |

|

|

↓ 約 50年後の 旧東富坂 (現在とほぼ同じ) |

|

1954年(昭和29年)1月

丸ノ内線 池袋-お茶の水 開通

一万分の一/上野

1956年(昭和31年)修正測図

データサイズ : 400 × 300

|

|

西 |

|

北 |

|

|

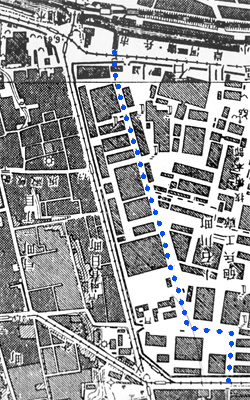

文京区では、丸ノ内線の南側に新しく作られた坂を「旧東富坂」としている。

地図には・・・・・で示した。 確かに 一部は 同じ位置である。 |

|

|

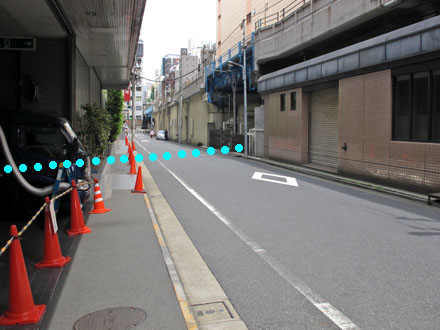

| 「現在の」 旧東富坂 (川の左側の景色) |

|

|

|

|

白

山

通

り |

|

← ○ |

川からは見えない。 元の道と地下鉄のルートが重なったため、現在の「旧東富坂」は、ほとんどがその建設時に新しく作られた道である。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 中央付近の 一番急な所で 約 8度。 |

|

|

|

|

|

|

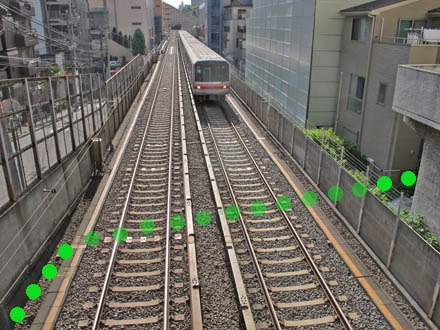

| 坂道は トンネル出口付近で雁行していた |

|

|

ここがトンネル出口 |

| 右の地図で、路地▼から北を見たところ。 電車の向こうのマンションが斜めに建っているのが、坂の名残である。 次の写真は トンネルの上から。 |

|

|

|

|

|

| 旧東富坂の説明版 |

|

|

| 区の説明版、裏には珍しく 大きな字で「旧東富坂」の文字。 「新東富坂」と間違えないようにするためだろう。 説明の内容は「富坂」とは 設置年代が異なり、参考にしている出典も違う。 |

| 昭和20年代の柵 |

|

|

| これは 右の物よりも、少し新しそうだ。 |

|

|

|

| 丸ノ内線のトンネルと 旧東富坂 |

|

| 北 |

「とび坂は小石川水戸宰相光圀卿のうしろ、えさし町より春日殿町へ下る坂、元は此処に鳶多くして女童の手に持たる肴をも 舞下りてとる故 とび坂と云う」と 『紫一本』にある。 転じて富坂となった。

また、春日町交差点の谷(二ヶ谷)をはさんで、東西に坂がまたがって飛んでいるため 飛坂ともいわれた。

2000年3月 |

むかし、文京区役所があるあたりの低地を二ヶ谷(にがや)といい、この谷をはさんで東西に二つの急な坂道があった。

東の坂は木が生い繁り、鳶がたくさん集まってくるので「鳶坂」といい、いつの頃からか、「富坂」と呼ぶようになった。(『御府内備考』による) 富む坂、庶民の願いがうかがえる呼び名である。

また、二ヶ谷を飛び越えて向き合っている坂ということから、「飛坂」ともいわれた。

明治41年、本郷三丁目から伝通院まで開通した路面電車の通り道として、現在の東富坂(真砂坂)が開かれた。それまでは区内通行の大切な道路の一つであった。

文京区教育委員会 1988年3月 |

| (実際の設置年月の表示は 和暦) |

|

|

|

|

|

|

|

| 丸ノ内線の ガード |

後楽園 架道橋 |

|

暗渠と交差する形で丸ノ内線が通された。

暗渠の上に柱を立てるわけにはいかず、架道橋(ガード)となったもの。 |

|

|

|

|

| 架道橋のスパン(支間)は 16m70。 現在 地下を通る雨水幹線はRC造で、サイズは 440×330 だったものが、ここから 430×455cm

と 深くなる。 |

|

|

地図の暗渠の方向と同じように、線路とは直交せずに斜めに架かっている。 後楽園のビルも 暗渠を跨いでいる。

そして ビルの向こう側の遊園地内には、暗渠の上に建物が建っていない。 |

|

|

| 参考資料:東京理科大学の資料 より |

|

原資料:竹中工務店「建築と技術」

|

|

| 後楽園遊園地 |

|

| 後楽園架道橋 |

|

|

| 1921年(大正10年)の状態 |

|

| 北 |

| 砲兵工廠の敷地内は すでに暗渠化されていたが、当然 その上に建物は建っていない。 |

|

|

|

|

|

|

東京砲兵工廠は陸軍の兵器製造所で、水戸藩の上屋敷跡では 1871年(明治4年)に操業を開始した。 1883年(明治16年)の地図では 敷地内には 6つの橋

○ があったが、市民は入れない場所だったし、橋の名前も見あたらないので省略する。

旧陸軍作成の一万分の一地図から、砲兵工廠内の小石川は 1909年(明治42年)~1916年(大正5年)の間に暗渠化されたことがわかる。 |

|

|

|

|

ハイライトは後楽園から流れ出た「神田上水」と「小石川大下水」との立体交差である。 (右図 ○印) ヨーロッパ各地では石造りの水道橋が多いが、日本の上水は露天掘りによる開削が多く、最後の市中では地中埋設が多かった。

文京区関口の大堰で取水された「神田上水」には、二カ所の立体交差があり、もうひとつは「神田川」そのものを渡る「万年樋」であった。 (別項で記述する)

|

|

上を流れる「上水」 |

|

|

↑ 南 後楽園↓ |

|

←

東 |

|

←

神田上水 |

|

(谷端川)小石川大下水↑ 北 |

|

|

下を流れるのが「下水」 |

|

| 小石川を再現 |

|

| ラクーアは暗渠を跨いでいるが そのほかの部分には建物は無く、噴水が設けられた細長い池が造られている。 もちろんホテルも暗渠を避けている。 |

|

|

| 砲兵工廠 |

北 |

1883年(明治16年)測量

/参謀本部陸軍部測量局 |

| 神田上水は 1901年(明治34年)まで使われる。 |

|

|

|

|

| 砲兵工廠内の橋は省略するが、川の左手(東側)には本郷台地への坂がたくさんある。 これは省略することができない。 |

|

|

| 「新坂」 入り口 |

|

| 次は壱岐坂かと思いきや、その坂下左に道があり、今回初めて歩いた。 |

| 川の左手の風景 |

新坂は「階段」! |

緩やかなスロープで始まる。

|

自転車を押すためのスロープ付き。

階段の角度は 急な所で 約 17度。 |

| 階段の先も緩い坂 |

|

|

階段の上から見下ろす

|

1923年(大正12年)9月、関東大震災が発生。

帝都復興院総裁 後藤新平が中心となった「震災復興計画」で、昭和初年に新壱岐坂ができた時に、新坂に階段が造られたようだ。 それまで 恐らく相当な急坂だったものを、道路の形を少し変えて 途中を階段としたのだろう。

現在の階段は 変に波打っている。 以前は踏面(ふみづら:平らな部分)が大きく、歩幅が合わない階段だったものを、途中に数カ所の踊り場を設けて作り直したものだ。 |

|

|

| 新 坂 |

|

○は昔 神田上水と立体交差していた場所。新坂の別名は 外記坂。 1921(大正10年)の地図には坂に沿って擁壁があるが、「階段」は無い。

文京区教育委員会の説明板では、いつから新坂と呼ばれるようになったのかが、わからない。 |

| 『東京案内』に、「壱岐坂の北にありて小石川春日町に下るを新坂といふ」とある。 |

とあるが、『東京案内』というタイトルの本は 明治期だけでも複数有り、特定できない。

一方、外記坂(げきざか)の由来は、 |

| 『江戸切絵図』1853年(嘉永6年 尾張屋清七版)によると、坂上北側に内藤外記という旗本の大きな屋敷があり、ゲキザカとある。 新坂というが、江戸時代からあった古い坂である。 |

| しかし 江戸時代 といっても、嘉永6年 はペリーが浦賀に来航した年で、明治維新まであと15年。 幕末である。 |

| 昭和5年 の新坂には「階段」 |

|

| ○が階段。 カーソルをのせると 大正10年の地図を表示する。 |

|

|

|

|

場所は前後するが、1921年(大正10年)の基準地図に従って、壱岐殿坂(文京区の表示は ”壱岐(殿)坂” )を 先に見よう。

|

|

| 壱岐殿坂 |

|

|

← ◀ |

| 新壱岐坂よりも南側 水道橋寄りに残っている。 これが下半分。 関東大震災の復興計画で造られた「新」壱岐坂は、旧壱岐殿坂の中央を斜めに横断する形で計画された。

(次の地図 参照) |

|

| 旧壱岐坂(・・・) と 新壱岐坂(太い黄緑色) |

|

|

→ 後楽園

地図サイズ

400 × 300 |

| 1921年(大正10年)の地図に加筆。 濃い黄緑が 新壱岐坂。 |

|

右側に載せている地図とは縮尺が異なり、広い範囲を示している。

広い道路がT字路となっていたのでは 渋滞が起きてしまう。 どこまでも繋がっていないと意味がない。 元の壱岐殿坂の位置に造らなかったのは 傾斜の問題もあるが

、恐らく、まっすぐ西に伸ばすと 後楽園庭園のど真ん中を突っ切るためだろう。 計画された道は 後楽園の北の端を迂回している。 |

| 壱岐殿坂の坂上から 下を見る |

|

| 撮影場所は、前掲地図に ▲で示した。 |

| 壱岐殿坂を横切る 新壱岐坂 (坂下を見ている) |

|

| 注意せずに見ると、真正面の路地が坂の続きかと思ってしまう。 |

|

|

旧壱岐坂は ここで少し折れ曲がっていたので、▼の路地が正解。

あるハンディータイプの地図では、左側の道を間違って「壱岐坂」と明示している・・・。 |

|

|

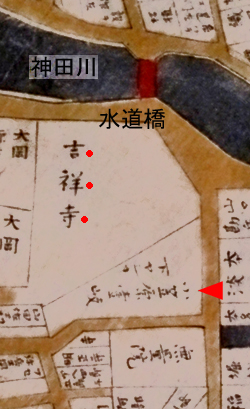

| 壱岐殿坂 |

|

文京区教育委員会の説明板 |

| 壱岐坂は御弓町へのぼる坂なり。彦坂壱岐守屋敷ありしゆへの名なりといふ。按に元和年中(1615~1623)のほんごう図を見るに、此の坂の右の方に小笠原壱岐守下屋敷ありて吉祥寺に隣れり。おそらくは此小笠原よりおこりし名なるべし。

(改撰江戸志) |

| 元和 といえば、江戸時代の初期も初期、幕末に近い「切り絵図」には影も形もないため、どの場所だったかは不明。 |

と書いていたが、江戸博物館で『正保年間江戸図』(1644 ?)に載っているのを見つけた。

正保 は 1644 - 47 年であり、神田上水が作られたころ である。 |

| 小笠原壱岐 下ヤシキ |

|

| 『正保年間江戸図』 より |

| 上図の 部分拡大 |

|

|

|

|

|

| 新壱岐坂 |

|

|

← ◀ |

関東大震災の復興計画で造られた新壱岐坂は、1930年(昭和5年)の地図では砲兵工廠の手前の白山通りまでができていた。

坂の途中に教育委員会の説明板があるが、裏側には「新壱岐坂」の大きな文字が書かれている。 |

|

| 坂は緩やかなため、打ち放しコンクリートで新築なった東洋学園大学の植え込みは、傾斜なりである。 |

|

|

| 昭和5年 の新壱岐坂 |

|

| 地図サイズ 250 × 400 |

|

|

|

|