| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 9 後楽一丁目 後半 |

|

|

| Top に 戻る |

|

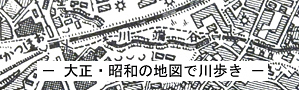

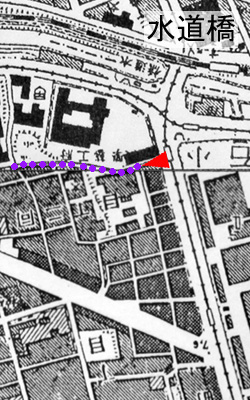

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

|

| 「金比羅坂」 登り口 |

|

| 正確には金刀比羅裏坂。 現在は写真の右手に位置しており、その裏にこの坂がある。 |

| ミニ こんぴらさん 1883年(明治16年). |

|

|

西 |

| 1883年(明治16年)測量 五千分の一地図/参謀本部陸軍部測量局 |

|

右の地図とはスケールが違う。

本郷台の細長く突き出した尾根に階段を設け、香川県琴平の本社 金刀比羅宮を模していた。 道路からお宮までの高さは 約 13m。

(右の地図に合わせて、上下を逆にしている。) |

| ちょっと 急坂 |

|

| 部分的だが 8度のところが。 |

| 讃岐金刀比羅宮 分社 |

|

|

現在は、わずか 13段で

お参りできる。 |

|

|

| 仮称 金比羅坂 |

|

| 1921年(大正10年)の時点では、金刀比羅神社○は 神田川に面していた。 |

| (左の詳細図参照) |

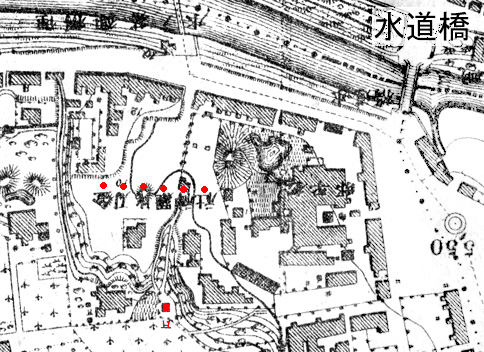

| 昭和31年 の地図 |

|

| 1930年(昭和5年)の地図では 一度別の場所に移ったのだが、戦後 1956年(昭和31年)の地図では 現在の場所○ となっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 坂下から |

|

|

撮影場所は、右の地図に ▲で示した。 |

| 坂の途中から下を見る |

|

| 普通の坂 |

|

| 斜度は 約 7度。 (カーソルを乗せるとスケールを表示) |

| 大正? あるいは 昭和の手摺り |

|

|

| 両側の敷地は広い範囲で水平に整地されているので、部分的に 両側が低いところができ、当時作られた手摺りが残っている。 |

|

|

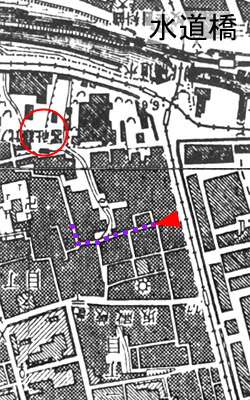

| 忠弥坂はまだ無い! |

|

| 北 |

| 1921年(大正10年)/国土地理院 |

文京区教育委員会の説明板 |

坂の上あたりに丸橋忠弥の槍の道場があって、忠弥が慶安事件で捕らえられた場所にも近いということで、この名がつけられた。

道場のあった場所については諸説がある。 (以下略) 成元年3月 |

と、普通に読むと 昔からあった坂ともとれる文章である。 坂名も由緒ありげだ。

ところが、(仮称)金刀比羅坂の項で左側に載せた明治の五千分の一地図でもわかるように、ここはもの凄い崖地に 旧 金刀比羅宮の祠があったところで、道はなかった。

1925年(大正14年)の地図にもまだ金刀比羅宮が残っており、坂は無いようだ。

1930年(昭和5年)の地図には明らかに坂ができている。 震災後の道路整備の一環で、町屋だったところを立ち退かせて道を作ったようだ。 |

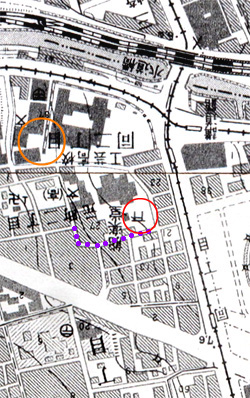

| 忠弥坂 |

|

| 北 |

| 1930年(昭和5年)/国土地理院地図 |

| 地図サイズ 250 × 400 |

|

|

|

|

| 仙台橋があった場所 |

|

| 水道橋駅から 川上の後楽園遊園地を見る。 |

小石川(谷端川) 最後の橋。 現在の外堀通りに架かっていた。 江戸時代初期に掘られた放水路である神田川に注ぐ、そのすぐ手前である。

仙台の由来は、放水路の工事を担当した仙台藩主 伊達政宗に由来する。

Wikipedia によれば、徳川秀忠の命を受けた正宗が、現在の飯田橋駅近くの牛込橋から、秋葉原の先の和泉橋までを担当したため、この付近を特に「仙台堀」、「伊達堀」と呼ばれたという。

神田川開削以前は小石川がそのまま南下して、神田小川町の町名の由来ともなっていた。 神田川ができてから ここから川下は消滅して、反乱の危険も無くなったことだろう。 |

| 1930年(昭和5年)にここを撮った写真がある。 Wikipediaの砲兵工廠の写真で、やはり水道橋駅から砲兵工廠の正門を中心に撮影したしたもの。 前掲写真よりは 左側を含んだ範囲を写している。 |

| 東京砲兵工廠 1930年(昭和5年) |

|

| Wikipedia より |

コンクリートの橋が架かっている。 幅は 15メートル といったところか。

工廠内は暗渠だが、塀の手前に反対側の欄干も残っている。

現在よりも土手が緩やかなのは 河岸の幅があるためで、道路が広げられ、 岸辺に建物が建てられた。 水面の位置は東京湾と変わらないので、今と変わっていないはずである。 護岸が現在のように

高く垂直になったのはいつのことか。 |

|

|

| 仙台橋 |

|

| 1921年(大正10年)/国土地理院 |

| 市兵衛河岸は 水戸家の荷揚げのために整備されたものだろう。 |

| 近代の二代目? 仙台橋 |

|

| 1930年(昭和5年)/国土地理院地図 |

| 道路が広げられて河岸の幅が狭くなり、水路の角度も変わっている。 左のWikipedia の写真は 道路拡張前の写真だろう。 |

|

|

|

|

|

|

|