| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 千石 その1 |

|

|

地図・空中写真は国土地理院よりコピーを

購入済み。 すべて著作権は切れている。

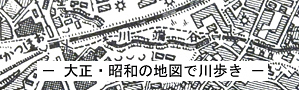

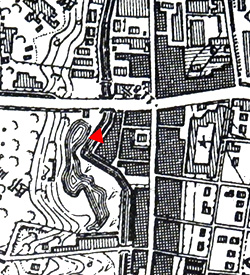

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

|

| 文京区境から 猫股橋まで |

|

撮影は おもに 2011.12.6 |

| 豊島 - 文京 区境 |

|

昔の橋を渡った所から 文京区となる。

この先 150mほどは、川に橋が架かっていなかった。 |

|

Top に 戻る |

| 『旧谷端川の橋の跡を探る』(1999)によると、元は「一本橋」と呼んでいたものが いつの頃からか 「いちもくばし」 と呼ばれるようになったとか。 別名は「猫股橋」の上流にあるので、「かみねこまたばし」。 |

| 橋の位置は公園の向こう側 ▼で、谷端川は茶色いタイル張りのマンションに沿った、直線だった。 下水幹線である「千川幹線」は、道路なりに右にカーブして千川通りに出ている。 3.6

m X 2.52 m。

暗渠化された当初は元の川のままの道だったが、いつのときか、共同印刷通り(千川通り)に出やすくするために斜めの道がつけられ、三角地帯は児童公園となった。(右の地図で

変化がわかる) その時までは 旧谷端川の下に下水幹線があったのかもしれない。 |

| 橋の位置から 左側の坂を見る |

|

橋の位置から 右側を見る |  | ← ○ →

左 右 |

|

| (仮称)丸山坂 ← 砂利場坂 |

|

ここも すぐ千川通り。 |

(仮称)丸山橋 の由来は、付近一帯が「丸山町」だったため。

少なくとも明治の初めにはあった坂道である。 名前があって当然だと思うのだが、付近の人に聞いても 坂の名前を知らないという。 無いならないで 新しく付ければよいのに! 名前が無くとも歩くのに不自由はしない という事か・・・。 |

|

砂利場坂 上部 |

砂利場坂 中間部

|

長い坂なので傾斜はきつくなく、中間部で 約6度。 |

| 坂名入りの案内図 |

|

| 後になって 砂利場坂の名を見たのは、文京区が根津神社境内に設置した地図である。 2012年 初詣後、早速の御利益であった。 文京区内の主な坂名がある。 区が各戸に配布している地図には 同じく坂名が記入されていた。 ということは、付近の人も目にしていた可能性がある。 |

|

|

「谷端川」は旧小石川区(現文京区)にはいったあたりから「小石川」と呼ばれた。

その由来は川底に小石が多かったからということで、「礫川」とも表記された。

大塚駅付近では谷端川によって浸食された「武蔵野礫層」が崖地に露出し、川底は「東京層」となっている。 大塚駅より下流のこの付近では、東京層の下の「東京礫層」が露出して小石が多かったのだ、と解釈している。

■命名の由来

「砂利場」の由来は、坂下付近が特に石が多かったためであろう。 砂利は城壁の裏込めなどの骨材として重要であり、付近に大きな池があったのは、砂利の採取場だった可能性もある。 以上はあくまで勝手な推論である。

「砂利場坂」の名では 高級住宅地には不似合いであり、住民も使いたくなかったのだと想像される。 |

| 橋があった位置を振り返って見る |

|

| T字路に橋があった。 上流(大塚方向)を見ている。 |

1869年(明治2年)に多くの武家地を合併して作られた町名で、当初は「小石川丸山町」。 文京区の旧町名案内によると、1710年に町屋が開かれ、台地の上では火の番役の武士が多くいたので、「小石川火の番町」と言った。

■命名の由来

丸山町の町名由来ははっきりしないそうだ。 明治期には広い範囲が丸山町だった。 台地の上は平らで、渋谷の丸山町のように一部だけが山のようになっている地形ではないため、その理由や具体的な場所は思いあたらない。

「ある場所」から台地側を見ると、丸い山の形が見えたのだろう。 |

|

| 特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行 |

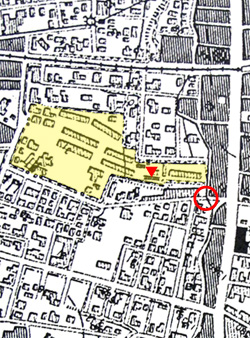

| 一木橋 |

|

| ここでは昔からの道が千川大通りとなる。 |

| ↓ |

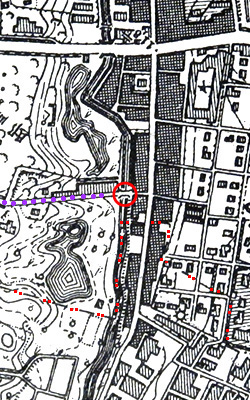

| 暗渠化後 1937年(昭和12年) |

|

| ↓ |

| 道路変更後 1956年(昭和31年) |

|

|

|

|

|

|

終戦時まで残っていた 旧川崎邸の緑地に、1956年(昭和31年)の地図ではアパートが建てられている。

現在は1966年(昭和41年)に設立された「東京都住宅供給公社」の管理下にある「丸山町住宅」である。 傾斜地を含めて 台地の上下に跨っており、8棟の4階建て集合住宅が建設された。 上段の6棟は近年に建て替えられて、モダンなデザインの「コーシャハイム千石」となっているが、下段の2棟「丸山町南住宅」は昔のままである。

敷地は常時開放されていて、上下をつなぐ階段 ▼ も一般の通行が可能となっている。 |

|

奥まで続く階段

|

階段上部

|

|

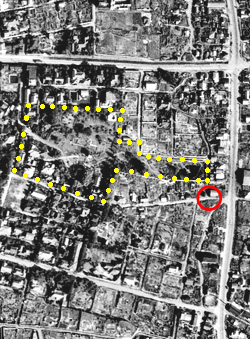

| 終戦後の様子 1947年(昭和22年) |

|

| 国土地理院/撮影は米軍 |

| ○印は 前掲の 一木橋 |

| ↓ |

| 丸山町住宅 1956年(昭和31年) |

|

|

|

|

|

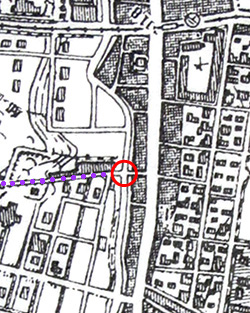

4ha近い広大な敷地であった川崎邸。 1854年(嘉永7年)『巣鴨邊絵図』では池田甲斐守の屋敷地 となっている。

丸山住宅の建設は戦後であったが、その南側部分(右の地図では上側)は1929年(昭和4年)から 昭和12年の間に宅地化された。 |

| T 字路 (川の時は道はなかった) |

|

|

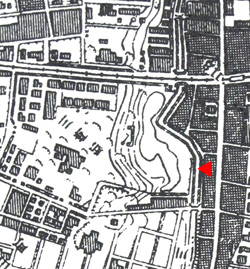

| 川崎邸分譲前 1929年(昭和4年) |

|

| この時点でも不忍通り沿いの一部が宅地に。 |

| ↓ |

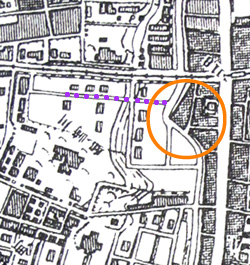

| 川崎邸の一部分譲 1937年(昭和12年) |

|

|

| 緩い坂で崖に突き当たる |

|

崖の上はコーシャハイム千石。 |

コンクリートのもの凄い絶壁!

|

| 崖の上からの眺め |

|

|

▼が旧谷端川。

超高層マンションならこの程度の高さなど

問題にならないが、急な階段を登って上に

立つと、すがすがしい気分になる。

眺めは良いが、風の時は凄そうだ。

|

|

|

|

|

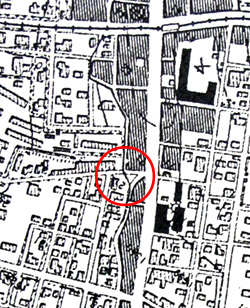

ここまで 川に特有の小さなうねりは当然あったが、直角に曲がるような大きな蛇行は珍しい。

1909年(明治42年)の地図では家が少なく、川の曲がりは緩やかだった。 家が建てこんできた時に川の流れを修正したものだ。 |

|

① 最初の曲がり角 |

③↓ |

②← まっすぐ行けば不忍通り |

今度は右へ →④ |

|

|

左側が高台で、宅地にするために坂が作られた |

|

⑤↓ |

|

| 急な蛇行 |

|

| ↓ |

| (仮称)川崎坂 1937年(昭和12年) |

|

坂全体を入れるために、前図とは

スケールが違う。 |

|

| (仮称)川崎坂 |  | | 川の左側。 坂の途中に直交する横道があるため、波打っている。 |

|

|

⑥↓ 行き止まり? |

|

⑦←歩行者専用歩道で、不忍通りに抜けられる。 |

| 川の跡なのに上り坂となっている。 その訳は猫股橋で・・・・。 |

|

| 猫股橋へ |

|

|

|

|

|