| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 千石 その2 |

|

|

| Top に 戻る |

|

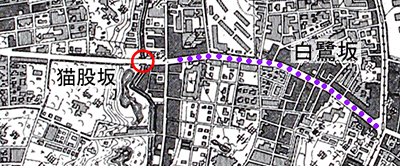

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

|

|

|

撮影は おもに 2012.1.4 |

|

|

猫股橋があった場所 (坂上側から) |

坂上

から |

→ ○ → |

|

|

|

奥に見える氷川下(現 千石三丁目)の交差点から 少しのぼった位置にあるが、元はもっと低く、市電を通した時か暗渠化時に坂の勾配を緩くしたものだ。 |

|

|

| 特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行 |

| 猫股橋 |

|

| 猫股橋の名前の由来 |

大昔は木の根の股で橋を架けたので「根子股橋」と呼ばれた。

昔この辺りに狸がいて、夜な夜な赤い手拭いをかぶって踊るという話しがあった。 ある夕暮れ時、大塚あたりの道心者(少年僧)が、食事に招かれての帰りに橋の近くに来ると、草の茂みの中を白い獣が追ってくるので、すわ

狸か、とあわてて逃げて千川にはまった。 そこからこの橋を「猫貍橋」と呼ぶようになった。 猫貍とは妖怪の一種である。 『続江戸砂子』 |

| 別名 狸橋、猫股橋、猫又橋。 |

| 文京区教育委員会の文章を参考に |

|

| 猫股橋があった場所 と 猫股坂 (氷川下交差点から) |

|

|

|

← ○ ← |

坂下

から |

| 前掲の、 橋の手前の小公園が上り坂になっているのも、道が嵩上げ ・盛土されたためである。 |

|

|

|

|

|

曲線で下が太くなった 変わった形の親柱。 机の脚のデザインにも使われる「猫足」を意識したものなのだろう。

1918年(大正7年)にコンクリート製の橋が竣工した後、1934年(昭和9年)に暗渠化されたため、使われた期間はわずか 16 ・7 年。 橋の工事責任者が自宅に保管してあったものを、のちに区が記念碑とした。 |

|

|

|

|

|

|

不忍通りが通された時期の地図を比較してみよう。

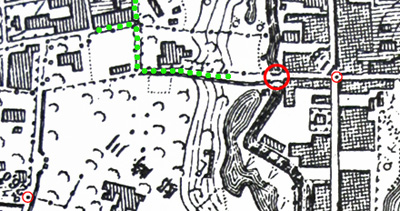

| 旧猫股坂 の状態 1916年(大正5年) |

解 説 |

|

○ : 道路の標高 11.8m と 26.0m

以後も変化無し |

| ○ |

: 猫股橋 |

| ・・・ |

:昔からあった道(一部のみ表示) |

不忍通りはまだ無く、崖を登る細い道(旧猫股坂)があった。

橋付近の道は、川のレベルと大差はなかったと思われる。 |

| ↓ |

|

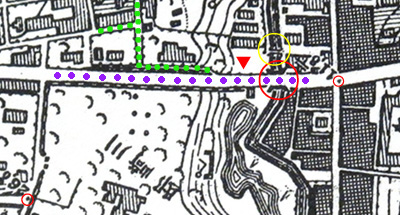

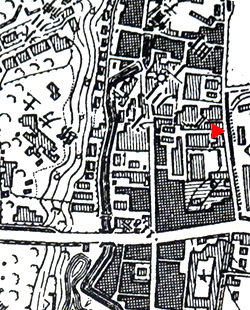

| 道路開通 1921年(大正10年)第二回修正測量 |

|

|

切り通しの形で広い不忍通りがつくられ、猫股橋は架け替えられた。

元からあった坂は、通りの南側(図では上側)に残された。

交差点の標高は変わっていないが、道がなだらかにされたために、橋の部分は周囲のレベルよりも高くなった。 元のレベルの敷地▼に出入りするために、黄色い○印に小さな橋が架けられている。 また 川沿いに道が作られた。

|

|

|

| 現在も残る旧猫股坂 ・・・。 |

|

|

文京区教育委員会が設置した 猫股坂の説明板には、不忍通りが開通した時期を なぜか1922年(大正11年)頃としている。

旧谷端川のたもとに保存されている親柱には「月三年七正大」と刻まれており、橋の説明板にもそう明記されている。

橋が竣工したのが 1918年(大正7年)であり、大正10年の地図でも道ができている。

こんな初歩的なミスがあるのか、それとも何か訳があるのか と心配になる。 |

|

|

| 布積みの石垣と コンクリートの柵 |

|

|

急だった旧猫股坂は 約 10度。

石垣は不忍通り開通時に作られたもの。

少し前、と言っても 戦前まで?は 60cmの高さで 横パイプ2本の手摺りで済ませていた。

現在の考えでは危険きわまりないが、「自己責任」で身を守っていたといえよう。

なお 新しくできた猫股坂の勾配は約 4度 |

| ↓ |

|

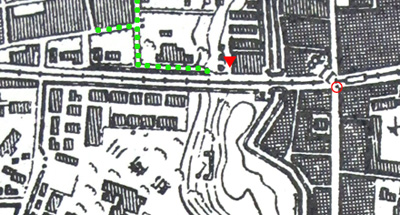

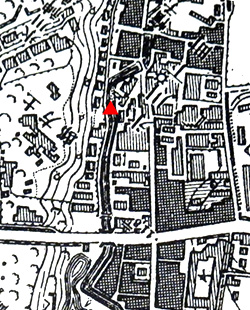

| 市電開通後 1929年(昭和4年) |

|

|

市電20番(神田須田町-江戸川橋)がこの部分で延長開業したのは、1928年(昭和3年)。

猫股橋の南側の道は 川の両側とも直接不忍通りに行けるように嵩上げされた。

橋の袂から道が続き、前掲の小さな橋は無くなっている。 |

|

|

▼の場所では、元のレベルと新しい坂との関係を見ることができる。

| 坂と ▼の場所とのレベル差 |

|

|

左の写真、物置の後ろにある大谷石の壁が、不忍通り建設時に作られたもの。

ここでの高さは 4m弱 ある。 不忍通り整備以前は、こんなにはなかったはずだ。

右の写真で車が見える所が 不忍通り。 その向こうが川の位置。 |

|

|

|

|

|

|

| 小公園に 「猫股」の名前を残した施設がある。 |

| 上流を振り返った写真 |

|

|

| 猫又橋際公衆便所 |

|

|

|

|

|

|

|

白鷺坂 |

川を挟んで猫股橋に相対しているが、名前も両極端で 方や妖怪名、こちらは優雅な鳥の名前である。

由来は不明だが、坂のすぐ右側にあった伊達の屋敷には白鷺が棲んでいたかも知れない。 |

|

|

↙ 北方向 谷端川上流 |

|

| 白鷺坂 (氷川下交差点から、川の右側の坂) |

|

|

|

|

|

|

| 文京区千石 二丁目へ |

|

|

|

| 巨大な壁 (左側の景色) |

|

|

| 旧土方邸に建つマンション |

|

|

|

|

|

| 川の右側(西側)は緩やかな傾斜で小日向台となっている。 戦後の区画整理で 東京教育大学(現筑波大学)横に新しい道が作られた。 時期は不明。 |

|

| 大谷石による擁壁。 道ができる前は宿舎が並ぶ平地だった。 斜度 約 2.5度 |

| 1947年(昭和22年)8月8日 米軍撮影 |

|

雨あられと落とされた焼夷弾。 敗戦2年後に撮影された写真で建っている家は、焼け残ったものか 復興したものか・・・。

カーソルを乗せると新しい坂が表示される。 |

|

|

| (仮称) 桐坂 |

|

命名の由来は現 筑波大学附属小学校の敷地に植えられた「桐の木」。

高等師範学校の校章が「五三の桐」であるために植えられたもので、花時には坂道にも花が落下する。

坂が「切り通し」で作られたことも掛けた。

|

| 筑波大学 |

附属小学校 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 崖から離れる川 |

|

| 予備知識なしに歩いていると つい真っ直ぐ行ってしまう。 しかし、簸川神社への道は少しだけ登りになっている。 |

|

|

| 崖から離れる川 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|