| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 文京区 3 大塚三丁目 |

|

|

| Top に 戻る |

|

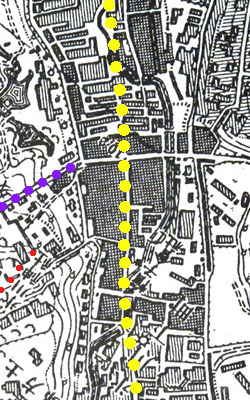

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

仮称師範下橋 から 氷川橋 まで |

|

撮影は おもに 2012.1.4 |

|

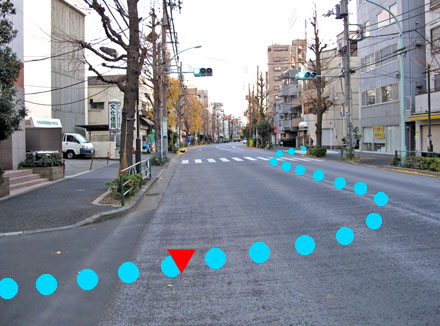

| (仮称)師範下橋 があった場所▼。 ここで橋を くぐった後左に折れて、現在の道路の右端辺りを 30mばかり、道路と平行して流れていた。 |

|

川 と 橋の位置は あくまで推定である。

大塚からここまでの谷端川は 千川通りとは離れて流れていたが、ここからもう少し先からは重複することになる。 通りは川の流れをなぞりながら、所々で微妙にカーブする。 |

|

|

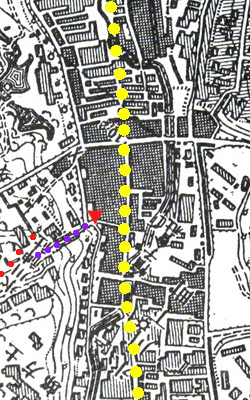

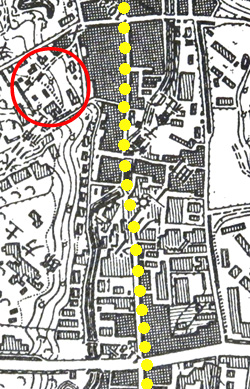

| 特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行 |

| (仮称) 師範下橋 |

|

カーソルを乗せると現在の道が表示される。

氷川神社 (現在は 簸川神社)は高台に位置し、その下に広がっていたたんぼ一帯が町場になって「氷川下町」の名前が付いた。 不忍通りの交差点(地図では下部中央)が、氷川下交差点だったので「氷川下橋」としたいところだが、次の湯立坂下の橋が「氷川橋」だったようなので、苦肉の命名である。

簸川神社とは反対側の高台に 「高等師範学校」 のちの 「教育大学、現筑波大学」 があったため。 |

|

|

|

|

|

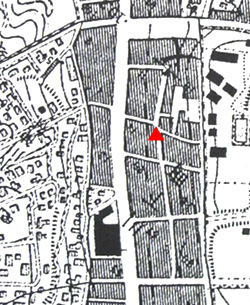

名称の由来は、昔この右奥にあった「帽子会社」である。

この地で 1892年(明治25年)12月に創業した東京帽子株式会社。 現在の名称は オーベクス(株)で、120年の歴史を持つ。 会社を設立したのは渋沢栄一らで、西洋を視察した時に見、その後は輸入して使用していた「山高帽」を国産化するためであった。 戦後 1947年に日本橋に移転した。 |

|

|

| (仮称) 帽子橋 |

|

| ・・・点「帽子会社」と記載されている。 |

|

|

|

|

| 次の橋は湯立坂下の氷川橋だが、左側の斜面に 狭くて急な「氷川坂」がある。 |

|

|

|

| 氷 川 坂 |

川の左側の風景、千川通りからは見えない。 |

坂下 ▼の位置から |

坂上から

|

| |

|

急坂である。 測ってみると、約 10度。

(カーソルを乗せるとスケール表示)

階段ならともかく 坂で手摺りがあるのは珍しい。

坂上に簸川神社の裏口(駐車場入口)がある。 |

|

|

|

| 参考 のぞき坂 |

|

|

参考までに、東京の車道で一番急と言われている 豊島区高田の「のぞき坂」はさすがで、 約 12度。

(一部だけ 14度近いところがある。)

別名 胸付坂。 |

| 氷川坂の下 |

|

|

坂下 ▼の位置から 千川通り方向を見下ろしたもので、古いレンガ塀の一部が残っている。

大正10年の地図にあった道は途中でなくなっているが、通りへは抜けられる。 |

|

| 氷川坂 |

|

坂下付近の道の様子は 現在とは少し違う。

氷川神社(現在は 簸川神社)の裏にある坂。 本来は参道横の「網干坂」に付けるべき名だが、恐らく神社が移される前から名があったので、裏手の坂に名付けたのだろう。 |

|

|

|

|

区の説明板によると、「社伝によれば、当神社の創建は古く、第五代孝昭天皇のころと伝えられ、祭神は素戔嗚命(すさのおのみこと)である。」 とある。

『古事記』や『日本書紀』によれば 在位は紀元前であり、ほとんど神話の世界。 それはともかくとして、「もとは小石川植物園の地にあったが白山御殿造営のため、1699年(元禄12年)この地に移された。」となっている。

上野国館林藩主であった徳川綱吉が下屋敷・小石川御殿(通称白山御殿)を造営したのは、1652年(承応元年)頃からで、同じく敷地内にあった白山神社は 1655年(明暦元年)に現在地に遷座している。 綱吉は1680年(延宝8年)に五代将軍に。 上記の1699年が正しいとすれば、御殿拡張のため、であろう。

氷川坂の一本南側、網干坂側に参道があり、急階段の下右手に立派な 「千川改修記念碑」が建てられている。 建立は暗渠化が竣工した年 1934年(昭和9年)の9月。 |

| 千川改修記念碑 |

|

| 参道の急階段 |

|

| 写真の撮り方で 急に見えるが、角度は 23度。 |

|

|

| 簸川神社 |

|

|

|

|

|

| 網 干 坂 |

川の左側奥の風景、千川通りからは見にくい。 |

|

| ↑簸川神社 小石川植物園→ |

| 右側のブロック塀からは 文京区小石川となる。 ↓ |

|

| もちろん一方通行路、最大斜度は 約6度。 なお、1909年(明治42年)から1956年(昭和31年)までの 6枚の「1万分の1地図」では「網曳坂」と記載されている。 「曳 ひく」の字には干すという意味・読みは無い。 理由は不明。 |

|

|

| 網干坂 アミホシザカ |

|

文京区教育委員会の説明板があり、由来として 「むかし、坂下の谷は入り江で舟の出入りがあり、漁師がいて網を干したのであろう。」

と まるで海だったかのように書かれている。

地図にも示されているように 坂下の川の標高は 10.2mであるため、例え縄文時代の「海進期」であっても付近は陸地であり、漁師がいたとしても小石川で魚を捕るしかない。

とすれば 投網や四手網を干したものだろう。 |

|

|

|

|

川の跡に戻って・・・。

現在の下水幹線は千川通りの下を走っている。 帽子会社の横を流れていた谷端川が埋められた後は、川なりの道となっていたが、戦後に区画整理されて宅地化されたために、約100mにわたって川の跡は住宅の下となっている。 |

| 文京区大塚三丁目 の裏通り |

|

千川通りの裏道を 湯立坂へと進む。 現在のこの道路は右上の地図とは異なり、区画整理後にできた。 ここは旧「東京帽子」の敷地内であった。

次の氷川橋は 文京区小石川五丁目となる。 |

|

|

| 文京区大塚三丁目 |

|

| 1937年(昭和12年)の状態 |

| ↓ |

| 1956年(昭和31年)の状態 |

|

|