| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 豊島区 南大塚 その1 |

|

|

地図・空中写真は国土地理院よりコピーを

購入済み。 すべて著作権は切れている。

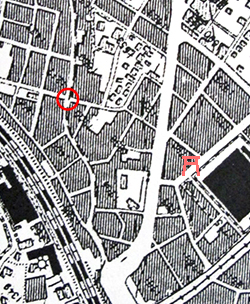

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

|

|

|

|

山手線 から 浅見坂 まで

注目点は川の跡 ・橋の痕跡だけでなく、地形 ・坂 ・ 街の変化。 そしておいしい店も。 |

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行 |

| | 現在は広い道路となり、「大塚79号架道橋」が架かっている。 |

大塚付近の ミニ 山手線史 |

| 1903年(明治36年)4月: |

日本鉄道豊島線(現JR東日本 山手線)が

単線で開通。 ただし線路敷きは初めから

2線分確保していた。 大塚駅開業。 |

| 1909年(明治42年) : |

品川-赤羽、池袋-田端間を 山手線 とする |

| 1910年(明治43年) : |

池袋-田端間 複線化 |

| 1924年(大正13年)12月: |

池袋-巣鴨間 複々線化 |

| 1934年(昭和9年) |

谷端川 暗渠化 |

|

この頃 都道436号線通称千川通りができる |

| 1977年(昭和52年)3月: |

大塚79号架道橋 開通 |

|

大塚は、王子から中山道の庚申塚を経て小石川に通じる道の途中にあり、古くから人が往来していた。 このため1903年(明治36年)に 池袋・大塚・巣鴨の各駅が開業した後、池袋よりも先に発展した。

明治末に開通していた 「王子電気軌道」の王子-大塚間 と、山手線の内側に新たに開通した 大塚-鬼子母神間が繋がり、別途 大塚-上野広小路の市電もあったために、大塚はおおいに賑わい、駅前には白木屋出張所、天賞堂、資生堂、高島屋10銭ストアなどもあった。

1916年(大正5年)の地図を見ると、池袋と大塚の市街化の違いが際立っていたのがわかる。 |

| 1916年(大正5年)修正測図の地図 (400×204ピクセル) |

| | 池袋駅 巣鴨監獄 大塚駅 |

|

|

|

| アーチカルバートで横断 |

|

スケールは m (元の地図は1万分の1)

この部分の山手線は築堤(盛土)である。

|

|

|

|

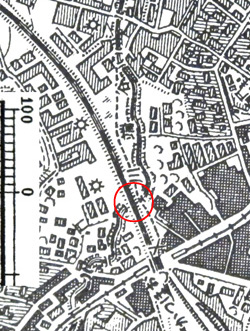

| 大塚三業通り 入口 |

|

| 横断歩道↑あたりに 「姿見橋」が架かっていて、橋が三業地への入口だった。 |

「三業地」とは、芸妓屋(芸妓を登録・管理する)、待合(お茶屋)、料理屋(割烹・仕出屋)の「三つの業種」が集まった地区のことで、いわゆる花柳街である。 大塚に正式な芸妓組合と料理組合ができたのが

1923年(大正12年)、三業地として認可されたのが 1924年(大正13年)で、右側に掲げている基本地図 大正10年の3年後だった。

踊りの稽古をする練舞場があり、最盛期には三業地の芸妓の人数が 600人だったとか! 昭和30年代までは賑わっていたが、現在はひっそりとしている。 |

|

|

|

| 姿 見 橋 |

|

| 大塚駅から山手線沿いに小道(破線)があり、谷端川に橋が架かっている。 |

| ↓ |

| 1923年(大正12年)に「二業地」ができて、はっきりとした道となる。 |

| 1929年(昭和4年)の姿見橋 |

|

| 線路は複々線となり、1928年「王電」が山手線をくぐる |

| なお、昭和4年に麹町の「川流堂」が発行した『東京府北豊島郡巣鴨町全図』その他の地図では、三業地ではなく「二業地」となっている。 待合組合は 少し遅れてできたためか。 |

|

|

|

|

| Y 字路 |

|

| 右側が谷端川。 こんな Y 字路は、後から川が道になったればこそ。 |

|

|

| Y 字路 |

|

|

|

|

|

|

な べ 家 (川の右側の景色) |

|

|

|

開業は1935年(昭和10年)という「江戸料理」のなべ家。 大塚三業地の料亭のまさに老舗である。 ミシュラン2011 星ひとつ。 季節のコース料理のみで値段も高いので敷居が高く、私は一度だけ。

写真には写っていないが、この向かいの寿司屋「鮨勝」もおいしい。 握りが 1,500円 からで、コストパフォーマンスはこちらが上。

|

|

|

| 1937年(昭和12年)のなべ家の路地 |

|

なべ家が開業して間もない時期の地図。

すでに川は暗渠化されて道路となっている。 |

|

|

|

|

|

1m程度の段差 (川の右側の景色) |

|

|

|

|

|

|

| 川の右側の段差 |

|

川の右側(ここでは南側)の傾斜は緩やかなのだが、この付近では道路との高低差がある所が多い。

道路に階段があることはないが、行き止まり路地の奥、敷地内、建物内などに多くの階段が見られる。 |

|

|

|

|

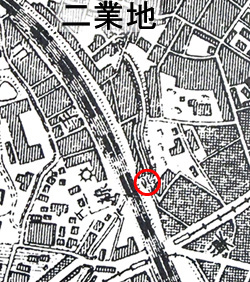

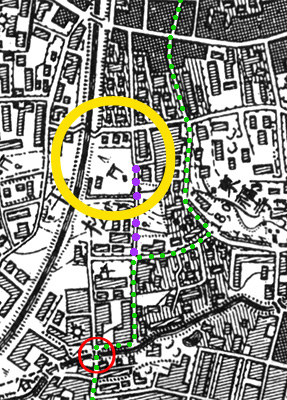

見返り橋 があった場所。 ここには2つの橋があった。 駅に戻る道筋としては手前の ▼印が「見返り橋」で、三業地からの帰りに渡る時に 振り返って見る橋、という歓楽街によくある名前である。

道路は下流に向かって一方通行。 右の路地が元からあった道で、地図に緑の点線 ・・・・ で示した。

1929年(昭和4年)の地図では、道が広くなって橋 大きな○印 が架け替えられているのがわかる。 |

|

|

| 見返り橋 |

|

| ↓ |

| 1929年(昭和4年)の見返り橋 |

|

|

|

|

|

|

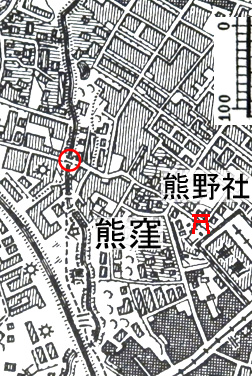

熊野窪橋 があった場所 ( + 印 )。

■命名の由来 : 都電車庫の裏に「熊野社」があり、古くからあった道を下った場所にあった橋。 熊野社の下側(低い場所)に「熊窪」の地名があったため、橋の名となった。 地名は明治42年測図の

1万分の1地図に載っている。

1828年(文政11年)発行の『新編武蔵風土記稿』には地名(小名)として「熊野窪」が載っており、「熊窪」はこれを略したものである。 |

| 交差点から 左側を見る |

|

交差点から 右側を見る |

|

← ○ →

左 右 |

|

| ほぼ平坦。 突き当たりで崖となる。 |

|

古くからあった熊野社方向の道。 緩い坂。 |

| 現在の 熊野社は 天祖神社に |

|

|

| 精巧に作られた祠。 扉が3つあるが、中央に熊野社の祭神 伊佐奈美命が祀られている。 |

|

|

| 熊野窪橋 |

|

| ↓ |

| 区画整理後の様子 |

|

| 1956年(昭和31年)修正測量の地図 |

1955年(昭和30年)頃に 都電大塚車庫付近が区画整理された時に、熊野社の敷地が道路に掛かったためか、駅近くの天祖神社境内に遷座した。

縦の広い道、都道436号(小石川-西巣鴨線、通称 共同印刷通り)は戦前からできていた。 |

|

|

|

| T 字路 |

|

| 左の位置に、踊りの練習用舞台を備えた「見番」があった。 現在はマンションとなり、その一画に「大塚三業組合」の事務所が残っていたが、2014年には看板が取り外されてしまった。 |

|

ところで 道の幅が、T 字路の手前は約9m、向こう側は約6mと随分違う。 これは手前には 暗渠化される前から道があり、奥は川だけで道が無かった、その差が反映された結果だ。

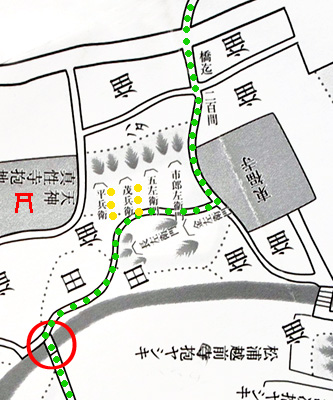

1921年(大正10年)の左の地図 に 緑の点線 で示したのが、下の図 1801年(享和元年)の『武蔵国豊島郡巣鴨村絵図』に描かれている道である。 暗渠化された1934年(昭和9年)まで 130年もの間、ここの下流には川の脇に道がなかったことになる。 |

| 高 勢 |

|

| マンションの並びにある鮨屋「高勢」は、筆者にとっては東京一の店。 営業は夜が基本だが、土曜日だけは昼もやっている。 2,700円から。 |

|

|

| 大塚三業地の 見番 |

|

| 1801年 『巣鴨村絵図』 部分 |

|

豊島区郷土資料館による書き起こし図。

掲載許可取得済み |

|

|

|

次の交差点から

|

T 字路から見た あさみ坂。

坂下までは ごく緩やかな勾配。 |

← ○

左 |

|

|

|

|

|

| 角度は 最大で 9度。 車が通る道としては急な部類だ。 上から見下ろすとよけい急に見え、自転車で嬌声をあげる人もいる。 |

|

|

|

|

| 浅 見 坂 |

|

名前の由来は人名による。 坂付近一帯が浅見さんの地所で、坂が敷地内を通されたために名前が付けられたようだ。

この道や坂は、1911年(明治44年)から1916年(大正5年) の間に作られた。

坂の上で 標高は 25m。

坂名との関係はないが、ここの旧地名「平松」の由来が判明しない。 |

|

江戸時代からこの地にあった 浅見氏の子孫に話をうかがい、浅見家の位置を確認した。 その場所を中心に坂や川の変化を確認してみた。

地図は浅見坂が垂直になるように回転している。

初めは、江戸時代後期 1801年 『巣鴨村絵図』から。 |

|

|

|

|

|

1801年 『巣鴨村絵図』 部分 |

|

|

|

|

|

|

中仙道へ |

|

|

|

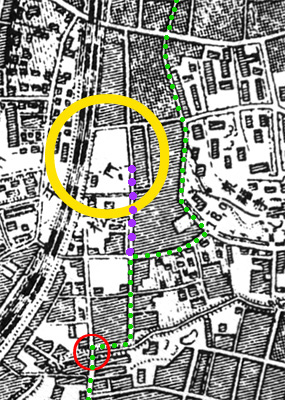

1909年(明治42年) 1万分の1 |

|

現在の

江戸橋通り |

|

|

→ |

|

|

江戸橋

通り

谷端川 |

|

熊野社へ

平兵衛、茂兵衛 とあるのが、浅見氏で、話を伺ったのは14代 平兵衛にあたる 浅見さん。 ○印は 熊野窪橋。 東福寺は1691年(元禄4年)に この地に移ってきた。 |

|

|

|

高台に大きな敷地の家(斜線部)がある。

浅見さんによると、ナラの大木があって「大楢大尽」と呼ばれていたそうで、それらしき「独立樹」もある。 坂は まだ通されていない。 |

|

|

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1916年(大正5年) |

|

|

|

|

|

敷地の中を雁行する形で道が通された。

この時点で「浅見坂」の名が付けられたのだろう。

浅見稲荷ができている。 |

|

1921年(大正10年) |

|

←

|

|

江戸橋通りに通じる道が真っ直ぐに通された。 敷地西側に擁壁ができているが、大きな家はなくなってしまったようだ。 |

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1929年(昭和4年) |

|

|

|

|

|

山手線が複々線になり、古くからの道にあった踏切が取り止めとなり、代わりに「平松架道橋」が設けられた。 浅見さんの敷地は空白となっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1937年(昭和12年) |

|

|

→

|

|

谷端川下流部分は 1934年(昭和9年)に暗渠化された。 |

|

|

|

|

|

↓ |

|

|

|

|

|

|

|

1947年(昭和22年)の空中写真 |

|

|

|

終戦から2年経っているので、坂下の家は新築の可能性もある。 |

|

|

|

|