| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 豊島区 南大塚 その2 |

|

|

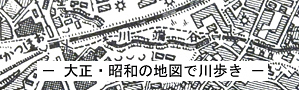

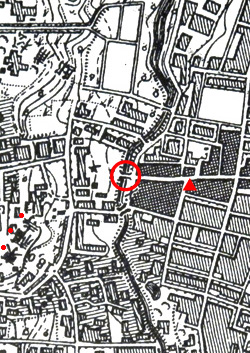

タイトル地図 :

1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

|

|

|

| 撮影は おもに 2011.12.6 |

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行 |

| 大昔はともかくとして、暗渠化される前は 川が蛇行していたために、橋が斜めに架かっていた。 暗渠化後は ほぼまっすぐな道となり、向かい合う道がずれる結果になった。

地下の下水管 : 千川幹線、鉄筋コンクリート製、3.6 m X 2.6 m。 |

| 交差点から 左側を見る |

|

右側の道路から 交差点を見る |  | ← ○ ←

左 右 |

橋を渡って 東福寺へ。 |

| 突き当たりの階段が 東福寺。 |

| |

| 1828年(文政11年)に刊行された 『新編武蔵風土記稿』 の巣鴨村に「谷端川」の項があり、川幅 三間 或いは 六間 、土橋であった東福寺橋の長さは四間 (7.2 m)となっている。 今の道幅が 6mであるから、土手の分を入れて現在と同じくらいだった と考えてよいだろう。 |

|

|

| 東福寺橋 |

|

| 山手線 谷端川 |

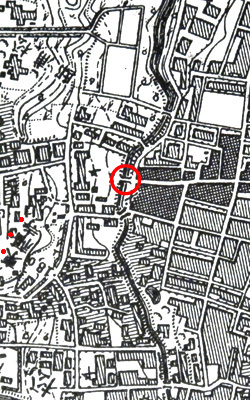

| 1801年 『巣鴨村絵図』 部分 |  | 豊島区郷土資料館による書き起こし図。

掲載許可取得済み |

|

| 観光山 慈眼院 東福寺、真言宗豊山派。 創建年はわからないが、1562年(永禄5年)に良賢という僧が中興したと伝えられる。 1691年(元禄4年)に当地へ移った。 このため江戸時代中期から寺への道があり、中山道方向と

巣鴨村辻町(現在の新大塚駅)に通じていた。 |

|

東福寺 山門 |

中山道方向に登るゆるい坂道

石垣の中は広い墓地

|

|

| 山号にもかかわらず、一般公開はしていない。 階段の両脇に いくつもの碑や塔がある。 この道は東福寺道と呼ばれていた。 |

| 疫牛供養塔 |

|

庚 申 塔 |

|

|

|

建立:1910年(明治43年)7月16日

牛乳搾取業 巣鴨支部 志之 |

|

建立:1904年(明治37年)7月

左 巣鴨庚申塚、向 巣鴨監獄道、右 大塚道 |

明治末までは、台地の上のみならず大塚駅付近にも牧場があったというが、当時、東福寺の隣の敷地が まさに牧場であった! 右図 ■の範囲。

庚申塔の左側面には「東福寺道」と書かれている。 しかし「監獄道」とは すごい名だ・・・。 ここから 巣鴨プリズンへ行くには地図が必要だ。 大塚辻町に建っていたのなら話しは分かるのだが。 |

|

|

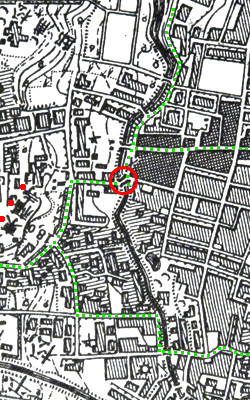

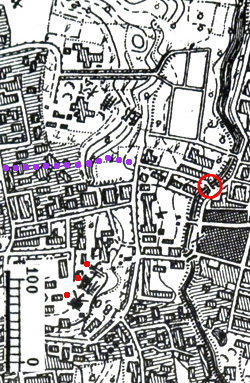

| 1916年(大正5年)の牧場 |

|

1916年(大正5年)修正測図の地図で、前掲の「東福寺橋」の地図よりも拡大してある。

細長い建物は牛舎であろう。 谷端川を渡って牧場の間を通ってのお参りである。

南側(図では上)の敷地は1919年(大正8年)に 仰高西尋常小学校となる。

▼が 碑が建っている場所。

|

|

|

|

|

| 現 区立巣鴨小学校 前 |

|

| 前掲 1916年(大正5年)地図のように、牧場だった時は川側から出入りする必要がなく、橋が架かっていなかった。 1919年(大正8年)に 仰高西尋常小学校ができた時に橋が架けられた。 |

| 右側の道路から 交差点と左側を見る |

|

|

← ○ ←右から |

| 校庭とのレベル差は 約 1 m (川の左側の景色) |

|

|

門扉 |

|

| 当初の校庭は傾斜なりだったが、1929年(昭和4年)の地図では整地されている。 旧谷端川に面した大谷石の石垣は建造から80年以上が経っている。 |

|

| (仮称) 学校橋 |

|

| 当時の学校は、仰高西尋常小学校 |

|

|

|

|

| ○ → 右 |

交差点から右側を見る

教会は交差点から 約60m |

|

| 山田耕筰歌曲「からたちの花」発祥の地 |

|

(碑の「穀」の字は

禾がルマタ) |

枳穀の、白い花、青い棘、そしてあの

まろい金の実、それは自営館生活に

於ける私のノスタルヂアだ。

そのノスタルヂアが白秋によって詩化

され、あの歌となったのだ。

山田耕筰 |

| 幼い時に父を亡くした山田耕筰は、教会付属の 自営館 に預けられて育ったという。 辛い時に涙した、そのカラタチが周囲に植えられている。 作詞は 北原白秋。 |

|

|

| 巣鴨教会 からたちの花の歌碑 |

|

| 巣鴨教会は、教会附属幼稚園としては初期である「大正幼稚園」を創設したことでも知られている。 |

|

|

|

| 少し入った所から |

|

|

次第に緩やかな坂に。 |

初めはほとんど平ら |

|

| 交差点から 左側を見る |

|

|

← ○

左 |

|

|

|

|

地下に車庫、玄関には階段でアプローチする、間口の狭い建て売り住宅。 |

|

| 巣鴨小の裏道を過ぎた所から、本格的な坂 ▲ に。 |

|

|

|

| 以前は 新築された住宅の位置にあったものが、電柱脇に移された。↑ |

|

|

|

| (仮称) 自営館橋 |

|

| 橋から左にはいる道は 巣鴨小裏の道で突き当たりだったが、1929年(昭和4年)から 1937年(昭和12年)の間に坂道が造られた。 |

| ↓ |

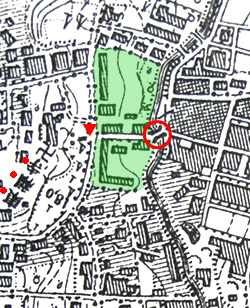

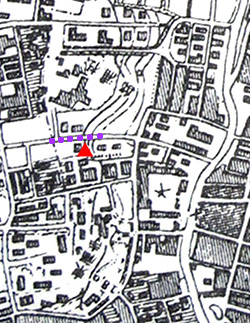

| 1937年(昭和12年)のさいとう坂 |

|

その名は「さいとう坂」。

ここの土地の所有者であった斉藤さんがその一部を寄付してくれたお陰で坂ができた、という事である。 坂の途中に石造の銘板がある。 この地図では川はすでに暗渠化されている。 |

| さいとう坂 |

|

建立:1962年(昭和37年)

初代町会長 秋田金蔵 |

|

|

|

|