|

|

|

|

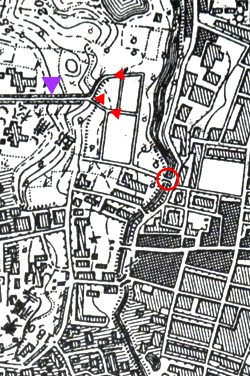

| 松浦分譲地では、(仮称)ちよ橋を渡ってアプローチする川側からの道だけでは不便なことと、防災上も袋小路となるので、台地を削って中山道側に坂道 ▼ を設けた。 旧谷端川に直接通じる坂ではない。 |

|

| (仮称) 松浦坂 |

|

| この時点での分譲は 下だけだが、1929年(昭和4年)までに「階段道」が追加されて、上の段も分譲された。 |

|

|

|

|

地図から類推すると、最初は下段の「石垣」だけで道が作られ、上段の「大谷石積み」で敷地造成されたのは後年のようだ。

高低差は写真の右側で約 5. 5m。 階段の角度は 約 24度。 |

|

|

|

|

|

|

| 橋を渡る人。 |

| 交差点から 左側を見る |

|

交差点から 右側を見る |

|

← ○ →

左 右 |

|

| 坂の名前は「宮坂」。 |

|

都道436号(小石川-西巣鴨線、通称 共同印刷通り)が間近。 交差点名は なし。 |

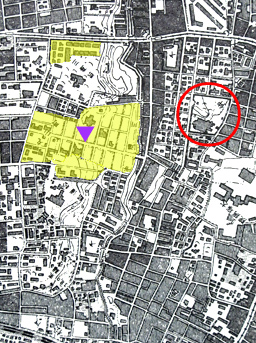

区境いに広い道を作り「宮原橋」ができた。 ( 『東京府北豊島郡 巣鴨町・西巣鴨町 全図』(豊島区立郷土資料館 複製)によると、「官原橋」となっていた)。 当時の地名は 小石川区側は「丸山町」、巣鴨町側が「宮下」であった。 由来は不明だが、巣鴨町側の「宮下」と

小石川区の少し離れた場所にあった、「大原町」「西原町」(さらに離れた場所に「原町」)などの「原」を取ったものかもしれない。

この地は 江戸時代後期、1801年(享和元年) 『巣鴨村絵図』では平岡美濃守、1854年(嘉永7年)『巣鴨邊絵図』では平岡石見守の下屋敷であった。 直前まで地形のままの大きな池が残っていたが、ゆるやかな段々に造成されて、鴻池信託が分譲する邸宅地となった。 |

|

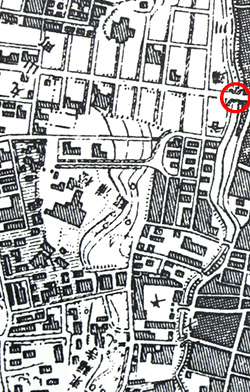

| 宮原橋 1929年(昭和4年) |

|

| ↑ |

| 1921年(大正10年) |

|

| 旧小石川区が そのまま文京区境となった |

|

| 邸宅地と表現したのは、分譲時のひと区画が およそ 25m×50m、約380坪と広かったためである。 現在は細分化されている所が多いが、「さいとう坂」の建売り住宅のようには なっていない。 |

| 大きな区画が残っている例 |

|

|

付近の人に坂の名前を聞いたのだが、分譲された当時に生まれた 80代の人にはなかなかお目に掛かれない・・・。 坂下の薬局と 坂上の魚屋で「宮坂」の名を聞いたが正式名という確信がなかった。 2012年の初詣で根津神社に出かけたところ、文京区の名所を示した地図に坂名があり、「宮坂」を確認した。(文京区が頒布する地図には昔から坂名が載っていた)

■命名の由来(未確定)

「宮様が住んでいたから」とのことで調べてみると、『帝都復興 東京市全図/東京市役所 復興局』1929年(昭和4年)発行に、分譲地ではなく 元伊達邸の屋敷に「北白川宮」の名を見つけた。(

○ 印 ) 谷端川を挟んだ反対側の斜面である。

大正末から昭和初めという時期から見て、1921年(大正10年)にフランスに留学した 北白川宮成久 か、父 成久の交通事故死で北白川家を継いだ息子、北白川宮永久

の住まいだったと思われる。 坂 ▼ができた時に、近くに宮様が住んでいたことから、名称としたものだろう。 傾斜は5度弱。 |

|

|

| 宮坂 1929年(昭和4年) |

|

| ○印は川を挟んだ反対側、現在の 文京区大塚四丁目17〜19。 |

|

| 宮 坂 (谷端川の左側の景色) |

|

|

|

|

|

|

|