|

|

|||

| 科 名 : | フタバガキ科 Dipterocarpaceae | |||

| 属 名 : | フタバガキ属 Dipterocarpus | |||

| Gaertn. f. (1805) | ||||

| 英 名 : | dipterocarp | |||

| 原産地 : | 属としては、インドから広く東南アジアにかけて。 本種は事典に記載がないため、不明。 |

|||

| 用 途 : | その材は、他のフタバガキ科の樹木と同じように、建築材・合板材として使われるものと思われる。 | |||

| 撮影地: |

タイ |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | フタバガキ科 Dipterocarpaceae | |||

| 属 名 : | フタバガキ属 Dipterocarpus | |||

| Gaertn. f. (1805) | ||||

| 英 名 : | dipterocarp | |||

| 原産地 : | 属としては、インドから広く東南アジアにかけて。 本種は事典に記載がないため、不明。 |

|||

| 用 途 : | その材は、他のフタバガキ科の樹木と同じように、建築材・合板材として使われるものと思われる。 | |||

| 撮影地: |

タイ |

|||

タイ チェンマイ郊外のシリキット王妃記念植物園で、運良く花や美しい実を見ることができた。 |

|||||

|

|

|||||

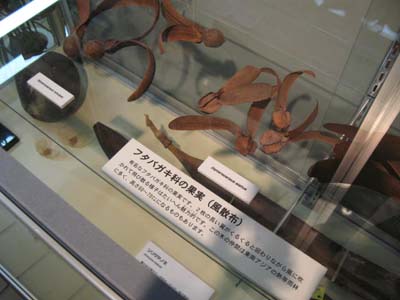

フタバガキの仲間は、国内の植物園では温室で栽培されており、大きな羽根が付いた実は、種子の展示場ではいつも「目玉商品」のひとつである。 しかし、そこで展示されている果実の色は必ず「茶色」であり、これまで、羽根( 萼 )に色が付いているなどとは、微塵も考えなかった。 |

|||||

|

|||||

今回東南アジアに出かけるに当たって、『朝日百科/植物の世界』のフタバガキ科のページを見たら、「翼」が紅色となる種があることがわかった。 ところが、シンガポール植物園のガイドブックには「花は何年かに一度しか咲かない」とあったし、見られなかった時の落胆の方が大きいので、過度の期待は禁物 と思っていた。 |

|||||

|

|

|||||

今回の幸運な結果を、神に感謝すべきか? いいえ。 シリキット植物園、ボゴール植物園 ともに、偶然案内してくれることになった、親切な園の職員のお陰である。 植物園の様子については別項「シリキット王妃植物園」参照。 |

|||||

|

|

|||||

シリキット植物園は山の中の植物園で、平らなところがまったくない。 国道に面した入口から温室までの距離は1.5キロぐらいあるし、しかも大変な標高差(約 180m)である。 入園者のほとんど全員が、入園料とは別料金の「シャトルバス」に乗り、運転手のガイドを聞きながら温室まで登っていく。もちろん往復切符である。 この植物園には3日間 通ったが、それでも全部は見きれなかった。 1日目はバスに乗らず、ゆっくり歩いて写真を撮りながら温室まで行った。 帰りは、坂を歩いていたら、作業を終えたワーカーがバイクの後ろに乗せてくれた。 2日目は、バスに乗って途中で下ろしてもらうつもりで切符を買った。 しかし平日で「お客さん」は少ない。運転手が「何人かが集まるまでは出発しない」と言うので、歩き始めてしまった。 前日と同じ道を歩いても、また新たな発見があったりで、ついにその日はバスに乗らずじまい。 3日目は「絶対に乗るぞ」と出かけたものの、やはり観光客は ゼロ。 ところが運転手は貸し切り状態のバスを出してくれた上に、普段は行かない、ルート外の道まで、特別に走ってくれたのである。 |

|||||

| 入口の切符売り場 | 貸し切りバス ! | ||||

|

|

||||

乾期で連日カンカン照りであったため、私は熱射病にならないように、水をかぶりながら(帽子やシャツを濡らしながら)歩いていた。 恐らく運転手は、そんな姿の私を何度も見て、植物に関心があることを理解してくれていたのであろう。 そして山の奥の方の道で、この「フタバガキ科」の木を目撃した。 温室まで送ってもらった後で あらためてその場所に戻り、じっくりと観察した。 |

|||||

|

|

|||||

|

|||||

|

|

|||||

| 高さ 20m弱 | 幹の様子 | ||||

メインの道ではないので、道路幅は5m程度。 側溝もない。 |

|

||||

|

|||||

| 事典によると、フタバガキ属の木は、多雨林地帯では高さ 60〜70mにもなるそうだ。マンションなら20階建ての高層ビルである。 それならば、この木はまだまだ「小さな木」である。 道路側にスペースのあるこの場所なら、幹の下の方にも枝を残しても良さそうなものだが、上部だけに丸く茂るのが樹形の特徴である。 梢を見上げると、あの、ピンクの羽根! ホールの模型とは上下が逆で、ぶら下がってなっている。 |

|||||

|

|||||

花が咲いているところが高すぎて、はっきりとはわからないが、どうやら初めから下向きに咲いているようだ。 ピンクの羽根のサイズは長いもので、15cm強。 そして、きれいなピンク色と黄緑色の状態の実が、たくさん落ちていた。 葉のサイズは 18〜20cmで、「洗濯板」のようにでこぼこしている。 |

|||||

|

|||||

| 全開した状態の花のサイズは 約 3cm。 キョウチクトウのようにねじれ、さらに先端部分が巻いている。 上の写真で、葉の中央にある実には、萎れて褐色になった花が残っている。 種子の位置、すなわち子房の位置は、萼や花弁よりも下であることがわかる。(子房下位) 2枚の大きな羽根は、5枚の萼のうちの2枚だけが特別に大きくなったものである。 下の写真で、実の出来はじめはその2枚の萼もとても小さくて、その後にどんどんと大きくなっていくようなので、花が咲く前から長いということはなさそうだ。 |

|||||

|

|||||

| 名前の由来 Dipterocarpus obtusifolius | |||||

和名 : なし |

|||||

種小名 obtusifolius : 鈍形葉の の意味 |

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

Dipterocarpus フタバガキ属 : 2枚の翼がある果実 の意味 |

|||||

| フタバガキ科 Dipterocarpaceae : | |||||

|

|||||

| Vatica rassak の実 | |||||

|

|

||||

|

|||||

| Shorea guiso | Shorea pinanga | ||||

|

|

||||

|

|||||

| Shorea leprosula | |||||

| この3枚の写真は、インドネシア・ボゴール植物園。 右下に写っているのが、案内してくれた庭師のMUKTI 氏。 木の高さは、高すぎて不明。 ショレアの属名は、18世紀の終わりに、イギリス東インド会社の総督であった Sir Jhon Shore を顕彰したものである。 |

|

||||

| 参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、 園芸植物大事典/小学館、 週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、 植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、 Wikipedia、 Merriam-Webster OnLine |

|||||

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ | |||||