|

|

|||

| パキスタン |

||||

| 科 名 : | ジャケツイバラ科 Caesalpiniaceae (マメ科 Fabaceae) |

|||

| 属 名 : | ムユウジュ属 Saraca Linn. (1767) |

|||

| 英 名 : | asoka , sorrowless tree | |||

| 原産地 : | インド南部 および スリランカ | |||

| 用 途 : | 庭園樹。またインド、ミャンマー、タイの寺院にはこの木の並木が多い。(園芸植物大事典) |

|||

|

|

|||

| パキスタン |

||||

| 科 名 : | ジャケツイバラ科 Caesalpiniaceae (マメ科 Fabaceae) |

|||

| 属 名 : | ムユウジュ属 Saraca Linn. (1767) |

|||

| 英 名 : | asoka , sorrowless tree | |||

| 原産地 : | インド南部 および スリランカ | |||

| 用 途 : | 庭園樹。またインド、ミャンマー、タイの寺院にはこの木の並木が多い。(園芸植物大事典) |

|||

紀元前5世紀(一説に紀元前6世紀)にサーキヤ(Sakiya)族の国王の長男として生まれたゴータマ・シッダールタ、後のブッタ。 懐妊中の母マーヤーが現在のネパール国にあるルンビニーで、この木の花を見て右手でひと枝折ろうとした時に、右脇腹から生まれたという言い伝えのある木である。 パキスタン北西部の街ラホールの大きな植物園、ジーナ植物園で見たものだが、訪れたのは10月で、残念ながら花の時期ではなかった。 |

|||

| 樹高は5m | 幹の様子 | ||

事典によると、高さは6〜8mとそれほど大きくなる木ではない。 この木は5m程度であったが、根元の太さは20cm以上あった。 新しく出てくる葉はピンク色をしていて、大きくなるまで長く垂れ下がっている。 |

|

||

|

|||

| 伸び出した葉 | 枝先に垂れ下がる"2枚"の複葉 | ||

ムユウジュの葉は偶数の羽状複葉で、小葉の数は3〜6対である。 右の写真はかなり大きくなってきた若葉。葉軸はまだピンク色をしている。 |

|

||

| 京都植物園温室。 |

|||

| ムユウジュの花は日本の温室ではなかなか咲かない、滋賀県の草津市立水生植物公園では咲くが2月から3月だ、という話を聞いて、実物を見るのは先のことだと諦めていた。 ところが、ことし5月の初めに上の写真の京都植物園に行ったところ、なんと2番咲きと思われる小さな花序を発見! 普通の人は、すぐ近くの「ヒスイカズラ」に見とれて素通りしている。 |

|||

| ムユウジュの花 | ムユウジュの実 | ||

|

|

||

| 残念ながら花はまだ開いておらず、匂いを嗅ぐこともできなかった。感激はいまひとつだが、花を見られた好運には感謝。 しかも花だけでなく、薄い「カキモチ」のような実まで生っていた。 色は新葉と同じような紫色である。種子の存在感があまりないが、これからもっともっと大きくなるのであろう。 |

|||

| Wikipedia の解説によると、赤い花びらに見える部分は先が4つに分かれた萼で、花の色は初めは黄色、しだいにだいだい色から赤に変わる ということである。 イラストによると短い花柄があるが、実物は葉の付け根に咲いているように見えた。 この絵では雄しべがとても目立っているが、実際の花はこれほどではないようだ。 |

|

||

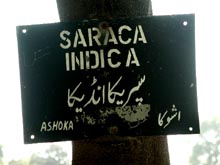

| ラベル | 解説 | ||

|

|

||

| ジーナ植物園はかなり広く、樹木の数も多いが、感心なことにほとんどの木に「ラベル」が付いている。 通常のラベルは、学名と現地名が書かれた素っ気ない金属板で、幹に釘で打ち付けられているが、ところどころに解説付きの 幅60cmほどの立て札もあった。 |

|||

| 名前の由来 ムユウジュ Saraca indica | |||

| ムユウジュ 無憂樹 : 憂いのない の意味 |

|||

|

|||

| 種小名 indica : 東インドの という意味 | |||

|

|||

| Saraca サラカ属、ムユウジュ属 : | |||

|

|||

| ジャケツイバラ科 Caesalpiniaceae : | |||

|

|||

| 参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、 園芸植物大事典/小学館、 週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、 植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、 日本大百科全書/小学館、 Wikipedia |

|||

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ | |||