スオウで染めた色は退色しやすいという欠点があるが、かの 朱印船貿易や出島に出入りするオランダ船でも、重要な貿易品の一つであった。日本には奈良時代以前から渡来しているという。

以下の写真はシンガポール植物園で見たものであるが、ほとんどすべての植物に「名札」のあるこの植物園で、本種にはそれが付いていなかった。 このため、スオウそのものではなく「雑種」の可能性もあるが、ジャケツイバラとは明らかに違うので、スオウの特徴を備える種として取り上げたい。

|

| 樹形 |

|

|

この株ひとつで幅5m強、高さ3m以上あった。

|

まず、ジャケツイバラとの違いを確認しておきたい。

|

| スオウ ? |

ジャケツイバラ |

|

|

|

|

葉、花序、花 ともに明らかに異なる。

スオウの花の特徴は、雄しべのもとの方に白い毛があることである。

|

| スオウ? の実 |

|

|

Wikipediにある図版とも一致している。

ただし 図の方が実が細長い。 |

| スオウ Wikipedia より |

|

|

それではなぜ 名札がないのか。

中に潜り込んで「幹」を見ると、かなりのトゲがあった。

『園芸植物大事典』の記述には「わずかに刺のある低木」とある。

しかし本種のトゲは、以前に見たジャケツイバラのトゲと同じくらい、発達したものであった。

また『植物の世界』には「高さ10mに達する常緑の高木」とある。

両者の記述に矛盾があるが、シンガポール植物園のこの樹形は、ジャケツイバラの遺伝子を受け継いだものと思われる。

スオウと同じく染料に使われる、Caesalpinia echinata も高木であり、スオウも高木でもおかしくない。

とにかく雑種の可能性の根拠の第一は「名札がないこと」である。いつの日か 本物のスオウを見てはっきりとさせたい。

|

| スオウ ? の枝とトゲ |

幹の太さは、太いところで7cm。

そして刺の大きさは、幹からの長さ1cm弱である。

「本当のスオウ」はこのような刺が無いのかもしれない。 |

|

| 名前の由来 スオウ Caesalpinia sappan |

スオウ 蘇枋・蘇芳 : |

漢名の音「ソハウ」が転訛したものであるが、意味は不明。

中国にも産する「シナジャケツイバラ」の中国名は「雲実」であるが、「蘇木」と呼んでいた可能性もある。

とすれば、シナジャケツイバラに近い仲間であるスオウに、「蘇」の文字が関係する可能性はある。 |

|

| 種小名 sappan : |

植物学名辞典/牧野富太郎 によると、マレーでの名前 「sapang」 による とあったが、意味は不明。

スオウの原産地は不明ながらも、インド、マレーシアあたりということであるから、南方から中国に伝わってきたスオウに漢名を付けた時に、「sapang」の音をもとにして「サハン→ソハウ」となったのかも知れない。

となれば漢名には意味はなくなり、単に音を漢字にしたものということになる。 |

|

命名者となっているリンネの『植物の種』にヒントはないかと、381ページを見てみた。 |

|

3. が「スオウ」であるが、2冊の自著と2冊の参考文献 いずれにも Sappan という文字はない。

リード( 1637-1691) の著書『マラバルの植物』には、Tsiam - pangam という名称が記載されているが、「シャム-パンガム」をもとに

「サッパン」とした可能性は少ないであろう。

|

|

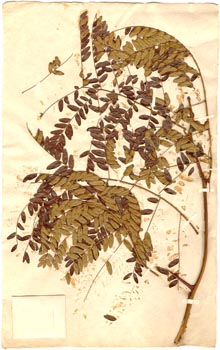

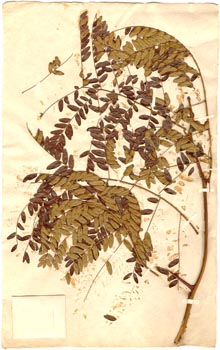

リンネやその使徒たちが集めた標本の多くは、ジェイムズ・エドワード・スミス(1759-1828) によって、現ロンドン、リンネ協会にもたらされた。その

14,000の植物標本の中には スオウは無く、スエーデン自然史博物館に残っている 4,000種のリンネの標本の中に「Caesalpinia sappan」があった。 |

それぞれ、インターネットで アーカイブズが公開されているので、検索が可能である。 |

|

The Swedish Museum of Natural History

The Linnean Herbarium より |

スオウの標本がこれひとつだけ とは限らないが、この標本には「花」はなさそうである。

アフリカやインド、南米などに 危険を冒して採取旅行に出かけても、長期滞在しないと「花」や「実」など その植物の全容を見ることはできないであろう。

少ない情報しかなかった状態で、リンネたちは以前の文献の中の種と、どのようにして同定作業を行ったのであろうか。

また、同じ種を「別種」として 違う名前を付けている例があることからも、苦労がうかがわれる。 |

|

| Caesalpinia ジャケツイバラ属 : |

属名 カエサルピニアは、ローマ法王クレメンス8世(在位1592 - 1605) の侍医で植物学者の、チェザルピーノ(A. Cesalpino ラテン語の綴り Caesalpinus) を記念している。

ジャケツイバラについては 別項を参照していただきたい。

|

|

| 染料としてのスオウ |

今一般に販売されている衣料の染色は、合成染料が主流であろうが、自然の風合いを大切にした草木染めを愛好している人も多いようだ。

「スオウのチップ」は、東京では浅草田原町の染色材料店「藍熊染料」で手に入る。

実物が見たくて、一番小さな袋「100g入り」を購入した。

|

|

| スオウチップ |

|

100g 525円 (2008年2月) |

|

このチップを煮出した汁で糸を染めるわけであるが、下の写真は、草木染めの MauA

舞和 滝本恭子さんが染めたものである。

左のピンク系は明礬で媒染、右は木酢酸鉄で媒染したもので、触媒によって、また糸の種類によってこんなにも色が変わるそうだ。 |

|

| スオウで染めた糸 (転載許可取得済み) |

|

|

| |

|

スオウ → ハナズオウ 花蘇芳 |

| Cercis chinensis Bunge (1835) |

ジャケツイバラ科ハナズオウ属

|

「スオウ色の花が咲く木」ということで名付けられたのが、ハナズオウである。

滝本さんが染めた色と比較すると、少しピンクや紫がきつく、スオウという名前は微妙である。

小石川植物園には、高さ約6mの大株がある。

|

|

| ハナズオウ |

|

|

|

|

全身に花をまとったこの木を初めて見る人の感想は、「わぁ〜、気持ち悪い!」というものが半数以上である。

幹に直接花を付ける幹生花は、日本の樹木には極めて少ないために見慣れていない事と、葉の出る前に、多くの花が鈴なりになっている状態が異様なためである。

ハナズオウは中国の中部より北から朝鮮半島にかけて分布し、中国名は「紫荊」(ムラサキのイバラ)である。しかし、ハナズオウには刺はない。

これまで、ハナズオウの花をじっくり観察したことはなく、てっきりマメ科だとばかり思っていた。

今回事典を調べたら、「旗弁が翼弁よりも内側にあり、蝶形花とは異なる」ため、ジャケツイバラ科であることを知った。

|

|

| ブラジルの国名の由来 |

ブラジルの国名は「スオウ」に関係していると言われている。

その経緯は以下のようになる。

|

| ・ |

13世紀末のマルコポーロによる探検で、東アジア・東南アジアの様子の一端がヨーロッパに伝えられた。

スオウ材がいつごろヨーロッパに伝わったのかはわからないが、例えばルネッサンス時代(一般に14世紀〜16世紀といわれている)には、ベルベットを赤く染めるための染料として、手に入り難くくて極めて貴重なスオウが使われたという。 |

| ・ |

赤の染料 あるいは赤のペンキやインクの材料としてとして重要視されたスオウは、ヨーロッパでは初め、ポルトガル語で「燃えるように赤い色、アンバー色」を意味する brasa に由来する、brezel wood と呼ばれていた。

染料の名前は brazilein ブラジレイン である。

|

| ・ |

1498年、バスコ=ダ=ガマが海路 インド、カリカットに到着。 |

| ・ |

その後 1500年4月に、ポルトガルによってブラジルが「発見」された。 |

| ・ |

そこにはスオウよりも もっと深い、ワイン・レッドあるいはオレンジ・レッドに染まる染料が含まれている木 Caesalpinia echinata がたくさん生えていた。 |

|

|

| ・ |

染料の名前が同じ「ブラジレイン」であり、東南アジア産のスオウよりも手に入りやすいため、この木をポルトガル語で 「Pau-brasil ブラジルの木」 と呼んで、たちまちのうちに 重要な貿易品となった。

英語名では Brazilwood である。

運搬中のブラジルウッドを横取りする「海賊」も横行したというほどである。

|

| ・ |

そして次第に、Brazilwood が取れる土地・地域そのものを「ブラジル」と呼ぶようになり、国名となった という次第。

|

|

|

参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、

園芸植物大事典/小学館、

週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、

植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、

Wikipedia、

漢和中辞典/角川書店、

MauA 舞和 のホームページ、

スウェーデン自然史博物館のリンネ標本、

イギリス リンネ協会のリンネ標本 |

|

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |