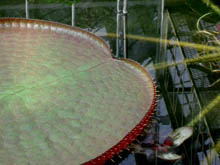

トップの写真は熱川 バナナ・ワニ園の温室のもの。11月初め、午後1時であったが開花していた。

事典の解説によると、通常は夜開き、1日目は白いが2日目はピンク色になる。3日目には水中に沈んでそのまま種子ができる。

次の写真は、南米北部の国ガイアナの首都、ジョージタウンにある広々とした植物園の中の小さな池に植えられていたものである。

手入れが行き届かず、枯れた葉が腐って汚らしい。

|

| ガイアナの国花 |

|

|

オオオニバスがガイアナ協同共和国の「国花」に制定された由来はわからない。

オオオニバスは「アマゾン地方」原産ということであるが、 アマゾン川はガイアナにはほとんど入り込んでいない。

アマゾン川のすぐ北側に位置するガイアナ国の川、エセキーボ川やバービス川、その沼地に自生しているためであると思われるが、確認はできていない。

|

|

オオオニバスの特徴は、なんといってもその葉の大きさ である。

現地では直径 2m以上といい、まさに「回転ベッド」のサイズである。

日本の温室でも条件がよければ、同じぐらいになるようだ。

解説板には「100Kg重」ぐらいの浮力があると書かれているが、それはあくまで葉全体としての話で、たとえ子供であっても不用意に足を踏み込むと、破れて沈んでしまう。

|

| 熱川 バナナワニ園の オオオニバス |

|

|

| 北大農学部付属植物園の、パラグアイオニバスの『解説板』によると、オオオニバス類は成長が早く、葉はおよそ1週間に1枚の割で出てくるそうだ。 |

そして1枚の葉は、水面に顔を出してから約1週間で「全開」する。

葉の寿命は1・2ヶ月ということなので、古くなった葉の掃除などの手入れが欠かせないことになる。

また、ひとつの株の寿命も10か月程度しかないため、次々と種を撒いて育てておき、古くなったものは逐次更新するそうだ。 『熱帯植物天国と地獄/清水秀夫』 |

|

|

| |

上の写真は、草津市立水生植物公園の屋外池に植えられている パラグアイオニバスの古くなった葉を切り取った職員が、処分しようと運んでいるところ。

葉の直径は1.3mほどだったが、職員の姿があらかた隠れてしまっている。

|

|

|

次の特徴は トゲ である。

ハスの葉柄(ヨウヘイ)や花柄にも、小さなトゲがあることはハスの項で述べた。

しかし、オオオニバスのトゲは尋常ではない。

遠くから見たときは、葉の表面はビニールのようにツヤがあって、トゲには気がつかない。

近づいてよく見ると、全身トゲだらけ。葉の表面・花びら・根 以外はすべてトゲで覆われている。水中タラノキである。

|

|

|

その葉が「1週間」で開いていく様子を、パラグアイオニバスも含めた写真の継ぎはぎで並べてみた。

|

1.

|

2.

|

1: この写真だけは パラグアイオニバス。つぼみ状態の蕚にトゲがない。

|

3.

|

4.

|

3.では、葉はまだ半分水に沈んだ状態。

4.は溜まっているた水が少なくなってきている。

葉の中央部は「総絞り」のようにして縮んでいたものが、次第に広がっていく。 もちろん、最初は小さかった葉が「成長する」要素も大きい。

|

5.

|

6.

|

5. 6.葉の周囲は後から立ち上がるわけではない。

初めから丸まっていて、長さが短めになっているために「伸びきらない・平らにならない」ということである。

ところが、 光線不足などの生育環境だと、立ち上がりのない平らな葉になってしまう。ここが不思議といえば 不思議。

初めから「立ち上がり部のない葉」が作られて、すべて展開してしまうのであろう。後からいくら日を当てても、もう(縮まって)立ち上がることはない。 |

| 平らな葉のオオオニバス 咲くやこの花館 A池 |

|

| 「商品価値」を高めるための照明 同上 B池 |

|

|

| 名前の由来 オオオニバス Victoria amazonica |

オオオニバス 大鬼蓮 : さらに大きいオニバス の意味 |

オオオニバスの名前の元になっている「オニバス」は、日本にも自生しているスイレン科オニバス属の一年草で、葉の表面にも葉脈上のところどころにトゲがあり、周囲は立ち上がらない という違いがある。また、花は赤紫色で小型である。

まだ花は実物を見たことがない。

オニバスの葉のサイズは日本では最大といわれるが、直径 1.2m程度である。オオオニバスはトゲがあることで共通しており、オニバスよりさらに大きな葉を持つ、ということで名付けられた。

|

|

| オニバス |

葉の表面のトゲ |

|

|

| 滋賀県草津市立水生植物公園 |

葉の直径は最大でも 90cmであった。

立ち上がりがないため、葉が重なり合っている。

残念ながら、花はなかった。

|

|

| 種小名 amazonica : アマゾンの という意味 |

|

|

| オオオニバス属 Victoria : |

オオオニバス発見当時のイギリスの女王 ビクトリア (Queen Victoria 1819-1901) にちなむ。

『植物の世界』によると、南米でオオオニバスが発見されたのが 1801年。イギリスに持ち帰った種子を栽培して、約 50年後にようやく 開花に成功し、その花はビクトリア女王に捧げられたという。

その開花時に属名が付れられたわけではないが、命名に関する疑問について 「トピックス3」で述べてみたい。 |

|

| スイレン科 Nymphaeaceae : |

ギリシア語の 水の精 Nymphe に由来する。

スイレン科の植物は、すべて水生植物である。

|

|

| トピックス 1 |

浮力の秘密 |

オオオニバスの大きな葉は、どれもがきれいに水に浮いている。水が溜まっているのなど 見たことがない。

まず考えられるのは周囲の「立ち上がり」である。

多少の波でも水が侵入せず、また葉と垂直に壁がある事によって、葉の周辺部分が波打つことを防いでいる。

説明板に「直径2m、立ち上がり高さが20cmあるので、理論的には250Kgの浮力がある」などと書いてあるが、これは誇大表示である。

実際には、荷重がかかって葉が沈み始めると、立ち上がり部にある「切れ込み」からすぐに水が侵入してしまう。

一方で、スイレンは立ち上がりがないのに水面に浮いている。

こちらは主に葉軸内の空洞による浮力だと思われる。

オオオニバスの浮力の秘密は葉の裏側にあった。

|

|

| 展示されたパラグアイオニバスの葉 |

|

|

滋賀草津市のみずの森植物園で、切り取ったパラグアイオニバスの葉を、すぐには捨てずに「特別展示」してくれたおかげである。

葉の裏はいちめん、網の目状の「補強リブ」が付いていた。

中心部の一番背の高い部分では5cmほどあり、周辺ほど背は低くなっている。 |

|

|

|

リブは断面の中央部が厚くなっているが、厚みはそれほどなく、葉の中心部の一番厚い部分で1cmぐらい。背が低い部分はもっと薄い。

リブをちぎってみると予想通り中は海綿状で、単なる葉ではなく「浮き葉」である。 |

|

|

若い葉がまだ丸まっている時、このリブが小さいながらも見えていたのである。

オオオニバスの葉の構造も同じという事であった。

一方でその「トゲ」は、意外とまばらにしかないこともわかった。

食べようと思えば、トゲの無い部分に食いつける。

オニバス類の葉は大きくなってもそれほど硬くはならないが、さらに柔らかい芽出しの時に、トゲが役立って食べられるのを防いでいる と言えよう。

|

|

| トピックス 2 |

なぜ タライの形 ? |

オオオニバス属のもう一つの種、南米南部原産の「パラグアイオニバス Victoria cruziana」は、この立ち上がり方が際立っていて 20cm にもなる。

立ち上がりのコーナーに丸みがなく、小さめの葉でも同じ高さに揃っている。上端が少し反り返ったものは、まるでパエリアを作る大きな鍋のようだ。 |

|

| パラグアイオニバス Victoria cruziana |

|

|

Kew植物園

|

新宿御苑 (白い楕円は名札) |

|

なぜこんな形なの? と聞きたくなる。

まさか、人を乗せるためではあるまい。

スコールがあって水が溜ると、かえって葉が沈んでしまう。

実は雨水を排水するために、葉には小さな穴が無数に開いているそうだ。 ということは、うまく葉に乗れたとしても、浮力以上の重みが掛かれば次第に水が浸みてきて、ついには沈没 ということになる。 |

|

|

「立ち上がり」のメリットを考えてみた。

その1。

とにかく 葉を食べられないようにするため。

もし何者かが葉を食べるのであれば、いくら平らな葉の下面にトゲを付けていても葉の周囲には近づけるわけで、トゲのない部分から少しずつ食べられてしまう。

これを防ぐために、周囲を折り曲げ、トゲを「外向き」にした。

その2。

葉が重ならないようにするため。

成長が速くて次から次へと展開する葉は、もし立ち上がりがないと重なってしまう。

葉がぶつかった場合にお互いに場所を融通して、なるべく多くの日光を享受するため。 |

|

参考に掲げたスイレンの写真では、かなりの「ロスをしている」のがわかる。

よく見ると、スイレンの葉の周囲も ほんの少しだけ上に反り返っている。 |

|

その3

葉が平らだと波によって、たとえばワニが近くを通った時など、水が葉にかかり易い。

立ち上がりがあれば、水も小動物も葉の上に乗ることが少なくなる。

一方で デメリットもある。

葉が込み合ってくると、立ち上がり部分のトゲが、お互いの側壁を傷つけるのである。

下の写真、奥の方の古い葉はボロボロになっている。

立ち上がりの上部が外側に反り返るのは、少しでも衝突を防ぐためか? |

| 込み合ったパラグアイオニバスの様子 |

|

|

右奥は、オオオニバス

|

|

| トピックス 3 |

オオオニバスの学名 Victoria について |

植物の学名については、まず2つの参考文献 『園芸植物大事典』 と 『植物の世界』 を参照する。それから 『Index Kewensis』 のCDで命名年を調べるのが常である。

科名や属名は、植物学者や著者の見解で分類が異なることがある。

『園芸植物大事典』 は原則的にエングラーの分類体系によっており、『植物の世界』 はクロンキストの分類である。

しかし今回のオオオニバスでは、属名は同じだが「種小名」が異なる、という事態になった。

『園芸植物大事典』 では Victoria amazonicaであるが、いつも頼りにしている『植物の世界』 と 『Index Kewensis』 が、 Victoria regia であった。

そこで、これまで訪ねた植物園のラベルも含めて、amazonica派か regia派かをチェックした。 |

|

|

|

『園芸植物大事典』 / 小学館 |

| 『熱帯植物天国と地獄』 / 清水秀夫 |

『熱帯花木と観葉植物図鑑』 /

|

| 『園芸・植物 用語辞典』 / 土橋 豊 |

『熱川バナナ・ワニ園ガイドブック』 /

|

| 新宿御苑 温室 名札 |

| 大阪鶴見緑地 咲くやこの花館 名札 |

|

|

『植物の世界』 / 朝日新聞社 |

| 『Index Kewensis』 / Oxford Univ. Press |

熱川 バナナ・ワニ園 温室 名札

|

|

こうしてみると amazonica 派が優勢である。

私の検討結果も Victoria amazonica となった。

オオオニバスの発見 (1801年頃) から、関係する事柄、学名の命名年(雑誌への掲載年)を調べた結果である。

命名年の根拠は、データベース 『Index Kewensis』による。

|

|

| 命名年 |

学名の命名 や 事柄 |

命名者 |

| 1801頃 |

■オオオニバスの発見(『植物の世界』より) |

| 1806 |

Euryale オニバス属 |

Richard A. Salisbury |

| 1806 |

Euryale ferox オニバス

|

Richard A. Salisbury |

| 1819. 5 |

ビクトリア Alexandrina Victoria Wettin 誕生 (〜1901) |

| 1832 |

Euryale amazonica オオオニバス

オオオニバスの最初の命名

オニバス属として定義した |

|

Eduard F. Poeppig |

| 1837. 6 |

ビクトリア 18才で 英国女王に即位 |

| 1837 |

Victolia オオオニバス属 |

John Lindley |

| 1837 |

Victoria regalis オオオニバス 異名

|

Schomburgk |

| 1837 |

Victoria regina オオオニバス 異名

|

John Edward Gray |

| 1838 |

Victoria regia オオオニバス 異名

|

John Lindley |

| 1840. 2 |

ビクトリア女王 20才で アルバート公と結婚 |

| 1847 |

Victoria amazonum オオオニバス 異名 |

Johann F. Klotzsch |

| 1849 |

ジョセフ・パクストンによってオオオニバスが開花し、

女王に献上される。 |

| 1850 |

Victoria amazonica

オオオニバスの現在の正名

Euryale amazonica を訂正したもの |

|

James C. Sowerby |

| 1861 |

夫 アルバート 死去 |

| 1901. 1 |

ビクトリア女王 81才で死去 |

|

現在の学名の命名規約では、1832年に Poeppig が名付けた種小名 amazonica が「先取権」を持つ。

ビクトリア女王が即位し、リンドレイが新しい属として「Victoria属」を定義したあと、多くの人が競って「オオオニバス」の名前を 「ビクトリア王・女王」

として献上した事が分かる。

しかし、こんな全身トゲだらけの花を献上された女王の気持ちはどうであったろうか?

それにしても

なぜ Victoria regia が 『植物の世界』 や 『Index Kewensis』 で採用されているのかがわからない.....。

|

|

|

参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、

園芸植物大事典/小学館、

週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、

植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、

熱帯植物天国と地獄/清水秀夫、

羅和辞典/研究社、

人工楽園/シュテファン・コッペルカム、

他 |

|

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |