| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 大 塚 → 巣 鴨 |

| − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 5. 平 松 架 道 橋 |

| 2010年2月 掲載、 2021年2月 改訂、同年5月 平松の由来を訂正 |

| コンクリートの小さな架道橋。付近にあった(仮称)平松踏切に代わるものとして、大正の末に作られた。 |

| この耳慣れない地名は、山手線の架道橋を調べたことで初めてその存在を知った。江戸時代から昭和の初めまで続いていたが、その由来は不明で、豊島区立郷土資料館に問い合わせてもわからなかった。 |

| 位 置 (戦後の様子) |

| 1947(昭和22)年8月の空中写真/国土地理院 |

大塚駅 ↑もと踏切のあった場所 巣鴨駅 |

| 全 景(山手線の外側から) |

|

| 遠 景( 同 上 ) |

|

| 線路に沿っていた道に無理に曲がる道を付けたものだから、間近までガードが見えない。 さらに、付近に南北をつなぐ道が無いために、この細い道で「対面通行」である。初心者はここで対向車に出会うと、ほんとうに 焦る! |

| 近 景(山手線の内側) |

|

| 架道橋内では すれ違えない。 |

| コンクリート版を載せた構造 |

|

| 内部の形状は分からない。分厚い一枚板か、梁の形があるのか。 |

| 床版の詳細 | ガードの内部 |

|  |

| 二分割で施工されている。複々線化時にまず新線部分を建設し、その後に既存の2線部分(山手線の内側)を施工したもの。 |

| 番外.(仮称)平松踏切 |

| 昔 踏切があった場所 |

|

| 山手線の一両目 最後部あたり。 線路ができる前は平地だったのに、掘り割りができて行き来ができなくなるのだから、住民としては「道路があったところには、せめて踏切を!」となるのは当然である。 |

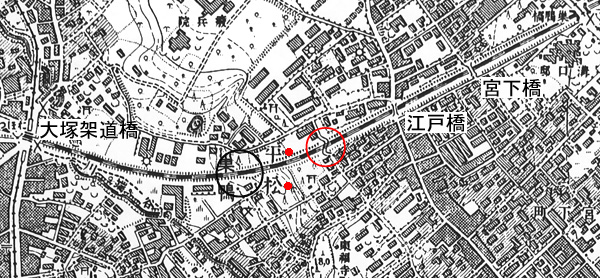

| 地図A 1916年:複線に踏切の状態 |

1916(大正5)年第1回修正測図 1万分の1 早稲田 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 に加筆 |

| 赤○が踏切。歩いて土手を斜めに下りて、また登る。切取り部(掘割り)の傾斜が緩ければこそ、それが可能だった。 この後に設けられる本架道橋は、黒○の位置。 |

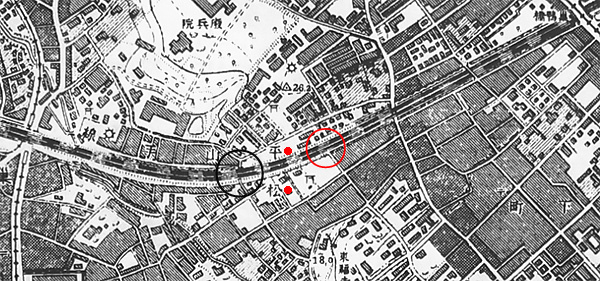

| 地図B 1929年:複々線化時 |

1929(昭和4)年第3回修正測図 1万分の1 早稲田 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 に加筆 |

| この区間も 山手線の外側の土地が買収されて、1924(大正13)年に複々線となった。その時に法面の傾斜がきつくなったためと、なるべく踏切をなくすという考えからも、代替えの架道橋を作ったものである。 そろそろ築100年となるが、その間に架け替えられたのかどうかは不明である。 |

| ■ 平松架道橋 データ | |||

|

位 置: | 豊島区南大塚一丁目〜北大塚一丁目 | |

| 管理番号: | 44 | ||

| 通りの名称: | |||

| 線路の数: | 4線:山手線、湘南新宿ライン | ||

| 道路幅: | 約 4.5 m | ||

| 空 頭: | 制限高さ:3.0 m | ||

| 竣工年: | 不明、 初代は 1924(大正13)年頃 |

||

| 備 考: | 現在のコンクリート造の桁が、初代のものなのかどうかが不明のため | ||

| 名前の由来: | 架橋当時の地名 平松 による | ||

| 地名の由来: | 由来は不明 | ||

| 筆者の説を以下に。 | |||

| 地名 平松 の由来 |

| 郷土資料館に問い合わせてもわからなかったことはすでに書いたが、平松の地名は、江戸時代後期の1818(文政11)年刊行の『新編武蔵風土記稿』に、巣鴨村にあった地名(小名)として載っている。御府内の巣鴨町と辻町、ほかに大根原・辻裏・宮下・平松・五軒家・熊野窪・上清戸・下清戸・上新田・中新田・下新田・寂法・清水・水久保の14の名が挙げられており、宮仲のような新参者ではなく歴史のある地名だ。 |

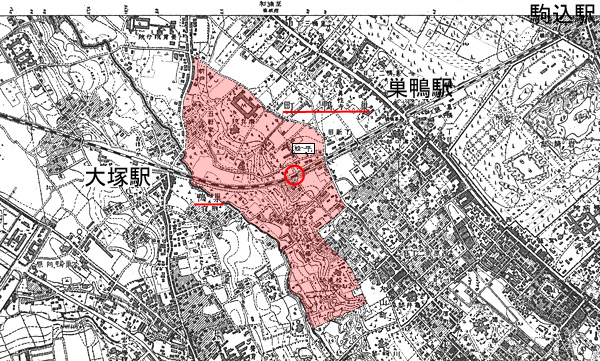

| まず 明治時代の「平松」の範囲を示す。範囲は1911(明治44)年 東京逓信管理局発行の『東京府北豊島郡巣鴨町巣鴨村』による、東京府北豊嶋郡巣鴨町大字巣鴨字平松 である。 |

| 地図C 1909年:単線時代 |

1909(明治42)年測図 1万分の1 早稲田 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 に加筆 |

| この範囲には、平松(白抜き部分)・五軒家・熊窪・小芝・折戸という「小字 あざ」が含まれている。また網掛けの範囲外には 辻裏・下新田 もあり、江戸時代の小名がまだ多く掲載されている。 集落ごとに存在した小字がまとめられて、地区が 大字 単位となっていく傾向があり、昭和初年には平松がそっくりそのまま「巣鴨6丁目」となって、ほかの多くの旧字名も消滅する。 |

|

| なお、この頃の「巣鴨町・巣鴨村」の範囲は極めて広く、東は駒込駅から西は立教大学までだった。 | |

| さて 平松の由来だが、山手線で分断される前はひと続きで、台地の上はほぼ水平だが、谷端川の崖線に沿った場所でもあり、起伏に富んでいる。また「松林」があったとも思えない。 では なぜ 平松 なのか? |

|

|

|

| いくつかの地図を調べたが裏付けは取れなかった。しかし、人名に由来する という説の方が、素直であるような気がする。 |

| 周辺の状景 |

| 大塚 - 巣鴨間 で曲がる線路 |

|

| 山手線にカーブはつきものだが、大きく内側に反る場所は少ない。 ここは 半径 500m。 |

| Topへ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 江戸橋 へ |