| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

上野 → 御徒町

| 7. 魔利支天橋 架道橋 |

| 架道橋でありながら その下に道はなく、店舗が詰まっている。 まさにアメ横ならではの光景である。 |

| 終戦後の様子 | |||

| 1948年(昭和23年)の空中写真/国土地理院 | |||

C B A |  | B A |

|

| 忍川橋架道橋 春日通り 御徒町駅 |

| A 部分 |

| 遠 景 (山手線の内側から) |

|

| 手前左にあるのが、魔利支天こと 徳大寺である。 山手線からもよく見える。 |

| 近 景 (山手線の内側から) |

|

| 御徒町駅 ホームから | ||

徳大寺 |

C部分は東北縦貫線の工事中  |

|

| 左右の写真の間に、線路が2本ある。 A B間の隙間には完全に屋根の付いた建物が見える |

||

| C 部分 |

| 近 景 (山手線の外側から) |

|

| 線路の外側には直交する道がないので、ガードを車が通る必要性が低いために、このような状態になったのであろう。 始まりは、戦後の不法占拠かも知れない。 |

| 通路の状況 (山手線の外側から) | |

|

|

| ガードの両端部分に狭い通路がある。 |

| ■ 魔利支天橋 架道橋 データ | |||

『東京市街高架線 東京上野間建設概要』 鉄道省(1925年/大正14年)には、五條橋から佐久間橋までの8本の橋を、同じ寸法で発注したことが記載されている。 「架道橋は全部版桁(注:プレートガーダ)を架設し、径間は呉服橋柳原通橋間に於いては、市区改正道路の幅員に倣ひ、佐久間橋 五條橋間は練塀橋を除き、道路幅員全部63呎(注:フィート)以下なるを以て、設計の手間を省き且つ経済上より、支間66呎(注: 20.117m)のものを一様に用いたり。」 |

位 置: | 台東区上野六丁目〜上野四丁目 東京駅より 3K 122M 93 | |

| 管理番号: | 35 (東北線) | ||

| 道路名: | − | ||

| 線路の数: | 計 7 線 (下記 ABC は仮の呼び名) | ||

| A: 3線: 京浜東北線北行き、山手線 2本 B: 2線: 京浜東北線南行き、 常磐線引き上げ線 C: 2線: 現在は縦貫線のための工事中で 線路が外されている |

|||

| 支 間: | 20m 120 | ||

| 空 頭: | − | ||

| 竣工年: (桁の製作年) |

銘板が見あたらないので 不明。 前後の架道橋と同じと考えられる。 C部分が作られたのは 1956年(昭和31年)頃 |

||

| 備 考: | A部分の桁の長さは 五條橋、忍川橋、次の切通橋ともに 20m 12cmである。 (左記 参照) |

||

| 名前の由来: | すぐ近くに通称魔利支天山、妙宣山徳大寺があることから。 近くを流れる忍川に「魔利支天橋」があった可能性もあるが、ガードそのものの旧名が「魔利支天橋」で、あとから「架道橋」を付け足したものである。 |

||

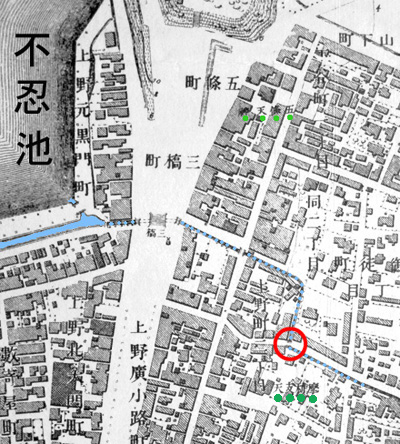

| 山手線敷設前の様子 |

| 1883年(明治16年)測量/1986年発行/参謀本部陸軍部測量局 |

|

| 同名の橋があったとしたら、一番近いのは○印、「忍川橋架道橋」のある所である。 |

| 徳 大 寺 |

|

| 山手線からいつも見ていた魔利支天に、ようやくお参りした。 |

| 鐘 楼 | |

|

夕方6時には、時の鐘を鳴らしていた。 |

| 略縁起によると、およそ600年前(江戸時代初期)に開山されたという。 右手に剣を持ち、左手を前方に掲げてイノシシに乗る「魔利支天」は、厄を除き、運を開く勝利の守護神。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 切通橋架道橋 へ |