|

|

|||

| 科 名 : | イチョウ科 Ginkgoaceae | |||

| 属 名 : | イチョウ属 Ginkgo Linn. (1771) | |||

| 中国名 : | 銀杏 yin xing | |||

| 原産地 : | 中国 | |||

| 用 途 : | 公園樹、盆栽として 植栽。東京都の街路樹ではイチョウが最も多い。 材は黄色、天井板、将棋の駒、将棋盤、算盤の玉細工物などに使う。 種子を食用にする |

|||

| 園内には多数のイチョウがある。雄株 雌株の区別は、花時以外はギンナンが大きくなるまでわからない。 「精子発見のイチョウ」が看板商品だが、秋の黄葉は 正門をはいってすぐ左の 雄株群に軍配が上がる。 |

| ①:もうすぐ冬 2010.12.2. |

|

| 手前が精子発見のソテツで、二大裸子植物そろい踏み。黄葉は意外と遅い。ここでは縦に2本並んでいる雄株がひとつに見え、高さも約24m あるので大きなボリュームとなっている。 |

| ①:冬の姿 2011.1.25. |

|

| ①:新緑の様子 2010.4.26. |

|

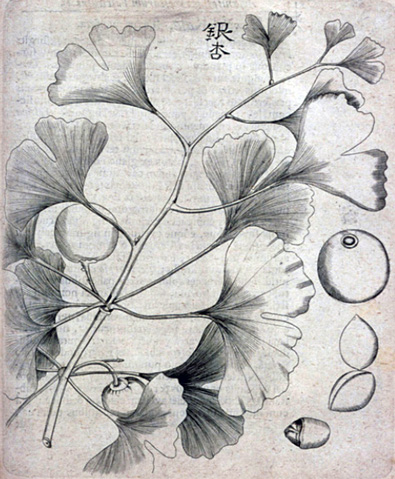

| イチョウはソテツなどと同じ裸子植物(種子が子房に包まれずに そのまま露出している植物)で、種子植物ができる以前から存在していた原始的な植物である。ギンナンは、見た目には果実のようだが 「種子」である。 |

| 種 子 | 果 実 (オウトウ) |

|

|

| さらにイチョウやソテツ類が他の植物と大きく違うのが、精子の存在。雄株から「精子」が飛んでいくわけではなく、まずは被子植物と同じように花粉が雌株に到達する。

詳しくは後半に・・・・。 (内容はソテツの項との重複あり) |

| 2012.9.14 ②:ボダイジュ並木のイチョウ. 2007.1.13 | |

|

|

| 雌株、左手前の幹はユリノキだが、右側に本家ユリノキがある。 右の写真は 奥から南を見ている。 |

|

|

| イチョウの樹形を遠くから見ても気が付かないのだが、葉の付き方の特徴が「短枝」である。通常の新しい枝だけでなく、古い枝に無数に残る短い枝に葉をまとまって生やす。(束生) |

| ①:短 枝 2000.1.21. |

|

| 短枝ができるのは、雄株・雌株に共通である。 |

| 短枝の詳細 2011.1.15. | |

|

|

| この短枝で 長さ3センチ。4年分だろうか。 鱗状のものは葉の落ち跡。先端が冬芽で芋虫そっくりだ。 以下すべて①の木で撮影。 |

| 動き出した冬芽 2013.4.5. |

|

| 一部しか見えていなかった芽鱗の中の部分には、まだら模様がある。 |

| 先に雄花が見えてくる 2011.3.27. |

|

| 中央からは 葉が 2011.4.5. |

|

| 別の芋虫が出現 2007.4.10. |

|

| 十分に展開すると 雄花が房状に垂れ下がる。芽鱗は意外にも長い。被子植物とはそもそも花の仕組みが違い、雄しべだけで花弁はない。 |

| 2011.1.14. |

|

| ウィンナソーセージのような形の「葯胞」は、成熟する割れて反転萎縮して、まるで落ちてしまったように見える。花粉はすでに風で運ばれてなくなっている。 |

| 花軸に残った花糸 2011.4.15. |

|

| 水辺に落ちた雄花序の残骸 2001.4.22. |

|

| 軸ごと落ちて まるで芋虫のようだ。 |

|

| 雌 花 2012.4.18. |

|

| 雌花の付き方も雄花と同じく短枝に付く。2012年の冬は寒く、イチョウも1週間以上遅かった。 |

| ふたつの胚珠 2012.4.24. |

|

| 種子となる部分(胚珠)は、花柄の先にふたつずつ付く。花と呼んではいるが、胚珠がむき出しの状態であり、被子植物とは違う。 |

|

| 胚珠の頂部に粘液質の「受粉滴」を出し、飛んでいる花粉を付着させる。受粉滴は何度か出入りして、多くの花粉を取り込む。 |

| 種子の成長 2012.5.5. |

|

| 受粉した胚珠だけが大きくなって、種子となる。ただし「受精」は通常 8月末か9月初めということなので、4ヶ月は無精卵の状態。 |

| 径 1センチ 2012.5.23. |

|

| 2週間ちょっとで この大きさ。 |

| 2011.7.8. |

|

| 2ヶ月後には ほぼ最終的な大きさまで育っている。 |

| なかには落ちてしまうものも 2012.9.14. | |

|

|

| まだ 全然臭わず、むしろ青臭い。「受精」は8月下旬か9月上旬という事なので、落ちていたものを切ってみたが、すでに中種皮は硬かった。うまく受精しなかったものが落ちるのだろう。 |

| 次第に色付く 2006.9.24. |

|

| ③:収 穫 2010.11.11. |

|

| カリン林手前の木。ここ数年は 職員がていねいに拾い集めている。「特製のど飴」の原料にしたり、銀杏を配ったりしてくれる。 |

| 無料配布のギンナン 2011.11.20. |

|

| 硬い殻は 中種皮、茶色い薄皮が 内種皮。食べるところは 内乳。 |

| 発芽を待つ 2007.12.23. |

|

| 画面からも臭いが漂うでしょう。イチョウは発芽力が強いので、林内の柔らかい地面では無数の実生苗が生えている。しかし、踏みつけられた固い地面では難しい。 |

| ④:実生苗 2012.6.7. |

|

| 標識43番近くの大木のもの。若葉(および若木)の葉は すべてふたつに割れている。 リンネが biloba と名付けたのは、ケンペルの絵が「二裂」だったからだけではなく、ヨーロッパ(やリンネ)の元に持ち込まれた種子から育った若木の葉が、ことごとく (99%以上) 二つに裂けている状態を観察したためではないだろうか。 |

|

| ふたつ以上に裂けているものもあるが、中央だけは 驚くほど深く切れ込んでいる。少なくとも園内のどの木の実生も、同じである。園内のイチョウの親木がひとつ

の可能性はあるが、事典にも幼い葉には深い切れ込みがあるという記述があった。 ただし biloba の意味が単に「二裂」ではなくて、「浅く二裂する」のが真意であるなら、この葉の状態とはちょっと違う。 |

|

| ⑤:精子発見のイチョウの根元 2012.9.14. |

|

| 目通り145センチ(長径)、高さ 約24m。太くなると縦のスジは不明瞭になる。 |

| 2012.2.21 幹の様子 2012.9.14 | |

|

|

| 割れ目が深いということは、樹皮が剥がれにくい ということ。 右は2年目の幹で、径 約4センチ。急激に幹が太ったために、1年目の樹皮が編み目のようになっている。それでも剥がれることなくへばり付いている。割れる場所・本数は増えていくが、一定程度太くなると同じ場所が割れるようになり、左の模様となる。 |

| 写真左の樹皮の詳細 2012.2.21. | |

|

|

| 形成層では内側に木部、外側にコルク層を形成する。外側に重なる層のひとつひとつが、毎年できたコルク層だと思われる。白い所は、割れ目が広がって新たにコルク層が見えた部分。内部の樹皮の厚みは、切ってみないとわからない。 |

| ③:気 根 |

|

| 大木になると、枝の下などから「乳」と形容される 太い気根が出る。成長は遅く、まれに気根部から枝が出ることもあり、なんのために この気根を出すのか、よくわかっていないそうだ。 |

|

| 垂れてきた枝 2012.9.17. |

|

| 日比谷公園の雌株。先端で普通に伸びる一年目の枝(長枝)の成長は 約60センチ。葉は互生で二裂している。 |

| 株の元から出たひこばえの枝 2012.9.14. |

|

| 小石川植物園。同じく、すべての葉が はっきりと二裂している。 |

| 一年目の枝 |

|

| 枝はなめらかで葉腋に芽ができている。これが短枝の元。 |

|

| 左と下:一年目、右:二年目 の枝 2012.9.14. |

|

| そのまま ただ一本に伸びることも多いが、ここでは枝分かれしている。二年目の枝には細かいひび割れができて、白っぽくなっている。 |

|

| 二年目の枝に生えた葉。一箇所から束生している。これが 短枝の一年目の状態である。 |

| 葉裏は少しだけ白い |

|

| 分岐する平行脈 |

|

| 葉柄では2本だった葉脈(維管束 いかんそく▲)は、二股分岐を繰り返して広がり、網目状にはならない。 |

|

| 余談だが、東京大学のマークは昔からイチョウの葉をデザインしたものだ。新しいマークでは 葉の切れ目が単純化された。 |

|

| 青い葉は「二裂」していて、これは恐らく「若い葉」を表しているのだろう。一方 黄葉して散っていく葉、つまり卒業する葉は四裂しているので、このデザイナーはイチョウの実態を理解して図案化したようだ。「生きた化石」と表現されるイチョウをシンボルマークとしているのはまずいのでは、と冗談半分に話す人もいるが・・・・。 大阪大学・東京都など、 ほかにもイチョウをシンボルマークにする学校・団体は多い。 |

| 東京都 シンボルマーク (都章ではない) |

|

| ⑥:黄葉+夕日 2000.12.9. |

|

| 奥の東屋付近にも大木があり、落葉時には黄色の絨毯となる。 |

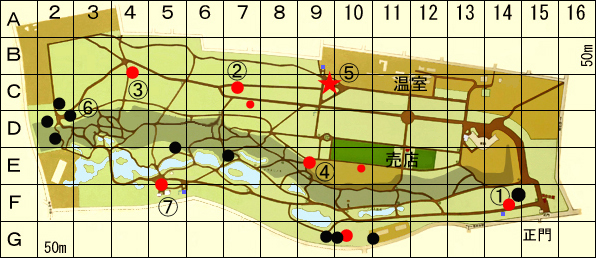

| イチョウ の 位 置 |

|

| 写真① : | F14 c | ● | 正門をはいって すぐ左手、2本 |

| F14cd | ● | トイレの前の2本のうち、太い方は雌株 | |

| 写真② : | C7 a | ● | ボダイジュ並木奥の左側 |

| 写真③ : | B4 d | ● | シマサルスベリ並木 |

| 写真④ : | E9 a | ● | 標識43番近くの崖地 |

| 写真⑤ : | C9 c | ★ | 精子発見のイチョウ イロハカエデ並木の突き当たり |

| 写真⑥ : | D2 c | ● | 奥の東屋手前、その他近くに4本 |

| ⑦ : | F5 a | ● | 梅林のはずれ(トップの写真) |