| �R��� �� �n�鋴 ������鋴 |  |

| �a�@�J�@�w | |

| �n�}�ɂ��Ă� �r���Q�� |

| �a�J�w �� ���j |

| 2012�N10��29�� �f�ځA11���W�� �lj��E�C�� 2021�N�T���@�n�}��傫�����A�ʐ^��lj����ĉ��M�⋭ |

| �n�}��ʐ^�̗��p���ɘa����A�܂��l�b�g�ł̃_�E�����[�h�f�[�^�̐��x�������Ȃ������߁A�ʐ^�𑽗p���ďa�J�w�̗��j�����������B |

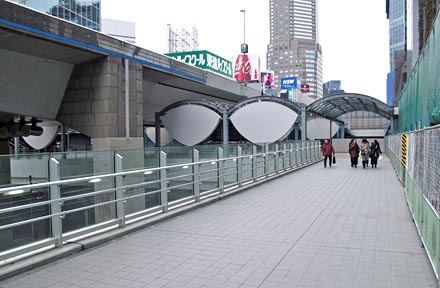

�a�J�}�[�N�V�e�B�[�̉��{���Y 2011.6.25�B�e |

| �R����ōł����j�̂���w�̂ЂƂŁA�J�Ƃ͖�140�N�O�B |

| �R����𒆐S�ɂ��āA�ʐ�����̓����������������������������s�S���������A�X�ɂ͏Ó�V�h���C���̉w����������ʒu���ς������B�����̑��݊W�͊�{�I�ɂ͕ς��Ȃ����̂́A���ˉ���n�����Ȃǂ̃z�[�����x���̕ύX��A�n���S�Ƃ̑��ݏ�����ȂǁA�ڂ܂��邵���ω��������Ă����B |

| �a�J�w�ɂ͉E�Ɏ��� �P.�`�V. �̋������ڊւ���Ă��邪�A���̏ڍׂ͊e���ŏq�ׂ邱�Ƃɂ��āA���̃y�[�W�ł͒n�}�Ǝʐ^�ŏa�J�w�Ǝ��ӂ̕ω��̗l�q�����Ă��������B |

| ���炭�p�������Ŕ��W���Ă����a�J�����A����10�N�̍ĊJ���ŁA������₷���֗��ȉw�ɐ��܂�ς�邽�߂̑�ϐg�𐋂��悤�Ƃ��Ă���A�܂��܂��H���̓r��ɂ���B |

| �{�y�[�W�� ���̂悤�ȍ\���ƂȂ��Ă��� |

| �P�D�i����J�� | 1885(����18)�N�R�� | |

| �Q�D���X�����Ɠ��ډw�� | 1925(�吳14)�N�܂� | |

| �R�D�O��ډw�� | 1926�N�`1937(���a12)�N | |

| �S�D������J�� | 1938(���a13)�N�` | |

| �T�D���̔��W | 1946(���a21)�N�` | |

| �ԊO�F�א��A���� | �@�@1955(���a30)�N | |

| �Tb�D���̔��W ���� | 1956�N�` | |

| �U�D�n�����̓��� | 1969(���a44)�N�` | |

| �V�D������a�J�w�̈ڐ� | 2020(�ߘa�Q)�N |

| ��) ���ׂĂ̒n�}��ʐ^�́A���C�A�E�g�ォ����ʂ�90�x��]���Ă���B |

| �P�D�i����J�� |

| 1885(����18)�N�R���P���F ���{�S�� �i�� - �ԉH�� �P���J�� |

| �J�Ƃ����w�� �i���a�J��V�h�����ԉH�̂T�B�����x��ĂR��16���ɁA�ڍ���ڔ��w���J�Ƃ����B |

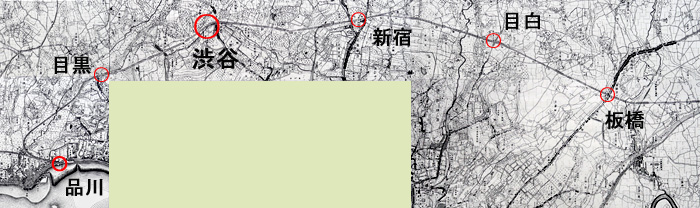

| �n�}�` 1897�N���F�P���� | ||

�Q�����̂P�n�}�A�i��郥��q��������V�h���郥���J���������������̂ɉ��M / ���n���ʕ��A���y�n���@ |

���ԉH |

| �J�ʎ��̐��H���z�}�ɂ��ƁA���݂̌b����w���߂����Ƃ��납�猻�a�J�w�z�[���܂ŁA�� 1,130���͐����������B�w�̕W����15.3���ŁA���̉w�����T���قǒႢ�B |

| 1901(����34)�N�F���w�A�b����ݕ��w �J�ƁB�i������R����ƂȂ�B | |

| 1903(����36)�N�S���F�R��� �r��-�c�[ �J�� | |

| 1906(����39)�N�F���-�a�J�� ���������� �@�@�@�@�@�@�@�@ ���h��b���(���q)�w �J�� |

|

| 1907(����40)�N�F�ʐ�d�C�S�� �a�J-�ʐ�� �J�� (�n�}�a �_�ŕ�) | |

| �����͎�ɑ�����̍����^���p�ɕ~�݂��ꂽ���̂ŁA�w�̖k���ɂ���L��͍����u����ŁA�����ŎR����ɐςݑւ����B | |

| ����z�[���̂������ꏊ | ||

| ���݂́A ���̃z�[�� �͈ړ]���� |

|

2012.10.2 |

| �R����z�[������b������������Ă���B���悻�̈ʒu�͋��鋞���z�[���̏ꏊ�ŁA���݂������������Ⴂ�ʒu�ɂ������B |

| �Q�D���X�����Ɠ��ډw�� | �@1925�N ��^�]�J�n�܂� |

| 1911(����44)�N�F�����s�d�R�����a�J�w�O(�R����̓���)�܂ŐL�� |

| 1916(�吳�T)�N�T���F�R��� �i�쑤���畡�X�����H�� �J�n |

| �n�}�b 1916�N�F�������̏a�J�w | ||||

| �� |  1909(����42)�N���} 1916(�吳�T)�N �O�c ����C�����} �ɉ��M�@���������s�d(�_��) | �k | ||

| �R����͕ω��Ȃ��B�ʓd�͗��q�̗A�����n�܂�A�L��ɂ͍����ݕ��̂��߂̗��u�����ł��Ă���B ���a�J(���݂̉~�R��)�̑�n�����������B�s�d�́A��ɉ˂�����{�v�˓����̎�O�ō��ɃJ�[�u���Ă���B | ||||

| 1920(�吳�X)�N�F���ːV�z�[���Ɉړ] | |

| 1919(�吳�W)�N�́A��̣�̎��^�]�J�n���ł͂Ȃ����낤���ƍl�������A�a�J�拳��ψ���s�́w�a�J�̋L���x�ɢ1920�N�Ɉړ]��Ƃ������B | |

| �n�}�c 1921�N�F�V�a�J�w�Ɉړ]��̏�� | ||||

| �� |  1909(����42)�N���} 1921(�吳10)�N ����C�����} �O�c �ɉ��M | �k | ||

| �w�t�߂ł͉ݕ��w�◯�ߒu�����̃X�y�[�X���g���A���h�����R����̊O���ɑ������ꂽ�B�������V���Q���������`����Ă���A���X���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �z�[���͂U���Ґ�(120m)�ɑΉ��������̂ŁA���ˉw�Ƃ��邽�߂ɂ���Ƀ��x�����グ�A�w�̑O��ɂ͂ӂ��̉˓��������݂���ꂽ�B�����V�w�ɁB | ||||

| �a�J�w ���ډw�� |

�n�`���O�L�� �K�G���ό��ē������̓W����� |

| ���݂̃n�`���O�L��Ɍ��Ă�ꂽ���h�ȉw�ɁB������Ƀz�[���ւ̊K�i�����ƁA�z�[����̌����������Ă���B ���̎ʐ^�͑吳�����̂��̂Ƃ����������������B�g�����[���̎s�d���A�{�v�˓������������ĎR����̊O���܂ʼn�������Ă���̂ŁA�n�}�d�̍��̎ʐ^�ł���B |

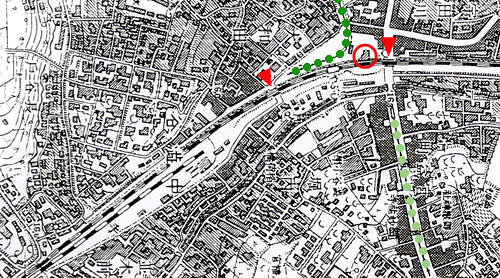

| �����ŁA�����H���̗l�q���m�F���邽�߂ɁA�n�}�c�̕����g��}�������B | |||||

| �n�}�c-�Q 1921�N�F �n�}�c�̕����g�� | |||||

| �� |  1909(����42)�N���} 1921(�吳10)�N ����C�����} �O�c �ɉ��M | �k | |||

| �_�ł��Ă��������́A�z�[���̒���(��150m)�������B �E���̋{�v�˓����Ȗk(���h����)�ł͂S�����̒z��(���F�̖Ԋ|��)���������Ă��邪�A�w�t�߂̋��������͂܂��i��ł��炸�A���̃��x���̂܂܂̂Ƃ��낪�����B����� �͍��ł����݁B | |||||

|

|

|||||

| ���̎��ɎR����̊O���ɑ���ꂽ�Ί_���c���Ă���B���݂́A��K�͂ȍĊJ���H���̈͂��ɕ�����Č��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B | |||||

| ���X�������ɑ���ꂽ�Ί_�F�n�}�c-2 �̇@��� |

|

| �@����a�J�w���������Ă���B���Ԃ̂��߂Ɍ����Ȃ����A��������Ί_���n�܂��Ă���B�w�Ɍ����ē��͉����A���H�͏���B |

| �A�F�Ί_�� �J�n���� |

|

| �B�F���S�ɒz��ƂȂ������� |

|

| �����ō����� ��Q.5 ���B |

| 1921(�吳10)�N�F�ʓd���R����������蔲���āA�V�����������J�� |

| 1922(�吳11)�N�V���F�a�J - ���h�� ���X�������� |

| 1923(�吳12)�N�R���F�s�d���{�v�˓������������ĐL������ |

| �@�@���@�N�@�X���F�֓���k�� |

| �n�}�d 1925�N�F���X���������O�H�̏a�J�w | ||||

| �� |  1921(�吳10)�N ����C�����} 1925(�吳14)�N�����C�� �O�c �ɉ��M | �k | ||

| �ʓd�͉w�̐^����������A�s�d���{�v�˓����̐�܂ʼn��тĂ���B �n�}���C�����ꂽ�̂Ɠ����N��11���ɂ́A�R����̊�^�]���J�n�����̂����A���̒n�}�̋��������͒n�}�c�Ƃ܂������ς���Ă��Ȃ��B���X�������������Ă��Ȃ��Ă��A���̏�ԂŊ�^�]���邱�Ƃ��\��������B | ||||

| ���X�������R�N�O�Ɋ������Ă���͂��̌��h�� (�n�}�d�̓_�ŕ�������)�����L���Ȃ̂ŁA�C�����s�\���Ȃ܂ܔ��s���ꂽ���̂ƍl����B |

| 1925(�吳14)�N11���F�R��� ��^�]�J�n |

| �R�D�O��ډw�� | �@1926�N�`1937�N |

| 1927(���a�Q)�N�W���F���}������ �a�J�w�J�� (�n�}�e �_�ŕ�) |

| �n�}�e 1928�N�F���}�������J�ƌ� | ||||

| �� |  1909(����42)�N���} 1928(���a�R)�N��O��C�����} �O�c �ɉ��M | �k | ||

| �悤�₭�R��������X���ƂȂ��Ă���B �w�a�J�̋L�� II�x�ɂ��ƁA�O��ڂ̉w���� �̏v�H��1930(���a�T)�N�����A���łɎl�p���傫�ȉw�ɂ��`����Ă���B | ||||

| 1930(���a�T)�N�F�O��ډw�� �v�H | |

| 2��ډw�ɂ͂킸��10�N�Ԃ����g���Ȃ��������ƂɂȂ�B �֓���k�ЂŔ�Q�������߂ł͂Ȃ����낤���B |

|

| �O��� �w�� |

�B�e�� 1953(���a28)�N |

| �q�J���G�̍H������Ɍf������Ă����ʐ^�B �w�̏o������̓n�`���L�ꑤ�B���ɂ́A�܂����z����Ă��Ȃ��ʓd�r���B���̉w�ɂ�1966(���a41)�N�܂Ŏg��ꂽ�B |

| 1933(���a�W)�N�S���F�����S�ݓX ���H(�R����̓����A�w�̖k�[) | |

| 1933(���a�W)�N�W���F��s�d�S(�� �����d�S) �� ��̓��� �J�� | |

| 1934(���a�X)�N�S���F�����n�`�������� ������ | |

| �@�@���@�N�@�@10���F�����S�ݓX �v�H |

| �����S�ݓX�@(�B�e��1950�N��) | ||

| ����� |

Wikipedia���A�o�T�͓��{���{�w�ʐ^����(1959�N7��1����)�x �R����̓����A�{�v���� |

�R��� |

| �ŏ��ɂł����͓̂_�ł���g���̕����̂݁B�a�J��̐^��Ɍ��Ă�ꂽ���߁A�n��1�K��삪����Ă����B |

| �� |

| ��̑O�̓��}�S�ݓX���� | ||

|

2012.10.2 | |

| �O��������͕ύX���ꂽ���A��͖̂�80�N���̒����ɂ킽���Ďg���A����̒n���S�w�ړ]�ɐ旧���ĉ�̂��ꂽ�B |

| �S�D������̊J�� | �@1938�N�` |

| 1938(���a13)�N�F���������S���@�R�Z���� - �a�J�� �J�� | |

| ���݂� �����n���S������B�R��������̓����S�ݓX�z����`�Œn���S�����݂��ꂽ�B | |

| 1939(���a14)�N�U���F�ʐ�����ʓd�r���̂Q�K�Ɉړ] | |

| �ʓd�r���͈ꕔ�R�K�܂Ō��݂�����ɁA�H�������f�B | |

| �ʐ^�g�F�B�e�� 1944�N | |||

| �� |

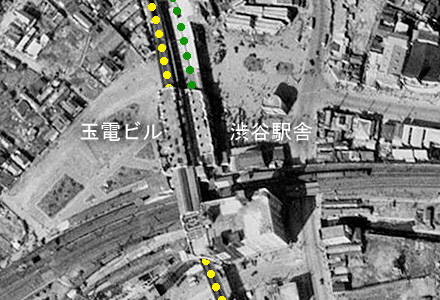

1944(���a19)�N�U��11�� ���R�B�e / B8-C1-18 / ���y�n���@ �ɉ��M �ʐ^�f�����A����ɐ������L���Ă���B�𑜓x���Ⴍ ��Ԃ����� |

�k |

|

| ������͓��m���̒n���S���������A�z�[�����R�K�ɐ݂���Ƃ�������ŏa�J�̒J�����f���A���̐�̉~�R���̎Ԍɂł͍ēx�n�ヌ�x���ƂȂ�B�������瓹������ʂ܂œ˂��������̂́A���݂������������S�����A��������ʂւ̉������l���Ă������߂ł���B | |||

| �n�`���O�Ɛ����ł́A�w�O�L��̐����̂��߂ɉƂ������Ȃ��Ă���B | |||

| �����S�ݓX���z���@(�B�e��1950�N��) | ||

| ����� |  Wikipedia���A�o�T�͓��{���{�w�ʐ^����(1959�N7��1����)�x �R����̓����A�{�v���� | �R��� |

| �ʐ^�h�F�B�e�� 1948�N | ||

| �� |  1948(���a23)�N�R��29�� �ČR�B�e / M859-115 / ���y�n���@ �ɉ��M |

�k |

| �i���̂���ʓd�r���̂R�K���n���S�A�Q�K�ɋʓd�ŁA�n���S�~�Ԍ�͑O���̉��D�����o�Ă���A�K�i���~��Ēn��ɏo�Ă����B ����ɂ͑��z�[������A��ɑ��z����ē��}��قƂȂ�B |

| �n���S���牺���K�i | ||

|

2013.1.20 |

| 1940(���a15)�N���F�R����O���z�[���� | |

| ���G�ɘa�̂��߂ɓ����E�O��肻�ꂼ���p�̃z�[���Ƃ����B�������A�z�[�����傫���J�[�u���Ă��邽�߂ɓd�ԂƂ̊Ԃɑ傫�Ȍ��Ԃ�����A���H�ɗ�������l�����������Ƃ����B | |

| 1941(���a16)�N12���`1945(���a20)�N�X���F�哌���푈 | |

| �T�D���̔��W | �@1946�N�` |

| 1954(���a29)�N10���F�ʓd�r���̏�ɑ��z����`�œ��}��� ���� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�����ɁA��قƓ��}�S�ݓX�����ԂR�w�̓n��L�����A �@�@�@�@�@�@�@�@������̒���Ɍ��݂��ꂽ |

| �ʐ^�i�F�B�e�� 1956�N | ||

| �� |  1956(���a31)�N�R��10�� �ČR�B�e / M324-389 / ���y�n���@ �ɉ��M |

�k |

| ���}��� | ||

|

2012.10.2 |

| �J�[�u�����ǖʂ̂ǂĂ������������B����31m���z���������Ƃ��Ă͂��������̂ЂƂŁA�O�ǂɂ̓J�[�e���E�H�[�����̗p���ꂽ�B2021�N�ɉ�̂��n�܂��Ă���B |

| ���͖����n��L�� | ||

| �������S�ݓX |  |

���}��� |

| 2013.5.13 | ||

| ���h������B��R�w(�T�`�V�K)�Ō���Ă������A����̋�����z�[���̈ړ]�H���ɐ旧���ĉ�̂��ꂽ�B |

| �ԊO�F�א��A���� | �@1955(���a30)�N |

| 1955(���a30)�N�F���S�Ɠ��}�d�S�Ԃ̌א��A������������ | |

| �R����̓������Ȃ��ʘH�͍��S�Ɠ������\�����Ȃ��A���ʘH�͂��������̂́A���Ƃ͕S�ݓX���̓n��L���ƁA�w�O��̉˓����������邵���Ȃ������B �����ŏ��߂Čא��A�����������A�R����̒������D���o�Ă��瓌�������D�O���o�āA�{�v�⑤�ɓn���悤�ɂȂ����B |

|

| �ʐ^�i�F�B�e�� 1956�N |

1956(���a31)�N�R��10�� �ČR�B�e / M324-389 / ���y�n���@ �ɉ��M |

| �ʒu�͋�����̂����쑤�ŁA���������̍~�Ԍ����݂���ꂽ�B |

| �쑤 �O�� | ||

|

2012.10.31 | |

| �����z�[���Ō��h���������Ă���B���x�b�g���g��ꂽ�Ō�̎����̌��B���̗ΐF�̕ǂ�������̃z�[���B |

| ����� �~�Ԑ�p���D�� |

|

| �K�i�̐�� ��������������̎ԗ���������B |

| ������ƌא����̈ʒu�W |

|

| �߂̕������O�f�̍~�ԉ��D�ւ̊K�i�B |

| �����͖ؑ� | |

|

|

| ���Ǝ�v�\���͓S�������d�グ�͖ؑ��ŁA65�N�Ԃ��̂܂g���Ă����B�������T�b�V���̓A���~�Ɏ��ւ����Ă���B |

| �����̌��ɕt����ꂽ���� �� | |

|

�@�@�@�S�s�ڂ� ���a30�N�̐���N�B �@�����}�̉��D���ɏo�� |

| �包�͂R�{�ŋt���ł��邽�߁A�����̗��͊K�i�����E�ɕ����ďo�������Ă����B |

| �Tb�D���̔��W �̑��� | �@1956�N�` |

| 1956(���a31)�N�F�������������ɓ��}������قƌד��� ���� |

| 1957(���a32)�N�F�����S�ݓX�̓쑤���z |

| �ʐ^�j�F�B�e�� 1957�N | |||

| �� |

1957(���a32)�N10��10�� �ČR�B�e / M1010R1-150 / ���y�n���@ �ɉ��M |

�k |

|

| ��ʉ������ł́A�������H���ʐ�ʂ肪�H�����B | |||

| ���}������� |

Wikipedia ���A�B�e��2003�N�S�� |

| �ד��� | ||

|

2011.6.25 |

| ���Ԃɂ̓o�X�̂�ɉ����K�i���������B������� ������̎ԗ����ʂ��Ă���B�ĊJ���̏����H�����n�܂��Ă���B |

| 1960(���a35)�N�P�����F���˓����E�a�J�w ���ǍH�� �J�n | |

| �����I�����s�b�N��ڍ���������246��(�ʐ�ʂ�)�̊g���ɔ����āA����˓����v�̉˂��ւ��A���s�����R�����v�̉ː݁A�a�J�w�\���̐��`���ǍH���ȂǁA13�N�Ԃɂ��킽����ǍH�����s���āA�ق� ���݂̏�ԂƂȂ����B | |

| �\�����`���ǍH���̂̓��e�́A�@ �z�[���̋Ȑ����ɘa���ēd�ԂƂ̌��Ԃ�����������A�A �z�[���̕����L����A�B 10���Ґ��Ή��p�Ƀz�[���̒�����

220���Ƃ��邽�߂ŁA�w�̗������R����̊O���ցA�������̈ꕔ���R����̓����Ɉړ������B ���̌��ʁA�����d�Ԃ̍ŏ����a�� 380�����������̂� 600���ɁA�z�[���̕�����11m�܂Ŋg������Ȃǂ̉��ǂ��s��ꂽ�B |

|

| �H���͓삩��k�ւƍs���A���̈�ő���ꂽ�̂��u��ꍂ�ˋ��v��u�{�v���ˋ��v�ł���B�܂�����܂łR�A�������{�v�˓����̌��̂P�{�����ւ����A22�� �P�X�p���̌��ƂȂ����B�@�u �v���̋��ɂ��Ă͂��ꂼ��̍����Q�ƁB | |

| 1973(���a48)�N�R���F�w���ǍH�� ���� | |

| 1963(���a38)�N�F�a�J�w�����{�� �v�H | |

| �ʐ^�k�� ���� �ŁA�S�R���N���[�g�Q�K���� | |

| 1964(���a39)�N�S���F�������z�[���� �S�ʂƂȂ� | |

| �z�[���̓J�}�{�R�^�̉����ŕ���ꂽ�B | |

| 1964(���a39)�N10���F��s�����R���a�J�� �b�蕔���J�� | |

| �R����̏���z�� �a�J�S���ځ`������Ԃ��ŏ��ɊJ�Ƃ����B | |

| �ʐ^�k�F�B�e�� 1966�N |

1966(���a41)�N�U��29�� / MKT666X-C7B-4 / ���y�n���@ �ɉ��M |

| �����{��(�ʂ��Ă���͈̂ꕔ)�ƎR����O���z�[�� | ||

|

2011.4.19 | |

| ��s�����̋��r���z�[���̍\���̂��x���Ă���B�����͍��܂Œʂ�g���Ă���B������̌��ݒ��̃r���́A�q�J���G�B | ||

| ������ �z�[�� | ||

|

| �U�D�n�����̓��� | �@1969(���a44)�N�` |

| 1969(���a44)�N�F���}�ʐ�� �p�~ | |

| 1963(���a38)�N����s�d�̔p�~���n�܂�A��{�I�ɂ͘H�ʓd�Ԃ������ʐ�����p�~����ăo�X�H���ƂȂ����B | |

| 1972(���a47)�N�F�n���S��������̍H���J�n | |

| 1977(���a52)�N�S���F��q�ʐ쉀 - �a�J�Ԃ� �V�ʐ���J�� | |

| �Z�{���o�R���ėp�꥓��������Ɏ����s�����R�����̒n���Ɍ��݂��i�߂��Ă����B���̂͂̂��ɓc���s�s���ƂȂ�B | |

| 1978(���a53)�N�W���F�n���S������� �a�J-�R�꒚�ڊ� �J�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}�V�ʐ���� ���ʉ^�]���J�n |

|

| �ʐ^�l�F�B�e�� 1979�N |

1979(���a54)�N10��20�� / CKT794-C13B-6 / ���y�n���@ �ɉ��M �_�ł� ���ݏ�����̃C���[�W��\�� |

| �{�v�˓������́A�n���S�H���̂��߂ɃX�p���̑傫�����̂Ɋ|���ւ���ꂽ�B |

| 1980(���a55)�N�F�ݕ��̎�舵����p�~ | |

| �Ւn�͏Z��W����Ƃ��Ďg��ꂽ�B | |

| 1996(�����W)�N�F�ݕ��w�Ւn�� �鋞���z�[����V�݁B |

| �ʐ^�m�F�B�e�� 2009�N |

2009(����21)�N�S��27�� / CKT20092-C62-22 / ���y�n���@ �ɉ��M 1997 ����� 2001�N�̎ʐ^�͉𑜓x���Ⴂ���߁A10�N�ȏ���o�����̂��g�p |

| �ݕ��w�Ղ͓y�n�̎擾��H���ύX���s�v�����A���ꂽ�ʒu�ɂ��������߂ɏ�芷���ɂ͎��Ԃ��|����A���a�J�w��Ɲ������ꂽ�B |

| �R����z�[���̓�Ɉʒu���� �鋞���z�[�� | ||

|

2012.10.2 | |

| �R��������z�[������b���������������B | ||

|

2012.10.2 | |

| �Ó�V�h���C�� 15���Ґ��Ή��̂��߂ɁA�z�[���͒����B�E���̓�K���ĕ����� �V����B | ||

|

| 2000(����12)�N�S���F�a�J�}�[�N�V�e�B �J�� | |

| 2001(����13)�N�P���F�c�c�n���S��13���� �r��-�a�J�Ԃ̍H���J�n | |

| 2002�N�ɂ� ���}�������Ƃ̒��ʉ^�]�����肳���B | |

| 2003(����15)�N�U���F���}������� �� | |

| 2008(����20)�N�U���F���s�S�� �r��-�a�J�� �J�� | |

| 2009(����21)�N�U���F������ق̐Ւn�� �q�J���G ���H | |

| �ʐ^�m-2�F�B�e�� 2009�N |

2009(����21)�N�S��27�� / CKT20092-C62-22 / ���y�n���@ �ɉ��M |

| �q�J���G�͒��H���O�̏�ԁB |

| 2011(����23)�N�R���F�����{��k�� ���� | |

| 2012(����24)�N�R���F�q�J���G �v�H | |

| �a�J�w�Ƃ͐V�����ד����Ō���邪�A�w���͉��ݒʘH�B | |

| �V�ד��� | ||

|

2012.10.2 |

| 2013(����25)�N�R���F���s�S���� | ���}�������Ƃ̒��ʉ^�] �J�n��� |

| 15���œ��}�������a�J���ˉw�̎g�p���I���B�n�������ꂽ�̂� �a�J����㊯�R�̒��O�܂ŁB | |

| �@ �� �N�@�� ���F�����S�ݓX���� �c�ƏI���A���̌� ���� | |

| 2014(����21)�N�U���F�a�J�X�N�����u���X�N�G�A(����) ���H | |

| �ʐ^�n�F�B�e�� 2017�N |

2017(����29)�N�W��23�� / CKT20176-C29-26 / ���y�n���@ �ɉ��M |

| ������ �a�J�w | ||

|

2012.10.2 | |

| �� | ||

|

2014.7.12 | |

| �a�J�X�N�����u���X�N�G�A�̍H�����n�܂��Ă���B |

| �̂̋L�� | ||

|

2019.2.11 | |

| �X�N�����u���X�N�G�A�̓쑤�A��a�J�X�g���[����ւ̃f�b�L�ɐ݂���ꂽ�A���������z�[���̃f�U�C���B | ||

|

||

| ���ɂ̓��[���̋O�Ղ��c����Ă���B |

| �V�D������a�J�w�̈ڐ� | �@2020(�ߘa�Q)�N |

| 2019(����26)�N11���F�a�J�X�N�����u���X�N�G�A(����) �v�H |

| 2020(�ߘa�Q)�N�P���F�������g��������̏a�J�w�� �ړ] |

| �ړ]����̐V�w�̊O�ς� �X�N�����u���X�N�G�A�B ����A�w�̉����̏�Ɏ��R�ʘH���݂�����B �V�w�̍H���̗l�q�́A������ �܂Ƃ߂����Ǝv���Ă��܂��B |

| �w�� �a�J �̗R�� |

| �w���J�Ƃ�������1885(����18)�N�̕t�߂̒n���ɂ��B |

| �������A�a�J��̐����ł� �a�J�̗R���͒�܂��Ă��Ȃ��B �܂��A�u�̂��̕t�߂͓���]�ŁA���J�̗��ƌĂ�A���̉��J���a�J�ɂȂ����v�Ƃ�����������A�Ə�����Ă���B �J�Ƃ����ǂ��a�J�w�t�߂̕W���� 15���ȏ�L��A�ꕶ�C�i���ł��C��ꡂ����Ȃ��������̂ŁA�����Ȃ��B�B |

| �����ЂƂ� ���������_�Ђ̎Г`�ɂ����̂ŁA�u�����̏I��荠 �̎�ł������͍�d�Ƃ��A���s�̌䏊�ɓ���������߂܂����Ƃ���A���̑��̖��� �a�J��������������Ƃ���A�a�J�̐�������A�Ȍ�

�d�Ƃ̗̒n�ł��� �J���� �� �a�J �ɂ�������v�Ƃ������B �����̖��O��^������Ƃ����̂� �������Șb�����A������̂ق��� �܂��M�ߐ�������B |

| ���̍��̎Q�l���� �F |

| �w����H�90�N�̂���݁x���H ��37�� ���W�� / ���{���L�S���������H���� �w�S���t�@���x�A�ڃV���[�Y / ����c �� �@�@�����S����Y���߂��� 24 / �n�`�������グ���^�[�~�i�� 2011�N�T��U�� �@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@ 25 / �w�O�L��̎v�z�@2011�N�V��W�� �@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@ 26 / �����w�ƃ��_�j�Y�����z 2011�N10�11���12�� �w�a�J�̋L��� �� II�`IV�x�a�J�拳��ψ��� Wikipedia�̗l�X�ȍ��� |

| �r���A�^�C�g���̒n�}�ɂ��� �F�@�n�}�T�C�Y 299�~93 |

| ����42�N(1909�N)���} �吳�T�N(1916�N)����C�����} �P�����̂P�n�} �u�O�c�v�ɉ��M / ����{�鍑���n���ʕ�/���y�n���@ ���s |

| Top���@�| �˓���(�K�[�h)�E�א��� �|�@�����r��@��� ���ˋ� �� |