| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 渋 谷 駅 | |

| 地図については 脚注参照 |

| 2012年10月29日 掲載 2012年11月8日 追加・修正 |

| 1885年(明治18年)3月 日本鉄道の品川線が開通すると同時に開業した、山手線では歴史ある駅のひとつ。 ただし、駅は現在の湘南新宿ラインのホーム付近だった。 今は高架駅だが初代は地上駅で、渋谷川がすぐそばにあるということは、渋谷の その谷底に位置している事を示している。 これまでの変化・改良は色々とあったが、JR・銀座線・東急・井の頭線などの線路の位置関係は基本的に変わっていない。 しかし 今回の東急東横線の地下化に伴って、山手線の内側(東口)は大きく変わろうとしている。 |

|

| 渋谷マークシティーの岡本太郎 |

| 渋谷駅 の 歴史 |

| 1885年(明治18年)3月: 日本鉄道 品川 - 赤羽 開通、 渋谷駅開業 | |

|

|

| 1905年(明治38年) : 渋谷 - 新宿 複線化 | |

| 1906年(明治39年) : 大崎 - 渋谷 複線化 |

|

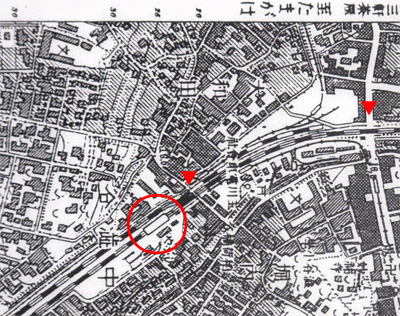

| 初代ホームのあった場所 |

|

| およその位置だが、現在のホームよりも少し低い位置にあったのは確か。 (ホームの長さは赤丸よりも長い。) |

| 1916年(大正5年) : 複々線化工事 開始 |

| 1919年(大正8年) または 1921年(大正10年): 恵比寿 - 渋谷間複々線化 |

| 前者が正しいようだが 未確認 |

|

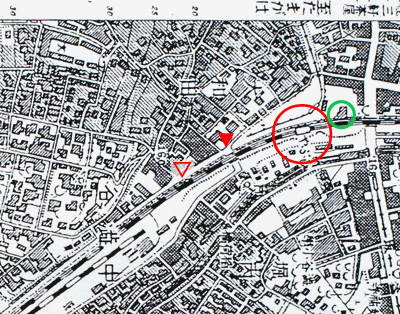

| 渋谷駅 新駅舎 ○ | |

|

|

|

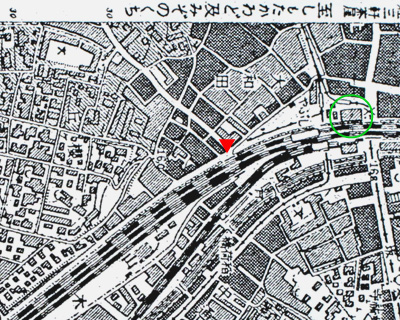

| 複々線化の工事手順 |

| 初代の駅は、建設のしやすさと敷地の確保を優先した地上駅だった。 電車、道路の交通量が増えたために、立体交差化が必須となり、複々線化時に 山手線全体にわたって実行された。 営業しながらの工事には工夫が必要だが、隣に新線を建設するのは 比較的容易である。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 複々線化時に造られた石垣 |

|

| 山手線の外側で渋谷駅方向を見ている。 金網のために見えないが、ここから石垣が始まっている。 駅に向けて 道は下り坂、線路は上り坂。 |

| 複々線化時に造られた石垣の 開始部分 : ① |

|

| 完全に築堤となった石垣 : ② |

|

| ここでは 高さ 約 2.5 m。 |

|

| 1922年(大正11年)7月 : 渋谷 - 原宿間 複々線化 |

| 1923年(大正12年)9月 : 関東大震災 |

| 1925年(大正14年)11月 : 山手線 環状運転 |

| 1927年(昭和2年)8月 : 東急東横線 渋谷駅開業 |

|

| 1933年(昭和8年) : 帝都電鉄(現 京王電鉄)井の頭線 開業 国鉄の線路との絡みは無し |

| 1934年(昭和9年)4月 : 忠犬ハチ公銅像の 除幕式 |

| 同 年 10月 : 東横百貨店(現 東横店東館)竣工 |

| 1938年(昭和13年) : 東京高速鉄道 青山六丁目 - 渋谷間 開業 現在の メトロ銀座線、東横百貨店を増築する形で 3階部分に地下鉄が建設された 玉電ビルは3階駅部分まで完成後に工事が中断 |

| 1940年(昭和15年)頃 : 山手線外回りホームが増設され、内回り・外回り それぞれ専用のホームとした。 |

| 戦後の変化 |

| 南 |

|

|

| 駅の西側 詳細 | |

| 南 |  |

| 銀座線 宮益架道橋 | |

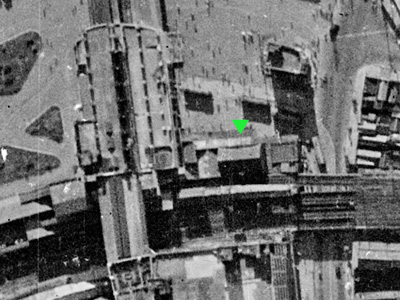

| 1947年(昭和22年)9月/米軍撮影空中写真/国土地理院 |

|

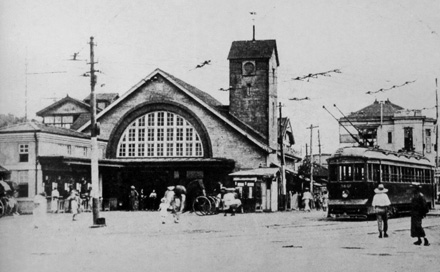

| 三代目 駅舎 1953年(昭和28年)撮影 | |

|

|

| ヒカリエ工事現場に掲示されていたもの | |

|

| 1954年(昭和29年) : 玉電ビルの上に増築する形で東急会館 完成 (現在の 東急東横店 西館) |

| 1955年(昭和30年)頃 : 国鉄と東急電鉄の 跨線連絡橋が造られる |

| 1956年(昭和31年) : 東口向かい側に東急文化会館と跨道橋 完成 |

| 国鉄と東急電鉄の 跨線連絡橋 |

|

| 場所は 地下鉄駅のすぐ南側。 リベットが使われた最後の時期の桁。 |

| 階段側に付けられた銘板 ▼ | |

|

3行目に 昭和30年の製作年。 →東急の改札口へ |

|

|

| 木造仕上げ部分が いたる所に残っている。 |

| 1961年(昭和36年)より : 駒場架道橋 ・渋谷駅 改良工事 開始 | |||

|

| 1969年(昭和44年) : 東急玉川線 廃止 | |

| 1972年(昭和47年) : 地下鉄半蔵門線の工事開始 | |

|

|

| 1977年(昭和52年)4月 : 二子玉川園 - 渋谷間の 新玉川線開業 | |

| 1978年(昭和53年)8月 : 地下鉄半蔵門線 渋谷 - 青山一丁目間 開業 東急新玉川線と 直通運転開始 |

|

| 1980年(昭和55年) : 貨物の取り扱いを廃止 |

| 近年の変化 |

| 1996年(平成8年) : 貨物駅跡地に 埼京線ホームを新設。 |

| 山手線ホームの南に位置する 埼京線ホーム |

|

| 恵比寿方向を見ている。 湘南新宿ライン 15両編成対応のために、ホームは長い。 右奥の二階建て部分が 新南口。 |

|

| 2013年(平成25年)3月 : 東急東横線が地下ホームに移転の予定 |

| 駅名 渋谷 の由来 |

| 駅が開業した当時1885年(明治18年)の付近の地名による。 しかし、渋谷区の説明板でも 渋谷の由来は定まっていない。 まず、「昔この付近は入り江で、塩谷の里と呼ばれ、その塩谷が渋谷になった」という説がある、と書かれている。 谷といえども 渋谷駅付近の標高は 15m以上有り、縄文海進期でも海は遙かかなたであった。 もうひとつは 金王八幡神社の社伝によるもので、「平安の終わり頃 領主であった河崎重家が、京都の御所に入った賊を捕まえたところ、その賊の名が 渋谷権介盛国 だったことから、渋谷の姓を賜り、以後 重家の領地である谷盛庄が渋谷にかわった」 という説。 盗賊の名前を取るというのは おかしな話だが、こちらのほうが まだ信憑性がある。 |

| この項の参考文献 : 『鉄道ファン』 連載シリーズ / 小野田 滋 |

| 東京鉄道遺産をめぐる 24 / ハチ公が見上げたターミナル 2011年5 ・6月 同 25 / 駅前広場の思想 2011年7 ・8月 同 26 / 共同駅とモダニズム建築 2011年10 ・11月 ・12月 |

| 脚注、タイトルの地図について : 地図サイズ 299×93 |

| 明治42年(1909年)測図 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「三田」に加筆 大日本帝国陸地測量部/国土地理院 発行 |

| Topへ - 架道橋 (ガード) ・跨線橋 - 高橋俊一 駒場 高架橋 へ |