| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 池 袋 → 大 塚 |

| 池袋 - 大塚間 の地形 |

| 2021年1月 掲載 |

| 山手線には開通当初、踏切が多かった。できる限り地形をいじらずに線路を通せば、建設コストを抑えられる。とはいっても、多くの台地を横切っていくために築堤や掘割も多く、架道橋や跨線橋が造られた。 |

| 品川線の池袋で分岐して田端を目指した短絡線(旧山手貨物線、現湘南新宿ライン)も、その多くは築堤か掘割だが、大塚までの区間は例外的にほとんどが踏切○だった。 |

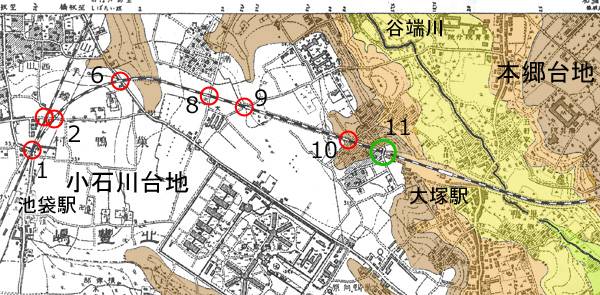

| 地図A:山手線 池袋-田端間 開通当初の状況 |

1909(明治42)年測図 1万分の1 早稲田 /大日本帝国陸地測量部/国土地理院 に加筆 |

| 標高: |

|

30m以上、 |

|

〜25m、 |

|

〜20m、 |

|

〜15m、 |

|

15m以下 |

| 大塚駅が谷端川の崖線の際にあることがわかる。 |

| 池袋駅の標高は約32.5m、整地された大塚駅は約25mなので、標高差は7.5m。 区間距離 約1.8kmで割ると、平均勾配は約4‰(パーミル)だが、大塚駅のすぐ手前まで標高30m以上の台地が続くため、小さな尾根に位置する第一鎌倉踏切(8)までは緩やかな下り勾配とし、そこから10‰で下っていく計画とした。このため、後半は開通当初から掘割となっている。(カーソルを乗せると切取り部・・・を示す) |

| 谷端川が作った低地は、高さは10m近くにもなる築堤で渡っている。 |

| 1924(大正13)年12月:池袋 - 巣鴨間 複々線化 |

| 初めは電車の運行本数、交通量ともに少なかったので踏切で問題なかったが、山手電車線を複々線として増線する時には、可能な限りの立体交差化が図られた。しかし、地図Aの多くの踏切はそのまま残ったので、踏切○と跨線橋○がセットになった道路が5カ所もできた。 |

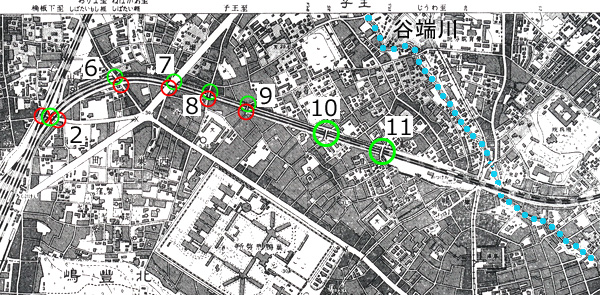

| 地図B:複々線化後の状況 |

1929(昭和4)年第三回修正測図 1万分の1 早稲田 /大日本帝国陸地測量部/国土地理院 に加筆 |

| 2:第二鎌倉踏切、6:仮称 板橋道踏切、7:新田堀踏切 8:第一鎌倉踏切、9:仮称 第二宮仲踏切 |

| 10:栄 橋、11:空蝉橋 |

| これらの残った踏切、特に山手線の東西を結ぶ第二鎌倉踏切(2)や、川越街道(6)と環状5号(7 明治通り)が六又ロータリーに近いために、高度経済成長時には開かずの踏切となって渋滞の名所となった。 すべての踏切が解消されたのは1993(平成5)年のことで、開通以来 じつに90年後のことだった。 |

| Topへ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 池袋駅 へ |