| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 池 袋 → 大 塚 | |

| 地図については 脚注参照 |

| 池 袋 駅 |

| 品川線開通時 1885(明治18)年には 目白駅と板橋駅の中間で、何もなかった・・・。 |

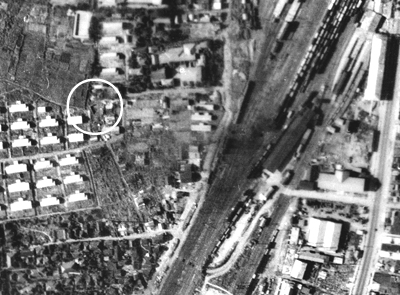

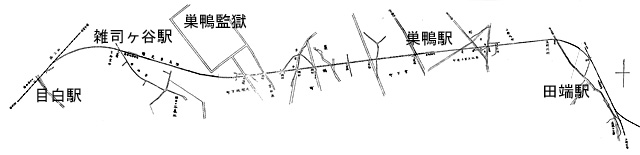

| 約20年後、1903(明治36)年開通の旧称豊島線(池袋−田端)を どこに敷設するかについては、何度かのルート変更があった。 初めは目白と池袋の中間に「雑司ヶ谷駅」を作る案で仮免許を受けたが、実地測量してみると、できたばかりの「巣鴨監獄」にあたってしまう。 そこで目白の少し北を分岐点とし、監獄の南端付近を湾曲しながらかすめる案で本免許を取得した。 |

| 図 「日本鉄道田端目白間鐵道敷設ノ諮問 第参拾壱號ノ一 」 |

|

| 『東京市区改正委員会議事録 第10巻』 1899年 に加筆 |

| ところが、 | |||

| ・ ・ ・ ・ |

巣鴨監獄に近すぎるという意見が出された 開業時には誘致に積極的だった目白が、分岐線の設置に関しては住民の反対があった 目白駅は谷間・掘割りの駅であり、拡張が難しい 池袋は平地で広く、住宅も少なかったので新駅を作りやすかった |

||

| などの事情で、最終的には池袋に新駅を作って分岐された。結果的には大正解で、池袋は大きなターミナル駅として発展した。 | |||

| 田端との間の中間駅は、小石川と王子を結ぶ 王子道、現折戸通りに大塚駅、中山道に巣鴨駅の二つだけで、駒込駅(当初 妙義駅の説有り)は 後になってから開業した。 | |||

|

|||

| メトロポリタン 口 |

|

| 駅の南西側の2階レベルにある改札口。 東武百貨店入り口だけでなく道路にも下りていける。 |

| 南から 北方向を 見る |

|

| 「東が西武で 西 東武」というデパートの配置。駅よりもさらに長い壁に挟まれている。左端の線路がは東武鉄道池袋駅。奥の煙突は豊島清掃工場。 |

| 西から 西武を見る |

|

| 駅名 池袋 の由来 |

| 池袋駅の名前は付近の地名、池袋 によっている。 近世 1772(明和9)年の『武蔵国豊島郡雑司谷村絵図』によると、雑司ヶ谷の北側に位置する池袋村の範囲は、想像よりも北に偏っていた。池袋村の中心となる集落は駅から1kmも北側で、現在の池袋本町の中心辺りだった。 どうやら池袋駅の所在地は 池袋村と雑司ヶ谷村の境だったようだが、ぎりぎりのところで池袋村の範囲だったのだろう。 |

|

|

|||||

| 池袋の地名の由来 | |||||

| 現在の住居表示しか確かめていないのだが、東京の地名は「山と谷」、「川・堀 と橋」が多くて、「池」は極めて少ない。 昔は「溜池」などいくつもあったのだろうが、「溜める」ことよりも「流す」ことに重点が置かれたために池が少ないのかも知れない。 |

|||||

| 文句なしは不忍池の「台東区池之端」、あとは洗足池に関係している「大田区池上」などと「同区 南および北千束」、「目黒区洗足」、「練馬区大泉」関係である。 | |||||

| これらの地名は池の名前が由来だが、池袋は「袋池」ではないことがポイントのような気がする。 つまり、固有名詞ではなく状態を表しているのではないだろうか。そっくりの地名として、中野区の「沼袋」がある。 |

|||||

|

|

|||||

| メトロポリタンホテルの駅寄りに小さなスペース「元池袋史跡公園」があり、そこには「池袋地名ゆかりの池」という立派な石碑がある。 解説板は 【このあたりにあった池が地名の起こりとも伝えられている。】という あいまいな表現で断定はしていないのであるが、あたかもここが ゆかりの地 と思えるような石碑である。 |

|||||

| 元池袋史跡公園 | |||||

|

|||||

|

|||||

| 「元池袋史跡公園」は、すぐ西隣にあった「元池袋公園」を移転整備したもので、そこにあったとされるのが「丸池」である。 このために、地名ガイドの中には「丸池が 袋の形 をしていたので 池袋 となった」という説も見受けられるが、どうやらそれは誤りでのようだ。 |

|||||

|

|||||

下図は明治42年の地図の上に、当時の巣鴨村大字池袋の範囲を示したものである。 |

|||||

| 凡例:水色:川、黄土色:大字境、黄色:古地図にある道 | |||||

|

|||||

| 豊島区地域地図第三集 参考図/豊島区立郷土資料館 に彩色 「資料特別利用許可書」提出済み |

|||||

| 大字池袋(以前の池袋村)は 西・北・北東部を谷端川に囲まれた、池袋台(仮称、正式名は未調査)に広がる畑作中心の村だった。 先にも述べたが、本村は図の北部に位置する集落である。 |

|||||

|

|

|||||

| 豊島区立郷土資料館がまとめた古地図やその解説によると、池袋の名は、今から450年前 室町時代末期の 1559(永禄2)年に北条氏康が作成させた『小田原衆所領役帳』に、雑司ヶ谷 その他の地名と共に確認されているという。 | |||||

| 地名の由来については ふたつの記述がある。 まず一つ目は、近世の地誌として内容についての評価が高いとされる 『新編武蔵風土記稿』で、1810(文化7)年から1828(文政11)年の作成である。 そこには、 |

|||||

| 「池袋村は地 高くして 東北の方のみ水田あり。その辺り 地 窪にして 地形袋の如くなれば、地名起こりしならん」 |

| とある。池の形ではなく、地形が根拠である。 また、「ならん」であるので断定ではなく 推測となっている。 上図では現在の埼京線沿線、板橋に向かう川の周辺の事である。 |

| 二つ目は同じ頃、小日向の僧侶 津田大浄が著した紀行文『遊歴雑記』 1829(文政12)年で、 |

| 「当村を池袋と号けし事は、往古 夥しき(おびただしき)池ありしによってなり。中古より段々埋まりしかど、今もなお三百余坪もあらんや。此の池の西の果は池袋と雑司谷村との境ひにありて、常に湧き出し流る。此の池 今は雑司谷村の内に属す」 |

| とあり、これもまた 池の形を由来とはしていない。 その 丸池と思わしき池については、「今は雑司谷村に属す」 と記されている事から、昔は別の村 池袋村?に属していた可能性が残される。 とにかく、大きな池があったのではなく 数が多かったわけで、そんなにたくさんの池があったのなら、「池づくし」、「池どころ」、「池ばかり」 などの言葉が浮かんでくる・・・。 |

||

| 付近はローム層の丘であり、自然に池ができる地形ではないので、畑作あるいは下流の稲作のための 「ため池」の可能性もある。 また、雨が降った時だけにできる 「遊水池、一時的な水たまり」もあっただろう。 そういった池が袋状の窪地に数多くできている「状態」を表したのが、池袋なのではないだろうか。 いずれにせよ、結論は出ない。 |

||

|

|

||

| 池フクロウ の石像 | ||

|

||

| 地下道内にある待ち合わせ場所。 渋谷のハチ公には遠く及ばないが、池袋での待ち合わせに使う人もいる。屋内なので、寒さを避けられる点はまさっている。 実は、元池袋史跡公園にもたくさんのブロンズ製「フクロウ」が飛んでいたり、ミミズクがとまっていた。洒落のつもりで思いついた人には申し訳ないが、どうも馴染めない。 隣村 雑司ヶ谷に伝わる郷土玩具のことが頭にあったのだろうが、そちらは「ススキミミヅク」で、耳のように突き出した羽毛が付いている種類である。 |

||

| モリフクロウ | ワシミミヅク | |

|

|

|

| 写真は Wikipedia より | ||

| 番外. 池袋跨線橋(仮称) |

| 地上駅である池袋の当初の姿は、木造の跨線橋で左の駅舎と二つのホームをつなぐものだった。 |

| 開業当初の池袋駅 / 鉄道博物館のパネル展示より |

大塚へ 北から分岐点を見た写真 板橋へ |

西武百貨店のもととなった「菊屋デパート」は戦前から始まる。 戦後にビル化すると駅にも「地下道」ができ、「跨線橋」とは長い間無縁だったが、西側南部に東武百貨店とオフィス・スペースを含む21階建てのメトロポリタン・プラザが増築されたのに伴って、1992(平成4)年に改札口も新設された。 |

| 跨線橋 目白側から |

|

| 発車した 内回り電車。右側のホームは 埼京線・湘南新宿ライン |

| 跨線橋 内部 | 内回り 6番線より | ||

|

|

| 脚注、タイトルの地図について : 地図サイズ 299×93 |

| 明治42年(1909年)測図 大正5年(1916年)第一回修正測図 1万分の1地図 「早稲田」 /大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 に加筆 |

| Top へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 雑司ヶ谷架道橋 へ |