| 山手線 が 渡る橋 ・くぐる橋 |  |

| 巣 鴨 → 駒 込 | |

| − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − | 地図については 脚注参照 |

| 巣 鴨 駅 |

| 2010年2月 掲載、 2021年2月 改訂 |

| 1903(明治36)年4月1日 開通の山手線 池袋−田端間に開業。線路は台地を切り取って通されたため、ホームは元の地面からするとかなり低いレベルに造られた。 |

| 2010年3月25日、五代目の駅舎(駅ビル・アトレ)がオープン。 |

|

| 五代目駅舎(山手線の外側 中山道から) |

|

| 巣鴨駅の歴史 |

| 1903(明治36)年:山手線 池袋-田端 開通、巣鴨駅開業 |

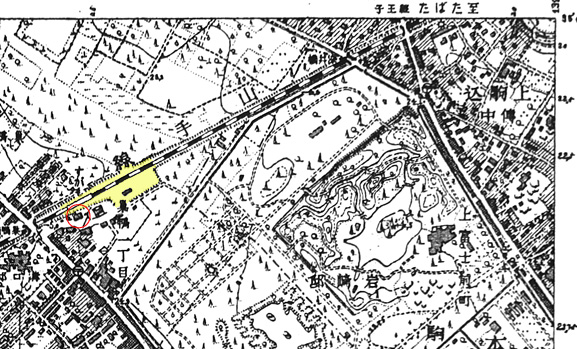

| 地図A 1909年:単線の状態 |

1909(明治42)年測図 1万分の1 早稲田 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 |

| 大塚の谷端川を過ぎてから駒込の先の藍染川まで、本郷台地に溝を切って通された。前年の1902年から、品川-目白間の複線化の測量が始まっており、池袋-田端間は初めから複線分の用地が確保された。駅構内には大塚と同様に、貨物ヤード用の平地(黄色部分)が準備されている。 |

| 駅舎は山手線の内側の台地レベルにあったものと推定する。その根拠は、低いレベルは中山道から遠い位置にある貨物駅用であり、また駅舎があると拡張時の自由度が落ちる。駅舎が上にあれば○、跨線橋の階段はホームに降りるひとつだけで済むためである。 |

| 1910(明治43)年4月:池袋 - 田端間 複線化 |

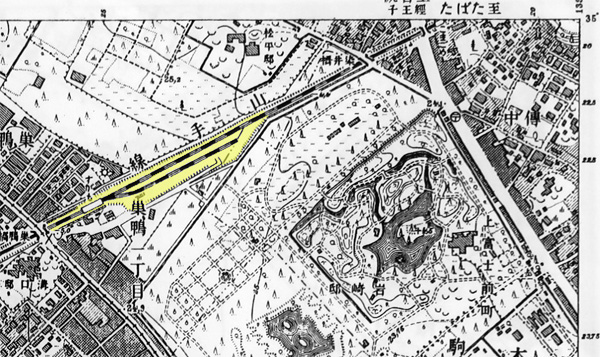

| 地図B 1916年:複線化後の巣鴨駅 |

1916(大正5)年 第一回修正測図 1万分の1 早稲田 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院に加筆 |

| 貨物駅のスペースが倍増されており、線路も記入された。駅舎は地図Aと変わっていないようだ。 |

| 山手線の外側に増線する複々線化の工事に伴って、二代目駅舎が新たに山手線の外側に設けられた。これは、新線の完成までは旧線と旧駅舎をそのまま使って営業を続けるためである。 |

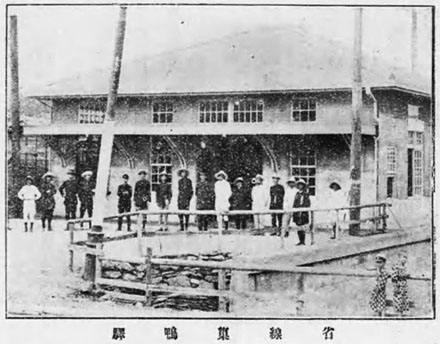

| 写真C:二代目巣鴨駅舎 1923年竣工 |

『巣鴨総攬』1925年 / 国立国会図書館デジタルコレクション より |

| 同書によると、竣工は1923(大正12)年8月で、池袋-巣鴨間のすべてが複々線化する1924年12月よりも、1年前である。 増線後には旧線のプラットホームは不要となるので、無駄を省くためには新しいホームと跨線橋を先行して使用しただろう。 |

| 手前に中山道があり、巣鴨橋も架け替えられたはずである。大正末期に4線を跨ぐ国道を木造の橋にすることは考えられないため、子供が寄りかかっている木造のそまつな欄干は仮設の橋と思われる。 |

| それよりも、手前中央の井戸のような湾曲した石積みが気になる・・・・。関東大震災は 1923年9月1日、駅開業の1か月後なので、被災した切り取り部の応急処置だろうか? |

| 1924(大正13)年12月:池袋 - 巣鴨間 複線化 |

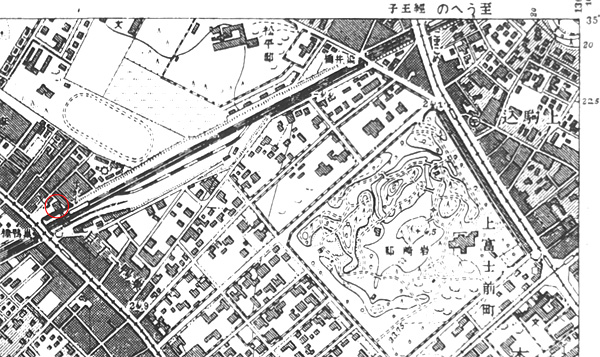

| 地図D 1929年:複々線化後の巣鴨駅 |

1929(昭和4)年第三回修正測図 1万分の1 早稲田 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院に加筆 |

| ○が写真Cの二代目駅舎。そして貨物ヤードに降りるスロープが新設され、その下り口に建つ建物(山手線の内側)と駅舎が、跨線橋でつながっているように見える。南側の建物は貨物関係の駅舎だろうか? |

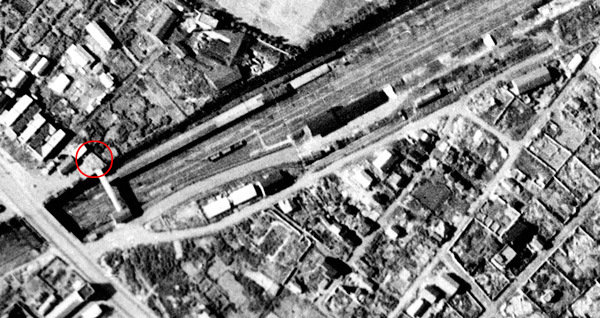

| 写真E 1947年:終戦後の様子 |

1947(昭和22)年8月8日 米軍撮影 / 国土地理院 |

| 巣鴨駅周辺も空襲の被害を受けている。駅舎は二代目建築から24年しか経っていないが、問題は焼けて建て直されているかどうかだ。さらに拡大してみると・・・、 |

| 写真E2 1947年:巣鴨駅の拡大 |

|

| 屋根の色を比較すると、北側の駅舎と跨線橋の色が白い。 周辺も焼けたり建て直されているので、駅舎も建て直されたものと考え、これを三代目と考えることにする。 貨物ヤードには、被害を受けなかったと思われる黒く細長い建物があり、これが貨物駅舎だろう。とすると南側の建物は「南口」で、南北の改札口から跨線橋経由でホームに下りる形である。 |

| 南口駅舎は線路敷に張り出している。その下部構造(基礎)は現在でも残っており、以前はこの上に飲食店などが建てられていた。 |

| 南口駅舎跡 |

|

| 中央の広いスパン部分が跨線橋部分。 |

| 写真F 1963年:駅前広場の整備 |

|

| オリンピックを前にして国道17号線が拡張され、それに伴って巣鴨橋が架け替えられている。南口の広場は以前からできていたが、北側の広場も整備中。 ホームに降りる階段の幅が何年か前(1957以前)に広げられており、北口への渡り廊下部分も幅が広くなっている。この床構造体が次の写真の緑色の梁だと思われる。 |

| 古い梁 |

|

| 梁は溶接で作成されている。1970年竣工の駅舎の工事の時も、使えるものは生かす、という国鉄精神が発揮された。ただし擁壁のアンカー補強は近年のもの。 |

| 1968(昭和43)年12月:都営三田線 巣鴨-志村(現 高島平)間 開業 1970(昭和45)年:四代目駅舎と新跨線橋 竣工 同 年 11月 :新巣鴨橋 竣工、 跨線橋と巣鴨橋は現在も使用中 |

| 写真G 1975年:四代目の駅舎 |

1975(昭和50)年1月 9日撮影 / CKT7415-C24A-40 / 国土地理院 |

| 終戦後の写真Eから28年後、写真Fからはわずか12年後だが、その変わりようは凄まじい。 初めて、駅舎が線路の上に掛かり、ホームに下りる階段は2カ所となった。 |

撮影は2008年3月頃 |

| 建物手前の一段低い部分が都営地下鉄の出入り口で、駅舎とは構造的にも独立している。そこが先に完成し、一年と少々後に新駅舎が竣工したことになる。 |

| 写真は改築間際の2008年に撮影されたもので、右奥ですでに新駅舎の工事が始まっている。奥の白いビルは、貨物ヤードだったところに建てられたマンション。 |

| 1979(昭和54)年3月:貨物駅廃止 1987(昭和62)年4月:国鉄分割民営化 |

| 2010(平成22)年3月25日、五代目の駅舎(駅ビル・アトレ)がオープン。 |

| 五代目駅舎 (再掲) |

|

| 駅名 巣鴨 の由来 |

| 巣鴨という地名は古い資料には「菅面・須賀茂・須賀母・州賀茂・州処面・州鴨」など、色々に表記されていた。 巣鴨村は谷端川沿いの一部に田があったが主には畑地で、小字には大根原という地名があったくらいだ。滝野川の名産は牛蒡だった。池はあったかもしれないが、鴨が巣を作るような 州や湿地は無かっただろう。 古い時代での「巣鴨」の表記の数は少ないが、室町時代の『長禄江戸図』(1457〜60年)に出ているということなので、新しい呼び名ではない。江戸半ば以降に巣鴨村として定着したと考えられている。 |

| 巣鴨橋の項の記述と重複 |

| 番外. 構内跨線橋 |

| 巣鴨橋のすぐ隣に架けられた人道橋で、JR所有の通路だが、改札の外なので通行は自由。幅 約8m。 1969(昭和44)年10月の10両編成運行に関連して ホームが大塚側に延長された時に、駅舎と共に作り直された。 |

|

| 屋根のない橋だったが、新駅舎建設工事のために プレハブの建屋が造られ、券売機が並べられていた。 駅舎の完成後にはこの橋も再整備されるかと思っていたが、橋脚が増設されて、以前のような屋根無しの跨線橋に戻った。 |

|

|

|

|

| なお、10両編成運行時には 現在も巣鴨駅の駒込寄りに残っている留置線が まだ生きていたため、ホームは大塚側に80m(4両分)延長し、駒込側のホーム40mを撤去して留置線の長さを確保した。現在は使われていない。 | |

| 『「東工」90年のあゆみ』による | |

| 旧 留置線 駒込側から駅を見ている | |

|

|

| 右側、二列の柵で鋏まれている部分。ロングレールを敷くために通常のポイントではなく、緊急時用の特殊なポイントで繋がれている。 |

| 2009.12.28 工事中の写真 2010.2.23 | |

|

|

| 新駅舎工事中の跨線橋は、仮設の出札口に。 | 改修前の巣鴨橋 新設された補強橋脚↑ |

| ホームから 跨線橋の下を見る | ||

|

2009.12.28 | |

| 跨線橋 大塚方向を見ている | ||

|

2009.12.28 | |

| 一番左の線路は作業車を止めておくために使われている。 さらに左側の建物は、もとの貨物ヤードに建てられたマンションである。 |

|

| 周辺の情景 |

| 今や 巣鴨といえば「とげぬき地蔵」となってしまったが、江戸六地蔵のひとつ真性寺や 明治期になって移ってきた高岩寺は、旧中山道に面している。 道沿いは江戸中期(1700年)頃から町場化が進んで家並みがあったようだ。この付近より先は農家で、中山道を通る旅人が庭先の見慣れない野菜、あるいは評判の野菜を見かけて、国元で栽培したいと「種 タネ」を欲しがるようになり、農家が副業で種子を売るようになったという。 江戸後期になると、野菜種子の卸問屋があらわれ、明治期から昭和の初めまで、滝野川から巣鴨にかけての中山道には多くの問屋や小売りが並び、「種子屋(タネヤ)通り」と呼ばれていた。 巣鴨橋からは遠く離れて都電の線路の更に先だが、巣鴨=お婆ちゃんの原宿 では能がないので・・・・。 |

| 榎本留吉商店(現 東京種苗)の旧社屋 |

|

| 建築は大正期。屋号は「カネト」。化粧瓦にロゴマークが残っている。 |

|

| そして、こんな懐かしい建物も。 |

| 亀の子束子 西尾商店 | |

西尾正左衛門氏がシュロ製のタワシを発明し、1907(明治40)年に 本郷で創業。 種子屋通りへの事業所の移転は震災後の 1923年。この本社屋は 1922(大正11)年竣工とのこと。入口の左に植えられたシュロが、タワシ作りの原点を表している。 |

|

| 脚注、タイトルの地図について : 地図サイズ 299×93 明治42(1909)年測図 1万分の1地図 早稲田と王子 を合成 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 発行 に加筆 |

| Top へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 染井橋 へ |