| 山手線 が 渡る橋・くぐる橋 | 駒込 → 田端 |

| − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 番外.1 駒込駅の歴史 |

| 2010年3月 掲載、同年8月 部分改定、2020年9月 全面改定 |

| 地図や空中写真の利用が緩和され、またネットでのダウンロードデータの精度も高くなったため、写真を多用して駒込駅の歴史を見直した。 |

| 1両編成から始まった山手線が今は11両。それに伴ってホームも延長されてきた。駒込駅は巣鴨側を本郷通りの駒込橋で抑えられているため、延長はすべて田端側に行われた。ホームの様子がそのまま駅の歴史を表している。 |

| まず 年代ごとにホームに A〜Eの記号を付けておく。 B C部ではホームと屋根の建設年や長さにずれがあるため、注意が必要だが、本文ではホームを基準とする。 なお現在は、C部の田端側の階段がエレベータに改築されたときに、屋根の一部も更新されている。 |

| 建物および屋根の建築年 |

国土地理院 空中写真 CKT20092-C58-6 に加筆 |

| A:1925(大正14)年3月、複々線化に伴う駅舎・ホーム移転 B:1960年頃 8両編成対応 (屋根は後から建築) C:1968(昭和48)年10月 10両編成対応と東口高架橋 D:1991(平成3)年6月 11両編成対応 E:2006(平成18)年12月 新駅舎開業(点線まで改築) | 約125m 約 32m 約 67m 約 17m |

| 数値は屋根の長さ、各年代のホーム本体の長さは不明 | |

| ホームの建設年 (使用開始年・建設の初年を記載) |

|

| 本ページは 次のような構成となっている |

| ・開業時の状況 | 1910(明治43)年 | |

| ・複々線化時の状況:ホームA | 1925(大正14)年 | |

| ・東 口 | 1925(大正14)年からか? | |

| ・踏切から架道橋へ | 1937年 〜 1956年 | |

| ・南 口 | 1957年 | |

| ・10両編成対応:ホームC | 1958年 〜 1968年 | |

| ・駒込高架橋の建設 | 1968(昭和43)年 竣工 | |

| ・11両編成対応:ホームD | 1991(平成3)年 3月 | |

| ・西口新駅舎 | 2006(平成18)年12月 |

| 開業時の状況 | 1910(明治43)年 |

| 11月の駒込駅開業時、ホームは現在の湘南新宿ラインにあったが、地図には駅としての長方形の記号が記されるだけで、ホームの詳細まではわからない。また南側に並ぶ建物が3つあるが、どれが駅舎なのか、そもそも駅舎があったのかどうかも不明である。 |

| 地図A 複線時 | ||

1916(大正5)年 1万分の1地図 王子/早稲田 に加筆 |

| 開業から6年後の地図。山手線開業時に、巣鴨から続く「切取り・掘割り」が途切れる変換点に、今後 重要となる踏切○が新設された。仮称を「中里道踏切」とする。もちろん、今はない。 |

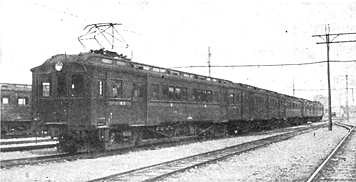

| 付近は1909(明治42)年に電化され、初めは1両編成から始まった。ホームの長さは20m弱で済むので、現在の都電のようなイメージだったろう。デッキに立つ運転手と車掌。切符が車内販売だとすると、駅舎もいらないことになる。 |

| 1904(明治37)年製造 ハニフ1形式 | 駒込付近を走る初期の電車 | |||

|

|

| 推定だが、初代の駅は地上レベルからアクセスして、数段の階段でホームに上るような小さなものだったと思われる。その根拠は、15年後の1925(大正14)年には複々線化されて、ホームが移ること(図Aにカーソルを乗せると、予定新線が表示される) 。旧国鉄・現JRは長期計画がしっかりしており、15年後に不要となるホームや駅舎に、余計な金を掛けることはないからである。(グレイ地の記述は推定事項。以下 同様。) |

| と考えたが、1927(昭和2)年発行の『省線電車史綱要』4章 運転 / 2項 編成、の中に次の記載がある。5両編成の写真も同書より。 |

| 山手線では1923(大正12)年9月までには全部4両編成となり、1924(大正13)年3月には不定期に5両編成が運転された。 |

| つまり、駒込駅が複々線化される1925(大正14)年3月以前に、すでにホームの長さは 100m以上になっていたことになる。そうなると、当然駅舎も必要だったろう。電化からわずか15年間だか、交通機関の発達には目を見張るものがある。 |

| 複々線化時の状況:ホームA | 1925(大正14)年 |

| 地図B 複々線化 山手線 環状運転 |

1929(昭和4)年 第三回修正測図 1万分の1地図 王子/早稲田 に加筆 |

| 複々線化から4年後の地図。山手線の外側、図では上側に2線が新設され、現在も使われているホームが造られた。本郷通り側が「西口」で、駅の記号は小さいが、実際のホームの長さは(仮称)中里道踏切○付近まであった。 |

| 図の緑の四角 □ が駅舎と考えられる。また、当初から(仮称)中里道踏切側に「東口」が設けられたものと思われる。 |

| 6両編成はその後長く続いたため、戦後の写真にその姿が残っている。 |

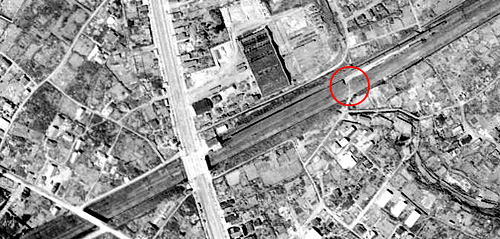

| 空中写真C ホームA 1947(昭和22)年7月24日 |

米軍撮影 M377-124 国土地理院 に加筆 |

| ホームAは(仮称)中里道踏切○までだった。右上に、田端に向かう6両編成の電車が写っている。カーソルを乗せると、電車・・・と線路上部の人工地盤に建っている駅舎 □ を示す。ただし、地図Bの駅舎が戦災で焼けて、建て直された可能性がないとは言えない。 次の写真はさらに立体的に写っており、様子がよく判る。 |

| 空中写真D ホーム A+B 1949(昭和22)年9月7日 |

米軍撮影 R3163-50 国土地理院 に加筆 |

| 前の写真とは向きが逆で、山手線の外側から見ている。大通りから少しだけ引っ込んだ位置に駅舎があり、階段でホームに下りている。CからDへの2年の間に、田端側に8両編成に備えてホームが延長され、そこに東口の駅舎ができている。 |

| これについてはまた後ほどにすることにして、話を大正末のホームAに戻す。 |

| 初代の「西口駅舎」に関連する遺構が残っている。 |

| リベット造の3本の桁 |

|

| 場所は西口の自動改札機および有人改札口の下。現在も構造体として利用されているが、長さは不明。恐らくホームの内回り側の端まで。 |

| それを支えている橋台兼擁壁も、おそらく複々線化時のものと思われるが 未確認。改修や嵩上げがなされているかもしれない。 |

| 次に示す 橋台とひと続きとなっている擁壁も、1925年竣工当時のままの可能性がある。 |

2020.5.7 |

| ホームの幅は当初から現在と同じ幅だった。巣鴨側には、取り壊されなかったその端部が残っている。 |

| 今に残る当時のホーム | |

|

|

| 高さは現在よりも20cmほど低いが、幅は同じで 約6.5 m。花崗岩の縁石は、上野駅などと同じ仕様の立派なものだ。左の写真の端部に西口への階段があったと考えられる。 |

| 東 口 | 1925(大正14)年からか? |

| 地図B 複々線化 山手線 (再掲) |

1929(昭和4)年 第三回修正測図 1万分の1地図 王子/早稲田 に加筆 |

| ○印で道が線路を横切っているので、(仮称)中里道踏切があったことは間違いないが、当初からそこに東口があったかどうかは、地図からはわからない。しかしこの4年後、1933(昭和8)年発行の『豊島區詳細図』に「東口」が載っている。 |

| 地図E 東口 |

發賣 東京地形社 / 豊島区立郷土資料館 1987 復刻版 に加筆 |

| 昭和初期に東口があったことがわかる。その横の踏切が跨線橋の記号となっているが、スペース的に跨線橋の階段を設けることが不可能なので、間違いだと思われる。 |

| 確証とはならないが、東口があった場所(田端側端部)に立つホームの柱の位置が、通常とは異なっているのがひとつの傍証となろう。普通ならホームの中央に立てるものだが、ここでは片側(山手線の内側)に50cmほどずれている。 |

| 中心から ずれている柱 |

|

| 田端方向を見ている。当時のホームはここまでで、階段で地上に下りていたはずである。奥は第一回の延長部分で、柱の位置は幅7mのホームのほぼ中央。 これに対して、初めに建てられた手前の柱(No.27)は 右に約500mmずれていて、左側が約4m、右側が3mとなっている。意図的に左右を違えたのは明らかで、ホーム端部だったこの位置に、「改札口」と小さな「東口駅舎(事務所)」があったと思われる。切符売り場が必要なので、幅の広い左側が駅舎だろうか。 |

| 柱 No.27の位置 (空中写真C 再掲) |

1947年 米軍撮影 M377-124 国土地理院 に加筆 |

| ホームAの田端側の端部▼ である。 なお、最後の柱だけがずれているわけではなく、巣鴨側の西口の階段に向かうに従って、少しずつ中央に近づいている。つまり、屋根の斜材の長さはすべて違うということだ。 |

| 短い軒の出 |

|

| 柱の中心が右側にずれているため、左側(外回り側)の屋根が長くなる。すると山型の軒の高さが低くなり、建築限界の制約で現在でもホーム端部までカバーできていない。濡れますのでご注意下さい。 |

| 踏切から架道橋へ | 1937年 〜 1956年 |

| 山手線の車両編成が増えるに従ってホームが延長され、(仮称)中里道踏切にあった「東口」が現在の位置になるまでの変化を追う。 まず最近の空中写真に、昔の踏切の位置を、点滅する・・・・で示す。これまでの地図とはスケールが異なる。 |

| 空中写真 F 踏切があった位置 |

2017年8月撮影 CKT20176-C9-14 に加筆 |

| 次の 1936(昭和11)年6月の空中写真では、まだ踏切が横断している。 |

| 空中写真 G 踏切は健在 1936年6月 |

1936年6月11日撮影 B29-C1-20 / 国土地理院 に加筆 |

| また、1937(昭和12)年の1万分の1地図も踏切の表示となっている。解像度が低いので掲載しないが、変化が起きるのは戦時中の1944(昭和19)年で、現在の「中里道架道橋」部分に1線だけガードが設けられたように見える。 それがはっきり判るのは、次の 空中写真である。 |

| 空中写真 H 踏切の北側部分が廃止 (写真C 再掲) |

1947(昭和22)年7月24日 米軍撮影 M377-124 / 国土地理院 に加筆 |

| 現在の中里道架道橋建設の第一ステップである。 まず「外回り」だけに架道橋○を架けた後で、踏切の北側(山手線の外側)を廃止し×、線路の間の白い部分を通路・・・・として使っている。ホームの幅程度はあるといえ、丁度電車がすれ違う時などはスリル満点の通路だったろう。架道橋を通過中の山手線の編成は6両。 |

| 空中写真 I ホームBの延長、踏切廃止 |

1949(昭和24)年9月7日 米軍撮影 R3163-49 / 国土地理院 に加筆 |

| 第二ステップ:踏切が廃止され、8両編成の実施に向けて屋根の無いホームBが3両分ほど延長され、その中央に改札口○ができた。中里道架道橋はまだ貫通していないため、山手線内側の人々にとっては、東口までかなりの遠廻りとなった。 |

| 同じ日の別の撮影で、山手線の外側からの写真を見ると、東口の様子がさらに詳しくわかる。 |

| 中里道架道橋とホームB (空中写真C 再掲) |

1949(昭和24)年9月7日 米軍撮影 R3163-50 国土地理院 に加筆 |

| 延長されたホームBは駅舎を挟んで左右で幅が異なっている。建設費用を抑えるためか、改札外(田端側)は半分しかない。 乗客は1線だけの中里架道橋をくぐり、階段を上って幅半分のホームに出る (・・・・点滅)。 |

| ホーム屋根の下の影によって、一番田端寄りに、それまで東口の出札口だった建物が残っているのがわかる。また目を凝らせば、ホームAの山型屋根の左右(写真では上下)の幅が、次第に変化していることもわかる。これは現在でもそのまま残っている。 |

| その次の撮影は間があいて1956年。同年に1万分の1地図も修正されており、架道橋が表現されている。 |

| 空中写真 J 架道橋開通 |

1956(昭和31)年3月10日 米軍撮影 M324-424 / 国土地理院 に加筆 |

| 架道橋の開通:すでに中里道架道橋は開通している。東口改札(駅舎)の位置○は変わっていない。中里道架道橋の桁は明治年間製を転用したものであるため、竣工年・開通年は不明である。 50年代にはいって 7両編成が始まっていたと思われるが、このホームの長さで8両編成にまで対応していたのだろうか。 |

| 写真 K 改札口の移動 |

1957(昭和32)年3月29日 KT572YZ-C1-63 / 国土地理院 に加筆 |

| Jの翌年の写真。ホームBの長さは以前のままで変わらないのだが、その中央にあった東口改札が、田端側の端部に移った。これならば完全に8両に対応できる。相変わらず上屋はできていない。 |

| 南 口 | 1957年 |

| 南口と跨線橋:1957年5月以降に竣工したと思われる旧「南口」と、跨線橋およびホームに下りる階段が完成(写真Kの○)。それを乗客の新たな動線として、西口駅舎を全面改装中で、名称はその後西口から「北口」となる。駒込駅の乗降客数は少ない上に、すぐ隣にある本郷通りの駒込橋を渡れば西口に行ける。 それほど必要でない三つ目の改札口が設けられたのは、旧西口を全面的に改築するために、別の動線が必要だったためだ。 |

| 現在は再度改装されて、改札はひとつにまとめられている。 |

| 1957年建造の 構内跨線橋 |

|

| 古レールによる跨線橋は、当時は南口改札を入った後で渡っていた。正面のコンクリートは、その時に造られた橋台兼駅舎の土台。壁にいくつもある、四角い凹みが気になる。線路側には足場が作れないので、型枠を抑える鋼材を内側から施工する工夫だろうか。凹んでいる理由がわからない。 |

| 一世代前の 階段の位置 |

|

| 2005年頃までは存在したので筆者も利用したことがあるが、すでにかすかな記憶しかない。階段をのぼるとすぐに改札口があったことは覚えている。 |

| 10両編成対応:ホームC | 1958年 〜 1968年 |

| 写真 L 二度目のホーム延長 |

1963(昭和38)年6月26日 MKT636-C4-19 / 国土地理院 に加筆 |

| ホームの白い屋根が中里道架道橋近く▼まで延長され、9両編成まで対応可能となっている。改札口は線路の間の地上レベルになったと思われる(○推定)。ホームの1回目の延長部分にも屋根B▼▼が架かけられているが、すでに灰色になっているので、何年か前に造られたものだろう。 |

| 疑問点:この5年後の1968(昭和43)年10月には、10両編成が開始される。それは判っているはずなので、このホームの延長で対応可能と判断していた可能性が大きい。 |

| 注目点:進入してきた7両編成の内回り電車(1両 20m)から、屋根B▼▼は2両分以上の長さがあることが判る(カーソルを乗せると2両・・を表示)。ところが、現在残っているのは 約35m、1.7両分であるから、その後にカットされたことになる。 そう思ってよく見ると、確かに バーナーで切断されていた。 |

| 切断されていた 35番の柱 |

|

| 駒込高架橋の建設 | 1968(昭和43)年 竣工 |

| 1968(昭和43)年3月に、ホームと線路の下に駒込高架橋の工事を伴って三度目のホームの延長が行われた結果、ホームの一部が北区にまたがることになった。 同年 10月からは 10両編成がスタートした。 |

| 写真 M 三度目のホーム延長 |

1975(昭和50)年1月20日 CKT7415-C24B-4 / 国土地理院 に加筆 |

| ホームは 区境である中里道架道橋▲を越える長さとなり、新しい屋根C▼▼が架けられた。Bの一部が切断された理由は,ホーム延長部分に二箇所の階段を造ることになり、配置上、ホームBの数本の柱に掛かることになったためである。 |

| 二箇所設けられていた 階段 | ||

|

2010.2.28 |

| 現在は田端側の階段を取り止めて、エレベータが設置されている。コンクリートによるホームの土台▲が、1940年代に造られたホームの端部と思われる。しかし当時のそのままではなく、補強などが行われているだろう。 |

| 余計なことだが、比較的乗降客の少ない駒込駅で、しかもホーム端部付近にふたつもの階段が必要だったのかどうか・・・。ひとつで済ませていれば、二回目のホーム屋根をすべて生かせたのではなかったか、と考えてしまう。 |

| 高架橋については、別項で記載する。 |

| 11両編成対応:ホームD | 1991(平成3)年 3月 |

| 10両編成が 約23年間続き、1991(平成3)年3月から11両編成が開始された。 |

| 写真 N 三度目の屋根の延長 |

1992(平成4)年10月22日 CKT921-C5B-20 / 国土地理院 に加筆 |

| 田端寄りの端部に、約1両分の折半屋根○ が付け加えられた。 |

| 西口新駅舎: | 2006(平成18)年12月 |

| バリアフリー化を主な目的として西口が改装され、2006(平成18)年12月に竣工した。 |

| 写真 P 西口改装 |

2007(平成19)年4月30日 CKT20071-C12-51 / 国土地理院 に加筆 |

| 竣工から間もない写真。バリアフリー化のためにエスカレータとエレベータ。民営化後の営業の多角化で、山手線上には駅ナカ施設が造られ、自由通路となった跨線橋の南側には、オフィスとホテルが建てられた。 跨線橋については番外編.3で。 |

| 新駅舎の窓から | |

|

C:二回目 (トップライトがある) B:一回目 (短い谷型屋根) A:6両編成時代 (山型の屋根) E:今回の改築 (青の折板屋根) |

| Top へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 古レールによる上屋 へ |