| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 田端 → 西日暮里 | |

| タイトル地図については 脚注を参照 | |

| 田 端 駅 |

| 2010年3月24日 掲載、 2010年8月 改訂、2011年2月 再改訂、 2013年2月 三回目の改訂、2020年11月 四回目の改定 |

| 鉄道総合研究所の小野田滋氏によって 『鉄道ファン/2011年3月号』に道灌山トンネル、『 同 /4月号』に中里・田端トンネル についての文章が掲載された。非常に参考になるので、その中に載っていた参考文献のいくつかの原典をあたってみた。もうひとつ、二枚の1万分の1地図をフォトショップで重ね合わせ、複線化の前後の線路の位置を

慎重にチェックした。 その結果をふまえて再度考察を深めた。 2013年2月 | |

|

| |

| 2019年12月に地図の利用手続きが緩和され、ホームページでの私的な利用については ほぼ制限が無くなったため、サイズを大きくして分かりやすくすると共に、再考をおこなった。 2020年11月 |

| 田端駅の不思議 | |

| |

| 理由は貨物操車場だった駅の歴史が関係している。 | |

| |

| 1883(明治16)年7月、日本鉄道の上野-熊谷間が開通 |

| 1885(明治18)年3月、同 品川線 品川-赤羽間が開通 |

| そして田端駅の開業は比較的古く、 1896(明治29)年12月の「土浦線」(その後の常磐線)開通に先行して、現貨物線を開くために4月に駅がオープンした。 |

| 「バリア・フリー化」と「駅なか」に商業施設を設けるために、各駅でリニューアルが進んでおり、田端駅も2008年に新駅舎が完成した。 |

| 「アトレ」の名称は、「魅力」を意味するフランス語「attrait」に由来するそうだ。中でも小規模なアトレにはフランス語の「vie」(英語で「life」の意味)を付けて、アトレ・ヴィーと呼んでいる。 |

| 北 口 全 景(新田端大橋から) |

|

田端 - 西日暮里 間には架道橋も橋も無いので、長いページになってしまうが、田端駅の歴史を詳しく紹介したい。 |

| 本項の構成 | ||

| ■ 駅の位置の変遷の確認 | ||

| 旧駅 → 仮駅に移転 → 新駅に戻る | ||

| ■ 田端駅の歴史 | ||

| 年表と概要、1928(昭和3)年 京浜東北線赤羽伸長まで | ||

| ■ 田端駅改良工事 と 京浜東北線の開通までの考察 | ||

| 新駅建設の手順の整理 | ||

| 新旧両線の位置関係 | ||

| 新駅舎の暫定使用 | ||

| 中里トンネルの工事 | ||

| 京浜東北線の伸延 | ||

| ■ 駅の位置 の 変遷 |

| 田端駅はほぼ現在の位置で開業したが,山手線を増線する時期に一度仮設駅に移り,再度現在の位置に戻った経緯がある。 歴史を詳しく述べる前に、まずその3つの状態を確認しておく。 |

|

|

|

|

| 1896(明治29)年4月:田端駅開業 | |

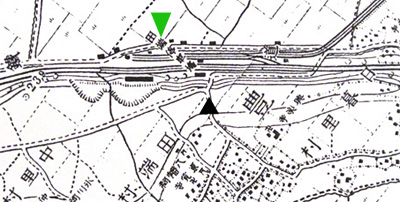

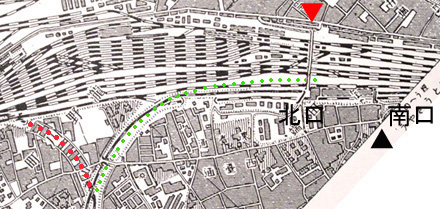

| ① 1909(明治42)年、開業から13年目の 旧田端駅 |

旧版一万分の一 三河島/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 に加筆。以下 同様 |

| ・○が駅舎とホーム。東西の連絡は踏切○がひとつ。 ・▼:将来大橋が架かる位置。 ・○:今も閘門が残る「道灌山トンネル」 |

| 1912(明治45)年5月:田端駅改良工事 開始 |

| ↓ |

| ② 1915(大正4)年の 田端「仮」駅 |

|

| ・約400m北側の「仮駅」○に移動 (年月は不明)。 ・東側は田端操車場に。初代の 江戸坂跨線橋▼は人道橋。 |

| 1925(大正14)年3月:池袋 - 田端間 複々線完了 |

| 同 年 11月:山手線 環状運転開始 |

| 1928(昭和3)年2月:京浜東北線に改称し、赤羽-横浜 開通 |

| ↓ |

| ③ 1930(昭和5)年の 田端「新」駅 |

|

| 新駅が、当初の位置よりも崖側(山手線の内側)にできたことが確認できる。道灌山トンネルは、中里トンネル開通後に使われなくなったが、地図の記号は残っている。 |

| ■ 田端駅の歴史 |

| 1883(明治16)年 | :日本鉄道 上野-熊谷 開通。上野駅、王子駅 開業 |

| 1885(明治18)年 | :日本鉄道 品川 - 赤羽 開通 |

| 1892(明治25)年 | :上野 - 赤羽 複線化 |

| 1896(明治29)年4月 | :田端駅 開業 |

| 12月 | :日本鉄道土浦線 田端 - 土浦 開通 |

| 土浦線は田端でスイッチバックして上野に向かっていた | |

| ④ 1897(明治30)年の 田端駅付近 |

| 旧 常磐線(当時は土浦線)↓・ |

|

| 旧版二万分の一迅速図 下谷区1897(明治30)年修正 /大日本帝国陸地測量部/国土地理院 この図は ほかの地図とはスケールが違うの |

| 駅舎は 現在の田端駅南口の崖下で 地上駅だった。常磐線がスイッチバックで上野駅に向かう仕組みがよくわかる。 | |

| ▼が のちの「田端大橋(初代の名称は 江戸坂跨線橋)」の位置で、東側(地図の上側)は一面の たんぼ また 田んぼ。 | |

| 「不動坂」▲ は崖をほぼ直角に下りているので、今と同じように階段だったと思われる。 | |

|

|

| 1902(明治35)年1月 | :日本鉄道山手線(旧称豊島線)田端 - 池袋 起工 |

| 1903(明治36)年) | :日本鉄道 山手線 田端 - 池袋 単線開通 |

| 1905(明治38)年4月 | :常磐線 日暮里-三河島 間のカーブ短絡線 開通 |

| 田端 - 三河島 は貨物専用となる | |

| 12月 | :京浜電車(現京浜東北線) 品川 - 神奈川 開通 |

| 1906(明治39)年 | :田端 - 日暮里 3線化 |

| ⑤ 1909(明治42)年の地図 (①の拡大版 再掲) |

|

| ・駅舎の位置○は ④と変わっていない。 ・跨線橋は無く、▼が将来大橋が架かる位置。 ・○:今も閘門が残る「道灌山トンネル」 |

| 駅舎は崖下の地上駅で、線路脇の道を北に行くと、道灌山から下りてきた道(旧江戸坂)と合流して、踏切○を渡っている。 踏切の先は川沿いの道、つまり平坦な道にぶつかっているので、駅からここまでは それほどレベル差がないことがわかる。 |

| カーブした山手線と 尾根道が交差する部分に、道灌山トンネル○がある。 |

| 1909(明治42)年 | :赤羽 - 品川 および 田端 - 池袋 電化 |

| 12月 | :田端 - 日暮里 複々線化 |

| 1910(明治43)年 | :田端 - 池袋 複線化 |

| 元々、複線分の線路敷を確保してあったので 拡張はない | |

| 1912(明治45)年 | :田端駅改良工事 開始 |

| 鉄道による貨物輸送が発達した時代であり、田端に一大貨物操車場が計画されて、広大な敷地が買収された。 |

| これに伴って初代の田端駅付近も、貨物線や山手線、京浜東北線を増線するために、駅を大改造することになった。 |

| 仮設駅と貨物ヤード の設置 |

| 従来よりもずっと北側、踏切があった位置に仮設駅が造られる。 |

| この時以来、田端駅の拡張は「崖側」に運命づけられたのかも知れない。 旧駅東側を常磐線方面貨物の仕分けヤードとして使うために、電車線はできるかぎり西側に寄せる方針となったようだ。このため、新たな4線とホーム2面は西側の崖を削って新設された。 |

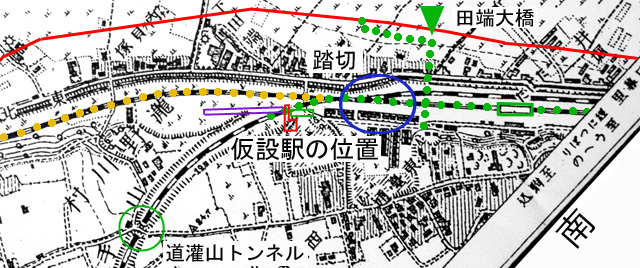

| 地図⑥は、1909年の地図に 仮設駅の位置と操車場の範囲━を書き込んだもの。カーソルを乗せると、1915年の地図⑦を表示。 |

| ⑥ 1909(明治42)年の地図に記入 |

|

| 営業を続けながら元の位置の駅を大改造する場合には、仮駅を設ける必要がある。 それを 400mも離れた位置としたのは、尾根道から踏切へと下りる「江戸坂」を、駅へのアプローチとして利用するため、また仮駅以南の青い楕円のスペースを、新駅建設時に配線を切り替えるスペースとして確保するためだったと思われる。 |

| 操車場ができて踏切が廃止されるので、大橋(江戸坂跨線橋)が架けられることになる。 |

| ↓ | 6年後 |

| ⑦ 1915(大正4)年の 田端「仮」駅 |

|

| 別世界(大操車場)の出現である。 注目すべき点は、 |

| a. | すでに、旧山手線・・・・と旧駅の位置□の内側(図では下側)に、新たな山手線2線が新設されている(まだ 崖は切り崩していない)。旧線は操車場の一部、あるいは東北本線として使われている。 |

| b. | 駒込への線路は元のまま使われているが、以前よりも北側(仮駅の北側)で新線と接続し直された。この付近は駒込に向けて上りが始まっている位置で、仮駅のホームのレベルも旧駅より少し高くなったはずである。 |

| c. | 旧東北本線・・・・もヤードの一部となり、その西側に4線(2線の記号が2本)が新設されている。 |

| 部分的に拡大して状態を見よう。 |

| ⑧ 1915(大正4)年の 田端仮駅 拡大図 |

|

| 仮設駅舎■ へは江戸坂の途中から左に折れる。駅舎のレベルは線路よりも更に一段高く、そこから伸びる跨線橋でホームに下りていた。100m以上の長さのホーム□紫色 は東北本線の列車用である。 田端大橋が建設され、江戸坂の途中から橋へと延びる、新しい道(現江戸坂)がつけられた。 |

| この後 山手線の駒込側では外側に、仮駅以南(図の右側)では内側に、更に2線ずつが増線される。詳しくは次項の「考察」で。 |

| 参考 ハンプヤード: 操車場は翌年が完成なので、もうかなりできている状態である。傾斜を付けた貨車の仕分け線である「ハンプ式ヤード」が作られた。小さな盛り土○ の頂上まで貨車を押し上げて、ひとつずつ切り離すと あとは自走するので、ポイントを切り替えながら仕分けする仕組みである。 |

| この時期の田端操車場の詳しい配線図がある。 |

| ⑨ 田端停車場線路平面略圖 |

『業務研究資料』Vol.7,No.5 「田端駅に於ける操車作業」 上野運輸事務所 / 1919 |

| 本ホームページの進行方向に合わせて、図を180度回転している。 「配線図」は各線路の接続状況とポイントなどの詳細を記載したもので、縮尺や角度などは正確ではない。 |

| ⑨-2 田端停車場線路平面略圖 部分拡大図 |

|

| 一万分の一地図⑧では省略されている 貨物線の「渡り線・・・」が書かれている。 山手線が複線の時代は貨物線と共用だったため、田端駅の手前で旧駅付近に作られた操車場にはいり、北に向かう場合はスイッチバックして田端操車場へ向かっていた。 |

| 重要事項:このため、田端新駅に移転した後も、中里トンネルが完成するまでは「旧線」を残しておく必要があった。 |

| この後の 京浜東北線開通までの歴史を、列記しておく。 |

| 1916(大正5)年 | :田端操車場完成 | ||

| 1923(大正12)年 | 9月1日:関東大震災 | ||

| 1925(大正14)年 | 3月:田端-巣鴨間 複々線竣工 | ||

|

|||

| 神田-上野間の高架線がすべて完成して、環状運転開始 横浜起点の京浜電車(京浜東北線)が 上野まで延長 |

|||

| 1926(大正15)年 | 1月:田端トンネル 竣工 | ||

| 1927(昭和2)年 | ? 中里トンネル 完成、道灌山トンネル 廃止 (竣工日は 未確認) |

||

| 1928(昭和3)年 |

|

| 田端駅改良工事 と 京浜東北線の開通まで | の考察 |

筆者の推察に基づく部分があり、未確認事項 を含む。

|

| 前提条件: | |

| ・ ・ ・ |

当然のことながら、山手線は営業を続けている。 新駅部分で4線が山側に新設された。 1925年の田端-巣鴨間の複々線竣工から、中里トンネルが開通するまでの約3年間は、山手貨物と東北貨物の連絡のために、道灌山トンネル経由の旧線が使われた。 |

| 新駅建設の手順の整理 |

| 移転のための工事項目を順に挙げてみると以下のようになる。可能であれば同時進行でも構わない。 |

| 参考地図番号 | |||||

| ・1909(明治42)年の地図 移転前の状況 | ⑤ | ||||

|

|||||

| ・1912(明治45)年5月 改良工事 開始 | |||||

| ・ | 仮駅舎の建設 と 移転 | ⑧ | |||

| ・1915(大正4)年の地図 仮駅に移転済み | ⑨ | ||||

| 1920(大正9)年頃の配線図 あり | ⑬ | ||||

|

|||||

| ・ | 新駅舎の建設、ホーム2面の新設 | ⑫ | |||

| ・ | 新駅西側の崖の切り取りと石垣の構築 | ||||

| ・ | 田端跨線線路橋部分の旧線の盛り替え | ||||

| ・ | 京浜東北線南行き、田端跨線線路橋、新山手線2線の敷設 | ||||

| ・ | 田端大橋の延長(短い別の橋と思われる) | ||||

|

|||||

| ・ | 旧線?を使って、新駅での仮営業を開始 (年月 不明) | ||||

| 1924(大正13)年8月頃の配線図 あり | ⑬ | ||||

| ・ | 仮駅舎 ホームの撤去 | ⑮ | |||

| ・ | 仮駅部分の築堤、新線の敷設 | ||||

| ・1925(大正14)年3月 池袋 - 田端 複々線完了 | |||||

| 新駅で新山手線を使っての営業が可能 | |||||

| 同月 中里トンネル 掘削開始 | |||||

| ・1925(大正14)年11月 環状運転開始 | ⑯ | ||||

|

|||||

| ・ | 中里跨線線路橋の建設 | ||||

| ・ | 中里トンネルの建設 写真 ⑱⑲ | ||||

| ・1926(大正15)年1月 田端トンネルの完工 (未確認) | |||||

| ・1926(大正15)年4月 中里トンネルのコンクリート打設完了 | |||||

| 1927年(昭和2年) 頃の配線図 あり | ⑬ | ||||

| ・ | 中里トンネル完工 (時期不明、1928年年初と推定) | ||||

| その後、道灌山トンネル廃止 | |||||

| 旧山手線(付け替えられた貨物線)の撤去 | |||||

| ・ | 仮設の乗り越し部分を、本設の築堤とする | ||||

| ・1928(昭和3)年2月 京浜東北線を赤羽まで延長 | |||||

| ・1930(昭和5)年の地図 現在の配線に | ③ | ||||

| 新旧両線の位置関係 |

| まず、1915(大正4)年の地図に、最終的な新山手線・・・・を重ね合わせてみる。 |

| 新線と 旧線および仮駅 とのクロス |

|

| 重要なポイント: | |

| ・ | 新旧の線路が交叉するために、旧線・・・を貨物線として一定期間使い続けるためには、新線・・・は旧線を乗り越す必要がある。(上図 ブリンク部分) |

| 新線ができたところで、旧線のレベルを調整して新線に接続すれば済むように思えるが、まず新旧のレベルがかなり違うこと、また貨物列車は機関車が牽いていたため、新線の千分の25という急勾配は登れないことから、新線はとりあえず、仮設の乗り越し跨線橋の形で作られたものと考える。 | |

| ・ | もうひとつ。新線は、仮駅舎や駅前広場の位置を通る(楕円部分)。つまり、仮駅の使用中はその部分の新線工事ができず、仮駅の取り壊し後に行う必要がある。 |

| つまり、新駅が完成しても新線はすぐには使えず、旧線などを使って いわば仮営業することになる。この制約も、完了までに13年という長い時間が掛かった要因のひとつだろう。 | |

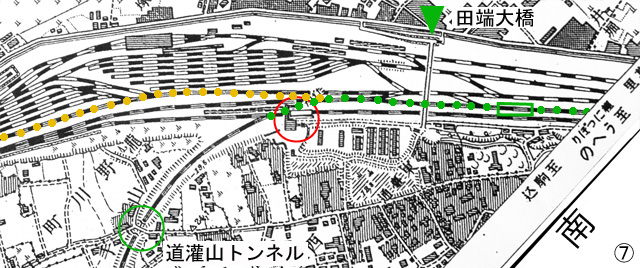

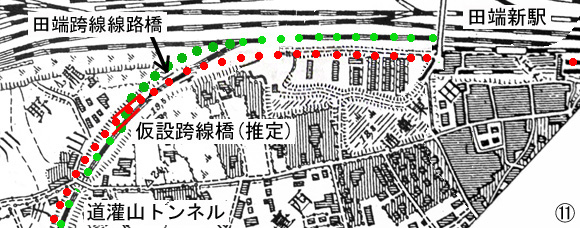

| 次に、1930年(昭和5年)ほぼ最終の地図に、新山手線・・・・と仮設駅当時の線・・・・とを重ね合わせてみると、 |

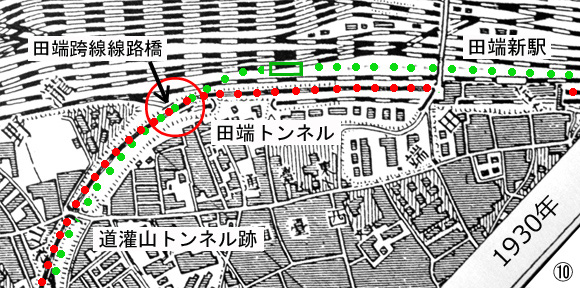

| ⑩ 旧線は田端跨線線路橋部分を通過 |

|

| 注目点: | |

| ・ | 1925年に山手新線を開通させるためには、その前に「田端跨線線路橋○」を造っておく必要がある。ところが、開通後も使い続けなければならない旧線・・・・が同跨線橋と重なっており、先行して工事することができない。 |

| これを解消するためには、旧線を「田端跨線線路橋」の位置から外れた所に移設する必要がある。 | |

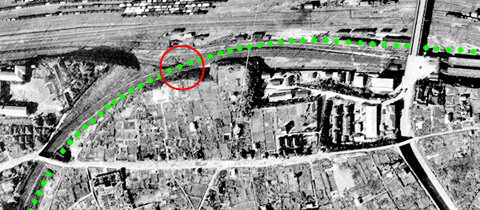

| 戦後の空中写真に旧線を重ねるてみると、次のようになる。 | |

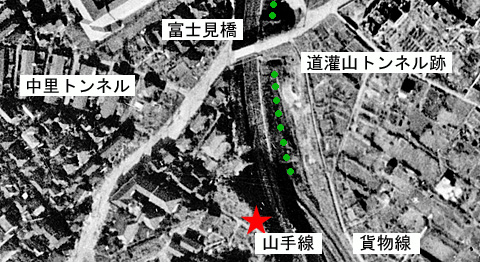

1948.8.8 米軍撮影 / 国土地理院 |

| スケールはほぼ同じだが、空中写真は京浜東北線開通後の最終形であるため、前図(地図⑩)とは多少の違いがある。また地図の場合は、1万分の1 という小さな縮尺による誤差もあろう。 |

| そこで筆者は、ステップ2として道灌山トンネル以南(田端側)の新線工事を始めるにあたって、たとえば以下のように旧線を移設したものと考えている。 |

| ⑪ 旧線の移設 |

1915(大正4)年 第一回修正測図 三河島 / 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 に加筆 |

| 新駅舎の暫定使用 | (移転時期は未確定) |

| 古レールで繋がれた 現存する2面のホーム。新駅は一気に全面開業したわけではなく、旧線との接続変更を行いながら進められた。 |

| 第一ホーム 1・2番線 池袋 ← |

|

→ 上野 第二ホーム 3・4番線 |

| 仮設駅で営業しながら新駅の建設を進め、その完成後に再移転したわけだが、仮駅建設地以外で事前に工事が可能な部分は、できる限り進められいていたはずだ。 |

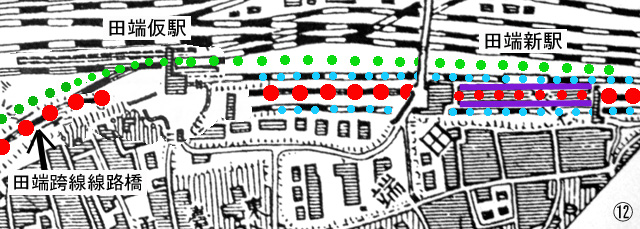

| ⑫ 新駅の完成時の想定図 |

|

| 再移転前に、可能な限りの建設を済ませていたと想定したもの。 まだ仮設駅で営業中。使用中の線はすべて旧線・・・・。 |

| ・ | 新設した線路:新線(山手線2線)●●●、京浜東北線・・・・ |

| 注目点: | |

| ・ | 地図右側の新駅は、仮駅設置時に敷いた線・・・・(複線)よりもさらに西側(山側)に造られており、営業中の旧線の制約を受けない、という狙いで計画された。 |

| ・ | 紫色が2面の新設ホーム。 |

| この状態から、前記 ステップ 3 が始まる。 |

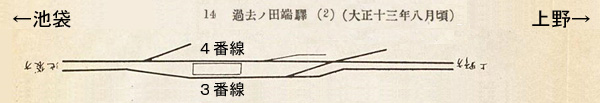

| 暫定的に新駅で山手線の営業を始めるためには、新駅ホームの駒込側で旧線に接続する必要がある。 ここで参考になる資料がある。1927(昭和2)年3月発行『省線電車史綱要』(東京鐵道局電車掛)の V章 設備、1 停車場の折り込み図に、新旧の田端駅の配線図が載っている。下図を⑬とする。 |

| 注) 原図を本ホームページの向きに合わせて180度回転したもの。 |

| 上段の 図13 が「過去の田端駅」で、仮駅の配置や分岐はまさに⑨の配線図と同じである。 |

| 図13が仮駅であるから、図14は新駅の配線となる。つまり 少なくとも1924(大正13)年8月頃には、新駅が使われていたことになる。巣鴨-田端間の複々線化が完了する、約半年前である。 |

| あらためて 1924年の配線図を見てみよう。 |

| 地図⑫の2面のホームのうちの、東側(図では上) 現在の3・4番線と考えられる。4番線は直線、3番線は駅の前後で少し4番線側に寄っている。上野側はよいとして、問題は駒込側である。 次の写真が3番線から見た山手線の現状。 |

|

| 仮設駅は田端トンネル入口 手前右側の、平地レベルにあった。 25/1,000 の登りにかかる新線は、まだ使えないはずなので、右側に繋いで旧線で駒込に向かうことになる。 仮駅がまだある状態の配線を地図に表してみると以下となるが、配線図14とは少し異なる。 |

| ⑯ 仮駅の撤去 (配線は推定) |

|

| ・ | まず新駅で2線使えるようにしてから、仮駅を撤去する。 |

| ・ | 駒込側では まだ旧線しか利用できない。 |

| ・ | 田端跨線線路橋部分は、鋭意 建設が進められているはずだ。 |

| 1925(大正14)年3月 巣鴨-田端間の複々線の開通。ゴールは間近。 |

| ↓ |

| ⑰ 1925(大正14)年11月 山手線環状運転開始時 |

|

| ・ | 仮駅部分に新線が敷かれ、開通した。 | |

| ・ | 京浜東北線は未開通。 | |

| ・ | 田端トンネルは工事中で、1926 (大正15)年1月に竣工する。 | |

| ・ | 貨物ヤードに接続されている旧線・・・は、中里トンネル(短絡線)が完成するまで使われた。 | |

| その後、神田-上野間の高架線がすべて完成して、1925(大正14)年11月には環状運転が開始された。また、横浜起点の京浜電車(京浜東北線)は上野まで延長された。 |

| 1927(昭和2)年3月頃の田端駅の配線は以下の通り。 |

| 京浜東北線が赤羽まで開通するのは 翌年1928(昭和3)年2月で、その過渡期の状態である。 |

| ・ | 外回りは第2ホーム4番線、内回りは第1ホーム2番線を使っている。 |

| 内回り電車に田端止まりがあり、3番線から折り返しの始発としたものと思われる。 | |

| ・ | 1番線、京浜東北線北行きは まだ使われていない。 |

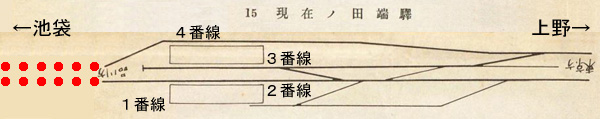

| 中里トンネルの工事 |

| 1928年発行の『土木建築雑誌』7巻二号の 新島武三郎「省線田端駒込間中里隧道工事(一)」 によると、中里トンネルは 1925(大正14)年3月10日に掘削工事が始まり、工期を縮めるために、両側から掘り進められた。 |

| ⑱ 一部竣工せる駒込口坑門 |

|

| 「右側の二線は山手電車線、其の右側二線は山手貨物線にして、本隧道の竣工後は廃止するものなり」 (同書より) |

| 「省線田端駒込間中里隧道工事」の記述内容から、下り線の閘門が完成した1925(大正14)年7月頃の撮影と思われる。 |

| 初めて、道灌山隧道の写真を掲載することができた。 |

| ・ | 中里トンネルの着工は3月の複々線化完了後だが、道灌山跨線線路橋の上で、梯子に登って作業をしている。 |

| 山手線の環状運転開始は同年11月なので、新線の架線工事中か点検中かもしれない。 | |

| ・ | だとすると、右奥の道灌山隧道は、まだ山手線と貨物列車が使用中となる。 |

| ・ | 下り線(手前)の閘門はコンクリートを打ち終わっているが、すぐ右奥にある上り線の閘門は まだできていない。 |

| およその撮影位置★を以下に示す。 |

1947(昭和22)年米軍撮影の空中写真に書き込んだもの / 国土地理院 |

| ・ | 道灌山トンネルをくぐっていたのが旧山手線・・・・。 閘門はまだ埋められずに 両側とも見えている。 |

| ・ | 「中里トンネル」の文字がある場所のカーブがトンネルの位置で、閘門は撮影地★の眼下。写真では日陰で黒くつぶれている。 |

| ほぼ同じ場所からの現状 2020.3.1. |

|

| ・ | 写真⑲とほぼ同じ位置からだが、左側が少し切れている。 |

| ・ | 左手前のアーチが下り線の閘門。そのすぐ右奥の重なる位置に、上り線の閘門がある(・・・・点滅)。 |

| ・ | 右奥の法面の中に、道灌山トンネルが埋まっている。 |

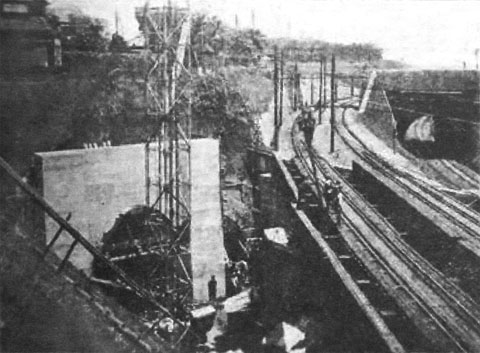

| ⑲ 竣工せる田端口坑門 |

|

| 「省線田端駒込間中里隧道工事(一)」 より。田端操車場側(北側)の閘門と、その手前に中里跨線線路橋の橋台がほぼ完成した状態。 中里跨線線路橋は、京浜東北線北行きが貨物線を乗り越すもの。 |

| .撮影日は1925(大正14)年9月頃と推定される。 |

| 京浜東北線の伸延 |

| 1928(昭和3)年:中里トンネル 完成 |

| 上記完成年月は、「もうひとつの山手線のトンネル」/小野田滋/鉄道ファン2011.3月号 による。 | |

| 山手貨物が短絡線で北側に接続されて、ようやく 旧山手線を撤去できる状況になった。 | |

| 仮設だった乗り越し線部分を正規の「盛土」として完成させる。 | |

| 1928(昭和3)年2月:田端 - 王子 間に電車線2線増線が完了 |

| 同年 11月:京浜東北線に改称し、赤羽 - 横浜 開通 |

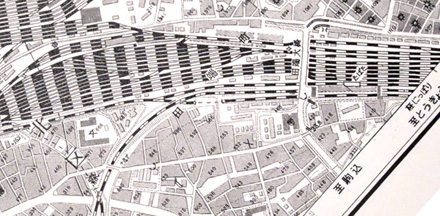

| 1930年(昭和5年)修正の地図 |

|

| 新駅建設時に、田端駅では旧線の西側(崖側)に2面のホーム4線が増やされた。 |

| 田端トンネルとその北側に乗越し線ができており、現在の状態になっている。新しい田端駅舎は江戸坂跨線橋のたもと、線路の上に設けられており、1924年8月頃の新駅再移動時から「北口」ができていた。また、駅南側住人の便を考慮して、崖地に「南口」もできている。 道坂から田端大橋に続く「切通し」は、まだ作られていない。 |

| 一方で 緑点線がこの時に放棄された部分で、旧山手線は左にカーブする中里トンネル 赤点線 で東北線と接続され、「山手貨物」となった。 |

| 2面のホームは新駅として同時に作られたわけで、古レールを使った美しいアーチがまたがっているのも納得できる。 |

|

| 1929(昭和4)年6月:日暮里-赤羽 間に尾久線(東北線)複線 開通 |

| 1935(昭和10)年:2代目の田端大橋が開通し、道灌山に切通しが作られる |

| 1956(昭和31)年:戦後になって 田端-日暮里 間 8線に増線 山手線と京浜東北線を完全に分離 |

| 1957年(昭和32年)修正の地図 | |

旧版一万分の一 三河島/地理調査序/国土地理院 |

|

| 田端駅では、早くから「2本のホーム」と「方向別配線」などの準備ができていたので、変化はない。 動坂からの切通しができて、広い橋(2代目)に架け替えられ、大橋東側の車道(斜路)は南側に付け替えられたのは戦前のこと。 |

| 1969(昭和44)年: 田端駅北口の木造駅舎を改築 |

| 1987(昭和62)年:3代目の 新田端大橋 が開通 |

| 2008(平成20)年:田端駅北口 改築 |

| 田端駅 最大の疑問点 |

| 崖を切り取る難工事がわかっているのに、なぜ 東側(平地側)に新駅を作らなかったのか?? |

| 駒込までは 2本の新線が山手線の外側に増線されてきたが、駒込 - 田端間だけはそのまま旧線を使い、田端駅では東側に増線して、現在と逆に京浜東北線を中央に通せば、京浜東北線北行きにある「トンネル」も作らずに済んだのではないか? ただし 上記のためには、新貨物線が山手線を乗り越してから、北へカーブを切る中里トンネルに入る必要がある。 道路との関係など、それができなかったのだろう。 |

| 崖側に増線した理由 | ||

| 一番の理由は、まだまだこれから増えるであろう貨物線をつぶして、東側に電車線を増やすわけにはいかなかったためかもしれない。 もし東側の土地を買い増したとしても、何本もある貨物線を全部付け替えなければならないし、すでにできていた初代の田端大橋も 延長あるいは作り替えをしなければならない。 東側にはすでに民家が建っており、崖側の土地が 買収しやすかったことも考えられる。 |

||

|

|

||

| ふたつ目の理由はその後の京浜東北線と山手線の併走にあたって、「方向別配線」を重視したためである。 田端駅から品川まで(実際には田町まで)、相互の乗り換えが便利なように、2つのホームのそれぞれに同じ向きの電車を走らせるのが「方向別配線」である。 そのためには田端駅の北側で、山手線が京浜東北線を(その逆でも構わないのだが、) 乗り越す必要がある。 乗り越し部分がこれ以上駅に近付くと、距離の関係で高さが不足する。全部の線をトンネルの東側を通してこの乗り越しをやろうとすると、線路のカーブがひどくなるし、やはり貨物操車場の線路を何本か減らさなければならない。 現状の姿は、駒込 - 田端間の道路、貨物線との関係、方向別配線のための乗り越し、などの多くの課題をクリアする 唯一の方法だったのだと思われる。 |

||

| 駒込方面を見る | ||

|

異様なまでに そそり立つ石垣。 関東大震災以前に、すでに計画は決まっていて、工事も進んでいたかもしれないが、被害はなかったのだろうか? 震災を経験した直後でのこの計画の継続は、苦渋の選択だったのではないだろうか。 |

|

| なぜ このトンネルを作らなければならなかったのか? |

| ↓ 田端トンネル |

|

| これまでに述べた経緯を経たうえで、最終的にトンネルがある その理由は、 |

| 「ここの敷地の買収ができなかった」 に尽きる。少なくとも、敷地の下に鉄道を通す許可はもらったはずだ。もし購入できていれば、当然山を切り崩してほかと同じように崖にしたはずだ。 1923(大正12)年頃まで山手線が複線だった時、すなわちトンネルができる前の状態は、閘門横に仮設駅舎があったはずで、駅前がちょうど閘門付近だった。地形は もう少し台地は小さかったと考えている。 境目の位置にトンネルを造った結果、逆に台地が大きくなったのではないだろうか? |

| ところで上の写真、合成ではありません。 これで山手線外回りがいたら奇跡! 次第に「撮り鉄」になってきた・・・・。 |

| おさらい(グレーは推定) |

| ・ 旧山手線を営業しながら 新山手電車線が建設された。 ・ 田端駅では 新線・新ホームは山側に造られた。 ・ 新駅開設後も、 中里隧道完成までは旧線を使っていた。 |

| ・ 新山手線は 駒込 - 田端間で 旧山手線を乗り越していた。 |

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×90 |

| 明治42年(1909年)測量、昭和32(1957)年 第5回修正測量 1万分の1地図「三河島」および 昭和5(1930)年測量、昭和31(1956)年 第2回修正測量「日本橋」に加筆 / 地理調査所 発行 |

| Top へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 プラットホーム へ |