| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

御徒町 → 秋葉原

| 4. 第2御徒町 高架橋 |

| および「第2御徒町陸橋ガード」(後半) |

| 第2高架橋も当初から御徒町駅ホームの下にあったが、同朋橋架道橋に面する南口は、後からホームを延長した時に作られた。 神田以南に続く アーチ構造の高架橋では、そこを くぐる道路が何カ所もあるが、ここと 次の第1御徒町高架橋には 柱・梁の高架橋下を くぐる道路▼がある。 架道橋ではないのだが、車がぶつかった時などに、運転者や通行者に連絡してもらうための「ガードの名称・管理番号」は付けられている。 |

| 位 置 (終戦後の様子) | |||

| 1948年(昭和23年)の空中写真/国土地理院 | |||

(C) B A |  | (C) B A | |

| 春日通り 御徒町駅 蔵前橋通り |

| 高架橋の A・B・Cは仮称である。 最初のホームが6両編成対応の長さのままであり、2本目のホームや C部分の高架橋は、まだ作られていない。 第2御徒町高架橋内にある「南口」もまだで、この後 高架橋に穴を開けて3ヵ所目の階段を通したことになる。 |

| A 部分 建造時期:1924年(大正13年)頃 |

| 御徒町駅 南口 |

|

| ↑ 同朋橋架道橋。 7 スパンほどが駅舎として使われている。 |

| 店舗の使われ方 |

|

| 高架橋のそのものを建物として使っている。 |

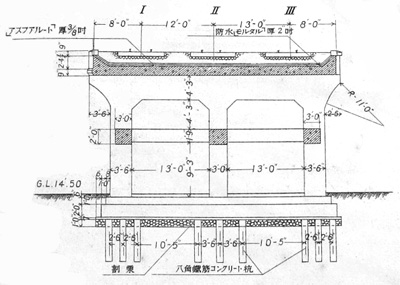

| 鉄筋コンクリート「スラブ」橋 横断面図 |

|

| 『東京市街高架線 東京上野間建設概要/鉄道省』(1925年) |

| 高架橋の内部 (南口) |

|

| 上野駅の方向を見ている。 奥の階段を下りた所が改札口 |

| 山手線内回りのホームへ | 第三の階段 |

|

|

| 写真右、アーチが架かっているところまでが当初のホームで、階段はなかった。 |

| C 部分 建造時期:1955年(昭和30年)頃 |

| 山手線の外側 | |

|

|

| ↑遠くに 長者橋架道橋 | 同朋橋架道橋↑ |

|

| A部分とは違って、高架下の店舗などは「別の建物」である。 |

| ■ 第2御徒町 高架橋 | |||

|

位 置: | 台東区上野五丁目 | |

| 管理番号: | − | ||

| 線路の数: | 計 7 本 (下記 ABC は仮の呼び名) | ||

| A: 3本: 京浜東北線北行き、山手線 2本 B: 2本: 京浜東北線南行き、 常磐線引き上げ線 C: 2本: 現在は縦貫線工事のため線路は 取り外されている。 | |||

| 橋 長: | 約 198 m | ||

| 橋脚の数: | 37本、 スパン:5.5 m(6ヤード) | ||

| 竣工年: | A: 1924年(大正13年)頃 B: 1928年(昭和3年)頃 ? C: 1955年(昭和30年)頃 | ||

| 備 考: | |||

| 名前の由来: | 建設当時の地名による | ||

| 地名の由来: | 駅名の由来 参照 | ||

| 番外. 第2御徒町陸橋 ガード |

| 緊急時連絡用の電話番号が書かれた名称ラベルには、 管理番号として「東北線(32)」、 名称は「第2御徒町陸橋ガード」 が表示されているが、あくまで「高架橋」の一部であって「架道橋」ではないので 番外とする。 |

|

| 面白いのはその名前の付け方である。 少し南の、第1御徒町高架橋に登場する同じようなガードには、「第1御徒町ガード」と名付けているにもかかわらず、このガードの名前には「陸橋」が残っていて、「第2御徒町陸橋ガード」となっている。 ここでも 昔の名前「第2御徒町陸橋」に、ほかと同じように「ガード」を付けた結果である。 道路には「陸橋」の名が一般的だが、線路の高架橋に「陸橋」が付いている例はほかにないであろう。 |

| A 部分 建造時期:1924年(大正13年)頃 |

| 山手線の内側 |

|

| 山手線の外側へ向けて「一方通行」である。 2スパンを車道と歩道としているが、さらにその両側のスパンの一部を歩道に当てている。 |

| A 部の柱 |

|

| 最初に建造されたのが 3線分であることがわかる。 |

| B 部分 建造時期:1929年(昭和4年)頃 |

|

| ↑C部の柱 B部の柱は3本 奥にA部分 |

| C 部分 建造時期:1955年(昭和30年)頃 |

|

| C部分も2線分だが、柱は2本。しかも 中央の柱を無くしている。 車は曲がりやすい。 |

| 山手線の外側から |

|

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 長者橋架道橋 へ |