| 山手線 が 渡る橋 ・ くぐる橋 |  |

| 神田 → 東京 | |

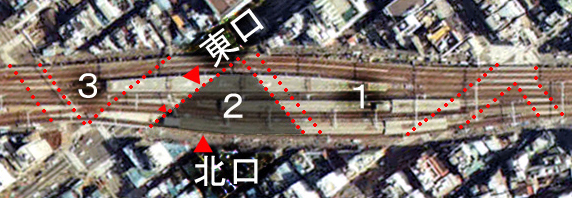

| タイトル地図については 脚注を参照 | |

| 3. 第2鍛冶町橋 高架橋 |

| 2015.5. 耐震改修の様子を追加掲載 |

| 名称は 第2 かじちょうばし こうかきょう。 「はし」が重複している原因は、竣工時の名称である「第2鍛冶町橋」に、機械的に「高架橋」を付け足したためで、本来は「第2鍛冶町高架橋」とすべきものである。 |

|||

|

|||

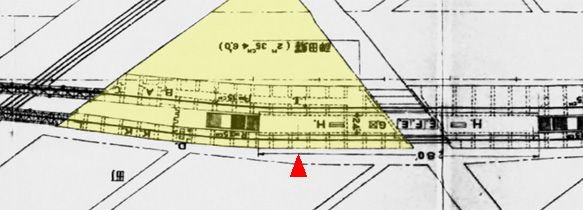

| 第1鍛冶町 から 第3鍛冶町 の番号は、東京駅を起点とした「東北本線」の下り方向の順だが、本ホームページでは山手線を外回り方向に進んでいるので、順番が逆になる。 神田駅の項で紹介した「(仮称)旧北口」(下図小さな▼印)は短期間のうちに使われなくなったが、第2高架橋には 改札口への出入り口がふたつあるため、ほかの項でも重複する写真が出てくることがあるかもしれない。 |

|||

第3 鍛冶町橋高架橋 第1 鍛冶町橋高架橋 |

||

| ←秋葉原 | 第2 鍛冶町橋高架橋 | 新石町橋高架橋↑ 東京→ |

| 山手線の内側から 以下のような仮称を付ける。 |

| A部 B部 C部 TX部 |

: 中央線2線 ・京浜東北北行き 計3線 : 山手線2線、(旧東北本線1線は撤去) : 第三乗降場、京浜東北線 南行き : 東北 ・上越 新幹線 |

: 1919年(大正8年)開通 : 1925年(大正14年) : 1956年(昭和31年) : 1919年(平成3年) |

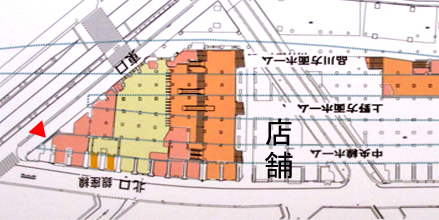

| 第2鍛冶町橋高架橋 平面図 | ||

|

TX部分 ----- C部分 ----- B部分 ----- A部分 3線 ----- |

|

| ▲旧北口 コンコース部 ↑一段高かったレベル |

| A部分で縦長の壁が残っている所が、1919年(大正8年)開通のオリジナル躯体である。 図の下側、中央線下り線では すべて残っている。 震災の被害で、どの程度改修されたのかは はっきりしないが、躯体はほぼそのまま使われ、道路側の表面仕上げはレンガタイルが張り直されているようだ。 A部の改札口付近は、コンコースを設けるために1925年(大正14年)開通の増線時に改築された。 |

| A 部分 | 3線分 |

| 高架橋本体の竣工時期 : 1919年(大正8年)1月頃 現 中央線2線は 同年 3月1日開通 現 京浜東北線部分は 1925年(大正14年)11月開通 |

| 山手線内側の様子 | ||

|

|

|

| ↑神田大通橋架道橋 | 北口 | 上白壁橋架道橋↑ |

| 構造は スラブ式 | |

|

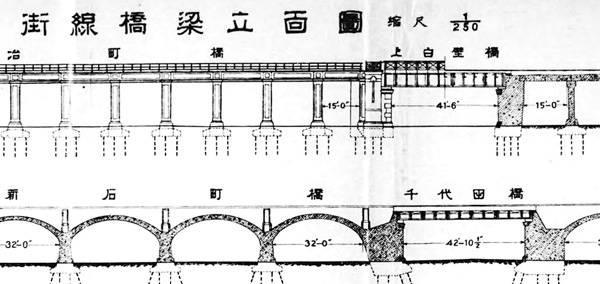

| 第2鍛冶町橋 その他の立面図 ・断面図 (部分) |

|

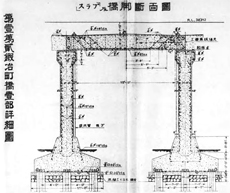

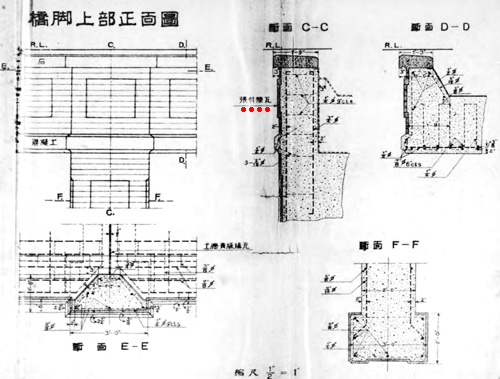

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 |

|

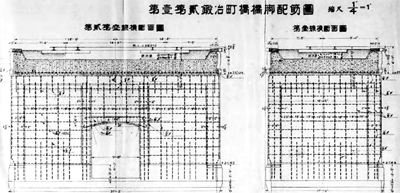

| スラブ形式橋脚の横断面図 | 縦断面図 |

京浜東北北行き 中央線上り ホーム部 中央線下り |

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 | |

|

| 神田駅 平面図 (第一乗降場) | ||

| ←秋葉原 北 |

|

南 東京→ |

| 第2鍛冶町橋高架橋 第1鍛冶町橋高架橋 |

| 通り抜け通路として使われていた部分 2010.12.21. | |

|

|

| 地面に接する部分のコンクリートの膨らみなど、昔のまま。 |

|

| 耐震補強工事中 2015.5.18. |

|

| まだまだ多くのテナントが営業していて、完成までには時間がかかる。 |

|

| 壁は鉄板で補強され、低いレベルに柱をつなぐ鉄骨の梁が 何本も取り付けられたため、以前は中二階があったが改修後はなくなった。 斜めの部分は、中央線ホームへの階段。 竣工当初の位置とは異なる。 |

| 大震災による被害 | |

|

|

| 竣工当初の(仮称)北口 | |

|

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 | |

|

|

| ↓ | |

| (仮称)旧北口の被害 | |

|

|

| 『関東大地震震害調査報告 掲載写真』第二巻 鉄道/土木学会 より | |

|

| 残っています 2013.3.1. |

|

| 上野 東京ラインに関連した、神田駅の大改修工事で天井が取り払われた。 上部はプラットホームが延長されたので、トップライトは塞がれている。 |

| ↓ |

| 2015.5.18. |

|

| 見違えるほど きれいになりました。 |

| タイルによる補修 | |

|

| 一般柱型のタイル張り 2010.8.18 |

|

|

|

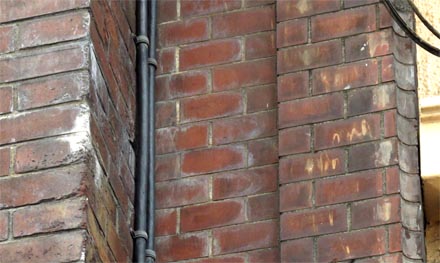

| 厚みのあるレンガではなく、薄いかっちりとしたタイルである。 コーナーには オリジナルのデザインを再現した 役物 (やくもの: 特殊な形をしたもの)を使っている。 |

| 参考図面 一般柱回り詳細図 |

|

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 に加筆 |

|

| 架道橋を載せる橋台部分の柱型には、「張り付け煉瓦」ではなく、より厚みのある レンガが積まれている。 |

| 神田大通り架道橋 橋台のレンガ 2010.12.21 | ||

|

||

| レンガ積み と タイル張り | ||

柱型、ここまでがレンガ↑。 右側はタイル張り。 |

||

|

| B 部 | : 1925年(大正14年)11月開通 |

|

|

| 6 線の状態 |

|

| 終戦後 1927年の写真 米軍撮影/国土地理院 |

| 2枚の写真を合成 ↓ここまで 二期工事 B部分 (神田大通橋の下) 2010.7.14 |

|

| ↑D部 と C部↑。 二期工事で造られた東口のメインの部分は、耐震補強されて 今も使われている。 |

| 改札から一段上がった所に中二階レベルがある 2010.9.24 | |

|

|

| 天井は改装され、直通エスカレータも設置された。 上野 東京ラインに伴う大改修で、この付近はフラットになった。 |

| C 部 | : 開通時期 :1956年(昭和31年)11月 |

|

|

||

| 6 線の状態から撤去・新設された部分 |

|

| 終戦後 1927年の写真に加筆 米軍撮影/国土地理院 |

| ↓ |

| 8線 となった状態 | |

| |

| 国土画像情報 CKT-74-15/C28A/国土交通省 | |

|

| 神田大通橋側の様子 2010.7.14 | |

|

|

| ↑-------C部分-------↑ 神田大通橋架道橋↑ | |

|

| ↓ C部 の下の通路 2010.10.7 | |

|

|

| 残った1線分↑ 京浜東北南行き 新幹線↑ TX部 | |

|

| TX 部 | : 新幹線建造時期 : 1990年(平成2年)頃 |

| 旧東北本線の撤去時期 :1989年(昭和64年)頃 | ||

| ||

| 山手線の外側より 神田大通橋架道橋 2010.7.14 |

|

| ↑TX部分にあたる店舗。 構造は高架橋とは別で 独立している。 |

| 位 置 (終戦後の様子) | ||

| 中央通り 1947年(昭和22年)の空中写真/国土地理院 | ||

| . |  |

→東京駅 |

| 神田駅 外濠 |

| ■ 第2鍛冶町橋高架橋 データ | |||

|

位 置: | 千代田区鍛冶町二丁目 | |

| 管理番号: | − | ||

| 道路名: | − | ||

| 線路の数: | 計 8 線 (下記 A〜D は仮の呼び名) | ||

| A: 3線: 中央線、京浜東北線北行き B: 2線: 山手線 C: 1線: 京浜東北線南行き D: 2線: 新幹線 | |||

| 橋 長: | 山手線の内側で 約 72 m | ||

| スパンの数: | 山手線の内側で 18 | ||

| 竣工年: | A: 1919年(大正8年)1月頃 B: 1925年(大正14年) 計6線に C: 1956年(昭和31年)2線増線 D: 1989年(昭和64年)頃 新幹線のために撤去 D: 1990年(平成2年)頃 新幹線高架橋 | ||

| 備 考: | |||

| 名前の由来: | 旧町名に由来する。 | ||

| 町名の由来: | 江戸時代 幕府御用の鍛冶方棟梁(かじかたとうりょう)だった 高井伊織の屋敷があり、周辺に鍛冶職人などが集まっていたため。 | ||

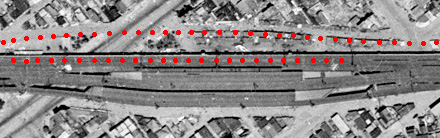

| タイトルの地図について : 地図サイズ 299×90 |

| 昭和5年(1930年)測図、 昭和31年(1956年)第2回修正測図 1万分の1地図 「日本橋」に加筆 地理調査所/国土地理院 発行 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 上白壁橋架道橋 へ |