| 山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |

| 神田 → 東京 |

| 14. 本銀橋 架道橋 |

| ほかの「橋桁・プレート・ガーダ」は「単線」型式が多いが、本銀橋は2線分をひとつとした「複線」で、主桁の数は3つである。 近くの西今川橋や千代田橋と、径間は変わらないのに構造を違えたのには、何か理由があるのだろう。 |

| 全 景 (山手線の内側から) 2011.9.3 |

|

| 車がまったく止まっていないのは 珍しい・・・。 左側にはパーキングメーターがある。 付近の道路は交通量が少ないために、両側に駐車してもあまり迷惑にはならない。 薄暗いために昼寝をする、雨がしのげるために荷物の整理・積み替え、外でタバコを一服、などなど。 |

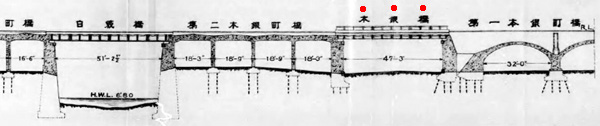

| 市街線橋梁 断面図 (部分) |

|

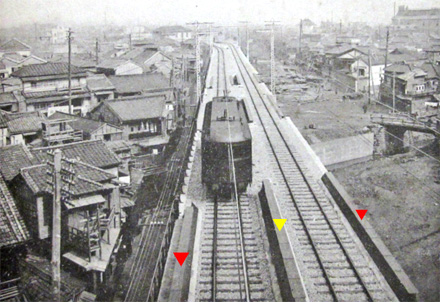

| 中央線開通時 1919年(大正8年)頃 の様子 | |||

|

|||

| 山手線の外側から神田駅方向を見ている。 |

|||

|

白旗橋 → 白旗 稲荷 |

||

| 断面図共に『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』鉄道省/1920年発行 | |||

|

| 山手線の内側から 神田方向を見る(前掲写真とは逆向き) |

|

| この中央線 2線を A部、京浜東北線・山手線の4線を B部、旧東北線を C部、新幹線を D部 とする。 |

| A 部分 中央線2線分、開通 :1919年(大正8年) |

| 近 景 (山手線の内側から) 2011.6.21 |

|

| これが通常の風景、昼の間はいつも車が止まっている。 山手線の内側から外側へ向けての一方通行である。 |

| 東京側の橋台 | |

|  |

| 多少補修はされているが、火災などの被害は少なかったようだ。 落書きの方がひどい。 |

| 近 景 (山手線の内側から) 2011.6.21 |

|

| 初めに建設された中央線部分。 2線分がひとつとなっている桁。 車の陰だが、二期工事の左側は橋台も後から造られた。 |

| B 部分 : 京浜東北線北行、山手線2線、京浜東北線南行 計4線 開通 :1925年(大正14年)11月 山手線環状運転開始 |

| 東京方向 |

|

| 桁の構造は 最初の中央線と同じ。 |

| 神田方向 |

|

| この橋台は表面を削った後に 透明塗料が塗られている。 落書きを消すために行われたものだろう。 |

| 山手線の外側から 神田側の橋台 |

|

| C 部分 : 現在 東北縦貫線の工事中 | |

|

|

| 山手線と京浜東北線を完全分離するために、すでに確保してあった外側の敷地に2線が増線する工事が、1949年(昭和24年)11月に開始され、呉服橋架道橋から

ここよりも神田駅寄りの千代田町橋高架橋までが完成した後は、東京駅の引上げ線として使われた。 1956年(昭和31年)に 田町・田端間の全線が増線され、「東京縦貫電車複々線」が一度は完成したのだが、東京駅ホームの数が少なかったために、東京発の東北本線は ほとんどなく、その後も もっぱら東海道線の折り返し、引きあげ線として使われた。 |

| 東北縦貫線の工事出入り口 2011.6.21 |

|

| C部というよりは、山手線を外側から見た写真である。 |

| D 部分 : 現在 新幹線 2線 |

| 1991年(平成3年)6月 : 新幹線 東京駅乗り入れ : |

| C部から 山手線の外側 神田方向を見る 2011.6.21 |

|

| 山手線の外側から 2011.9.25 |

|

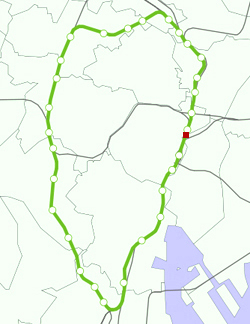

| 位 置 (終戦後の様子) |

| 龍閑川 1947年(昭和22年)7月の空中写真/国土地理院 |

|

| 神田駅 外濠 東京駅 |

| ■ 本銀橋 架道橋 データ | ||||

|

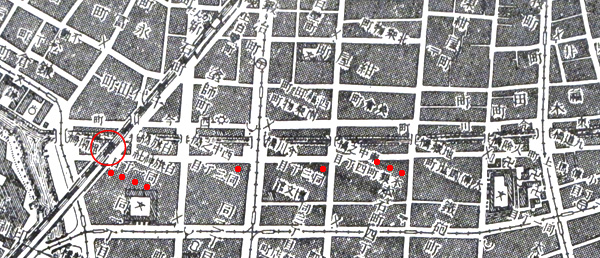

位 置: | 中央区日本橋本石四丁目 東京駅より 896M 40 | ||

| 管理番号: | 4 (東北線) | |||

| 道路名: | − | |||

| 線路の数: | 計 8 本 (下記 A〜D は仮の呼び名) | |||

| A: 2線: 中央線 B: 4線: 京浜東北線2線、山手線2線 C: 旧東北本線、 東北縦貫線の工事中 D: 2線本: 東北上越新幹線 | ||||

| 支 間: | A部 : 14m 40 | |||

| 『東京市街高架線東京万世橋間建設紀要』の寸法 | ||||

| 空 頭: | 高さ制限 : 表示無し | |||

| 竣工年: | A: 1919年(大正8年) 中央線開通 B: 1925年(大正14年) 山手線開通 C: 1955年(昭和30年)頃増線 2009年(平成21年)?、 東北縦貫線工事で撤去 D: 1991年(平成3年) 新幹線東京乗入れ | |||

| 備 考: | 竣工時の名称は「本銀橋」 | |||

| 名前の由来: | 旧町名に由来する。 | |||

|

||||

|

| 1909年(明治42年)測量、1921年(大正10年)修正 大日本帝国陸地測量部 / 国土地理院 販売 |

| この地図では本銀町の境界がはっきりしないが、龍閑川のすぐ南からである。 |

| Top Menu へ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 第1本銀町橋 高架橋 へ |